トークイベント「大地をたがやす芸術実践」開催レポート 前編

日時|2022年11月23日(水・祝)13:00〜17:00

秋田に暮らす人々やクリエイター、専門家が交わり多様な活動を展開するプロジェクト「PARK – いきるとつくるのにわ」。「観察する」「出会う」「育む」「残す」の4つのプログラムを通して、秋田の文化的土壌をたがやしていくことを試みます。

「出会う(新しい知識や技術と出会うトーク&ワークショップ)」の第5回として、トークイベント「大地をたがやす芸術実践」を開催。青森県立美術館 学芸員・奥脇嵩大さん、プロジェクトチーム・野ざらしの青木彬さん、佐藤研吾さん、中島晴矢さん、インディペンデント・キュレーターの服部浩之さんにご登壇いただきました。

芸術実践によって耕されるべき「大地」とは何なのか、地域における「耕し」の方法とは。また、これからのミュージアム/アートセンターのあり方を探るトークセッションとなりました。

▶︎開催レポート 前編[服部浩之さんによる事例紹介、奥脇嵩大による事例紹介]

▶︎開催レポート 後編[野ざらしによる事例紹介、トークセッション、交流会「SANABURI」]

▶︎服部浩之氏 レビュー「生活と表現が交わる場に、生きる術を獲得するための芸術実践を見出す」

「200年をたがやす」服部浩之さん 事例紹介

服部:この秋田市文化創造館は昨年の3月に開館したんですけれども、僕は開館に合わせて文化創造館を中心に秋田市中心市街地を使って開催したプロジェクト「200年をたがやす」の企画に関わらせていただきました。トークの導入として、「200年をたがやす」について紹介します。

文化創造館は藤田嗣治の描いた壁画『秋田の行事』が展示されていた美術館建築を改修してできた文化施設です。ここは、いわゆる美術館のようにアーティストが作った作品だけを鑑賞するための場所ではなく、様々な方、様々な表現を試みる方々が自らの活動をつくっていくような場所を目指しているということでした。そんな文化施設の像を考えるきっかけになるプロジェクトができないかということで、「200年をたがやす」という展覧会を実施しました。

文化創造館がつくる場所でもあるということで、そのために施設を使う実験をすることも、プロジェクトの課題として設定していました。

開館から最初の約3カ月弱を「つくる」期間と呼び、実際にいろんな活動や作品をつくっている様子を公開する時間を設けました。その後の3カ月弱を「みせる」期間として、いわゆる展覧会形式で、作品やさまざまな活動が発表されました。

「200年をたがやす」では食・工芸・生活産業・舞台・美術の5分野を設定し、秋田を拠点にそれぞれの分野のプロフェッショナルなのか、あるいは強い関心を持っている方に、キュレーターとして企画を考えていただくという形で展開をしていきました。

食に関しては、フリーマガジン『のんびり』の副編集長をされていた矢吹文子さん。工芸については「casane tsumugu」という会社をされている田宮慎さんにお願いをして、美術はアーツセンターあきたのスタッフの藤本悠里子さんと、舞台は島崇さん、生活産業も当時スタッフだった尾花賢一さんというアーティストの方にお願いして、内部のスタッフも外部のゲストも一緒に考えながら作っていくスタイルを取りました。

生活産業では、「あきた400ねんリサーチセンター」を立ち上げて、過去と未来に200年ずつさかのぼって様々なリサーチをしていました。尾花さんはセンター長として、来館者ともコミュニケーションを取って、会期中も常につくり続けて場所を変化させていました。

食は、皆さんがお持ちのレシピを集めて、展示として紹介しました。コロナの影響を受けてできなかったことも多く、レシピを再現するワークショップはオンライン開催に変更するということが起こっていました。

工芸では、秋田の木を用いた四つの伝統工芸を紹介することがベースになっていました。田宮さんは物がどう循環していくか、どう扱われて、継承されていくかということに関心をお持ちでした。秋田に住まう方の自宅に眠っている工芸品を募集して、展覧会の最終日に欲しい人がプレゼンテーションして勝ち取っていく、そんな未来の使い手を探すオーディションも開催しました。

舞台に関しては、一般の方の参加を募って舞台作品を一緒に作るという企画になりました。最終的には文化創造館のスタジオA1で朗読劇的な形式で発表することになりました。舞台もコロナ禍で最後公演ができなくなったんですよね。

美術の分野では結構いろんなことが起こっていました。一つは秋田の土地に根差した美術の表現を紹介していくもので、皆川嘉左エ門さんや村山留里子さんという作家の作品が紹介されたり、一方でココラボラトリーというアートスペースの活動をアーカイブしていくプロジェクトがあったり、県外のアーティストの作品があったり、あるいはアートプロジェクトって何だろうということを考える場がつくられていました。

「200年をたがやす」では展覧会自体を「生活と表現が交わる広場をつくる」と定義して、いわゆる美術作品や工芸品がただ並んでいるだけではなく、様々な表現が入り交じるような広場にできないかということで、建築家の海法圭さんに入っていただきました。

例えば、かつてここにあった『秋田の行事』と同じサイズのミラーを同じ位置に設置して、会場内の現在を映し出すということをしたり、遊具のようなものを設置したり、休憩スペースをつくったり、いわゆる展覧会ではない場所を館内各所につくりました。展示を見る過程に遊具で遊んでもらうこともできる。そんな状況が生まれていました。

今回のトークの登壇者の皆さんはこの展覧会にそれぞれに関わりがあって、奥脇さんには「200年をたがやす」を見に来ていただいて、記録集にレビューを書いていただきました。佐藤研吾さんには作家として参加していただいただけではなくて、野ざらしとしてもイベントを準備していました。こちらもオンラインでの実施に留まってしまったんですけど、それが今日1年越しで実現ができたという形になっています。以上でプロジェクト「200年をたがやす」の紹介は終了したいと思います。

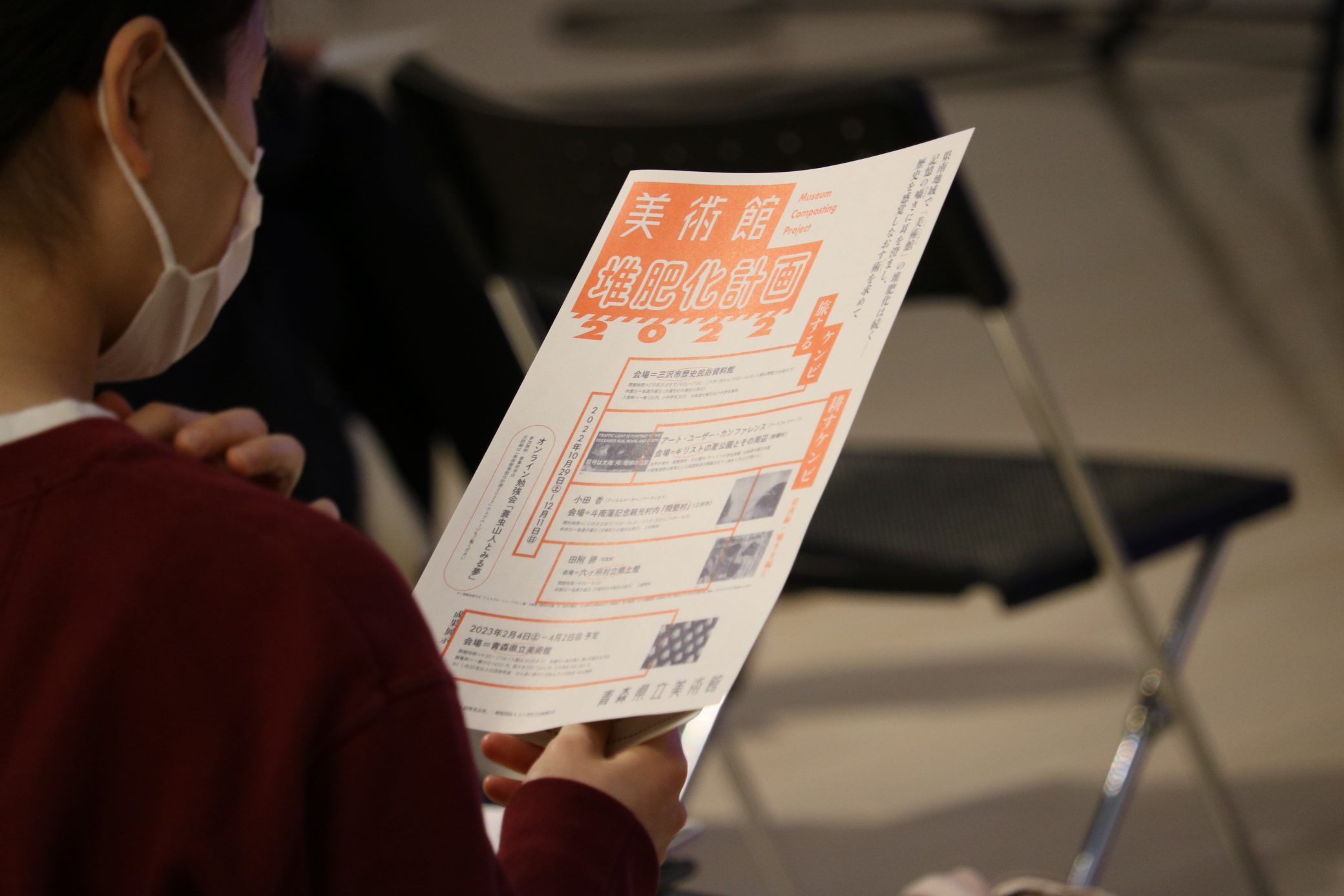

青森県立美術館 奥脇嵩大さん 事例紹介

奥脇:去年ここで行われた「200年をたがやす」を拝見しまして、素晴らしいイベントだったなというのを、1年ぶりにこの何もない真っ白なスタジオに来て思いました。展覧会の在り方として風通しがいいというか、気持ちのいいものだったなという感想があります。

今回は、「大地をたがやす芸術実践」というテーマを最初にいただいたのですが、僕自身は「大地をたがやす芸術実践」をやっているつもりはないんですよね。「大地をたがやす芸術実践」って、農家の人が一番やっているじゃないですか。宮沢賢治も、うねをかく農家の人の手の動きこそ素晴らしい、それに勝る彫刻家のノミの動きはない、というようなことをエッセイで書いているのですが、「大地をたがやす芸術実践」というのは農家の人にお任せするに如くはないと思っています。

僕自身がやっているのは、大地というよりは美術館を耕す芸術実践というものです。だから今日は大地ではなく、美術館あるいは私たちが立っている場所、そこを耕す芸術実践について話します。

まずは、美術館ってどんな場所かという話をします。1946年の国際博物館会議の総会で決まった定義を引用します。博物館(美術館・ミュージアム)とは、『社会とその発展に貢献するため、有形、無形の人類の遺産とその環境を、教育、研究、楽しみを目的として収集、保存、調査研究、普及、展示する、公共に開かれた非営利の常設機関である』と挙げられています。

この定義って機能の部分で矛盾をはらんでいるところがありまして、収集、保存、調査研究、普及、展示、そういった部分にはあちらを立たせばこちらは立たず、ということがよく表れます。

例えば、作品を集めますよね。集めたものは壊しちゃいけないじゃないですか。だから、保存するんですけど、集めて保存したものを公開して、こういうものを集めましたってPRしなくちゃいけない。でも、公開すると常にそれを壊すリスクを負わなきゃいけないわけです。見に来たお客さんが蹴つまずいて壊したりするかもしれないし、展示している空間が工場の近くにあったら、空気で作品が汚れちゃうかもしれない。収集、保存、調査研究、普及、展示と一息に言っても、あちらをやればとこちらが成り立たないということが美術館の現場の中には往々にしてあります。

というのは美術館に限らず、美術館は19世紀のフランス革命から市民のものになった、というところから紐解いて、近代化が生んだ施設だと考えれば、近代から生まれた社会制度はいろんな矛盾をはらんでいる、とも言えそうです。

近代の美術館、ミュージアムと呼ばれる施設は、社会制度に由来する「矛盾のもつれ」を色々と内包している。

そうやっていろんな矛盾が渦巻きつつ、作品を見せるということには、権力的なものがどうしても発生するんです。物を見せたいという時には、人に作品なり物をこうやって見せたいという意図があり、それに対して人を誘導したいというのは、一つの権力だと思うんですよ。

あらゆる力が渦巻く場所として美術館がありながら、そこに集っている学芸員たちは、美術館を成り立たせている収集、保存、調査研究、普及、展示という機能に対して、横でつなげて新しい経験をつくりましょうということが現状としてできないですよね。結局、展示なら展示をやるというような、単一の機能に閉じこもりながら、矛盾を指摘するだけの現状なんじゃないかと思っています。

もうちょっと卑近な言い方をすれば、展示担当の学芸員と教育普及担当の学芸員が、仲が悪い事例が結構ある。例えば、「作品が展示されている横で水とか絵の具を使ってワークショップをやります」と、それに対し、「絵の具が飛び散って作品を汚したらどうすんですか」みたいな。お互いがお互いのことを物が分からない人みたいになって、お互いのことをフォビア化するようなことが往々にあるわけです。いろんな力が渦巻いている状況、その力に対してお互いがお互いの持っている分野に閉じこもりながら機能不全を起こしている状況が、現状の美術館の中にはある。そこに対して仲介の形式が必要じゃないかと、思っています。一つの耕しですよね。

そういう仲介の形式をどうやってつくろうか考えたときに、ヒントになるんじゃないかと思っているのが、ヨハネス・クラダースという、戦前西ドイツに生まれて、戦中戦後西ドイツを拠点に活躍された美術館長、キュレーターです。

60年代当時、旧来の芸術を成り立たせている素材ではない日用品や廃材を組み合わせて作品を作るアンチ・アートっていう動向があったんですけど、それと並走してアンチ・ミュージアムという、美術館やアートの社会における可能性を広げる、ということを実践していた人です。

彼の言った言葉を紹介します。『作品を作るのはアーティストですが、それを芸術作品にするのは社会だと思っています…私たちは社会によって既にアートと認められたオブジェだけをアートと定義することを、今すぐにやめるべきです。…美術館は作品を作るのではなく、鑑賞者の立場に近いところで、作品を芸術作品にする社会的合意を形成するための手助けをするのです。』アートと呼ばれるものを内面化するんじゃなくて、アートって何かという問いを常に持ちながら、アートの持っている可能性、領域をお互いの対話の中で拡張していこうよと。彼の言っていることを聞いて、社会的合意を形成するための場所としてミュージアムを使い直す、ということがあってもいいかなと思いました。

社会的合意の形成の場をつくる時の落とし所も、いろいろあるんじゃないかと思います。例えば、思っていたところに着地させるのも合意の形成の仕方だと思うんですけど、合意の着地点を意図的にずらしたりすると、思いもよらない合意の仕方が生まれるんじゃないかとか。意図がないところに生まれる合意形成の仕方、今までにない合意形成の仕方を、美術館・ミュージアムと呼ばれる場所ではつくってみると面白いんじゃないかということを、今から5年ぐらい前に悶々と思っていました。

そのうちに、2019年の国際博物館会議の中でこういう定義が議論されたんです。博物館(美術館、ミュージアム)とは、『過去と未来についての批判的な対話のための民主化を促す包摂的で様々な声に耳を傾ける空間である』と。

40年代には、物を見せる、その物を提供するという啓蒙的な役割を持って定義されていた近代以降の美術館に、ある種の水平性がここで追加されるようになったんだと思いました。ここでは「様々な声に耳に傾ける」なので、多層的な空間を垂直的だった美術館に呼び込むことによって、それまでの美術館を成り立たせてきた強力な制度、強力な近代制度に風穴を開ける対抗力を美術館の制度内部に呼び込む可能性が、ここで議論されたんじゃないかと思ったわけです。

そうやって風穴を開けた先で行われるべきは何かと考え、やはり旧来的な啓蒙普及ではなくて、自立共生の方法を探るべきではないかと思いました。そういう自立共生の方法の形式があるとひとまず信じて、いろんなプロジェクトをやってみようかなと思ったんです。

ここでデヴィッド・グレーバーという人類学者かつアナーキストを紹介します。彼は自由を求めるアナーキストの運動の在り方と、いわゆる世界のマージナルな部分に生きている人の文化文明は、一致する部分があるんじゃないか、そうやって一致したところに生まれるオルタナティブな文化の在り方、社会の在り方を近代以降の制度を乗り越えるための手段として考えるということやっています。

彼も『不可避な内部抗争を公共的に調停していくし、かつそれを社会が最も望ましいと見なすもの、例えば、懇親性、満場一致、豊穣、繁栄、美など、どのように括られようと―社会的様態(あるいは価値の諸形式)に変容する』と言っています。つまり、生まれた自立共生の方法を一つの形式に落とし込むことができると、グレーバーは言ってるんじゃないかと思いました。

まとめると、社会制度としてのミュージアムを取り巻く権力やいろんな力を制度の内部から侵食し、瓦解させ、再構築する力として、循環させるような形式の場の獲得は可能か、ということを考えながら、美術館でいろいろなプロジェクトをやっているっていうことですね。

堆肥的力学、コンポスティングダイナミクスとでも言いましょうか、そういう力が新しく生まれる場所をミュージアムに接ぎ木できるといいかなと思ったんです。その先で現実を変質させるための場所、システムとしてのミュージアムを考えたいところです。

ここから事例を紹介します。

近代以降の社会を構築する集団、そういった集団の中で生まれるあらゆる力を仲介する技法、ないし、その先に抵抗力を呼び込むための風穴として、「アグロス・アートプロジェクト2017-18、明日の収穫」というプロジェクトを行いました。

そして、開いた風穴にどんな力を呼び込むべきかを考えたときに、形と意味の循環を形式として扱うことができる場、堆肥力を養う場としてミュージアムがつくれればいいなと思って、現在「美術館堆肥化計画」というプロジェクトを行なっています。

アグロス・アートプロジェクトは、2017-18年に美術館で開催したプロジェクトです。画家の大小島真木さんと秋田の仙北でシイタケ農家をやりながら絵を描いている齋藤瑠璃子さんに入ってもらい、プロジェクト参加者と一緒に美術館に米を作る場所をつくって、米作りで得られた素材を元に作品を作るということをやりました。

「得られた米を使って何を作ろうか」と話し合っていた時に、参加者の一人から「ちょっと待ってくださいよ。本来、食べられたはずのお米で作品作りなんてしていいんでしょうか」と言われてしびれましたね。作品を作ろうと言っているときに、「作品なんて作っていいんですか」と言われる状況にすごくスリルがあって面白かったです。結局、作品を作るんだったら自然や農業への感謝の念を表現することを念頭において、神社に奉納するような意識で制作すれば、気持ちの置き所もあって制作もできるという話になりました。

美術館で展示するベクトルじゃなくて神社に奉納する、いわゆる隠すベクトルで作品を作ろうとなったのが面白いなと思って。見せる意識で作ると失われるもの、損なわれる気持ちもあるから、逆に隠すベクトルの方に向いたんじゃないかなと思います。見ることと隠すことの両方の力のベクトルが合わさったときに、美術館での作品制作や、美術館で物を見せる、集めることが別のベクトルを向いて機能し始めたという感覚があって、とても興味深かったです。このプロジェクトで作られた作品を美術館のコレクション展の中で、他の作品と一緒に並べると、今までの美術館ではあり得なかったような取り合わせができつつあります。

あらゆる力が渦巻く美術館の中で、別ベクトルでの力の働き、抵抗力を生み出したプロジェクトがアグロス・アートプロジェクトだとしたら、その抵抗力でもって風穴を開けて終わりではなく、そこからまた日頃、抵抗を続けなければいけないと思うわけです。そのためには、このプロジェクトを終えてなお美術館の日常の中で社会生活の再設計とか、再創造の意味が働き続ける場所を求めないといけないと思ったんです。

美術館としてそれをどういう形式の中でできるかとなった時に、美術批評家のロザリンド・E・クラウスの文章の一節が目に留まりました。これはアンフォルム、不定形、定まった形を求めないような絵の具のしぶきとか、形にならない形を求める芸術運動の中で生まれた作品を定義する一節です。『…アンフォルムを、形それ自体が創り出すものとして、それ自体の内部でそれ自体に反して論理的に振る舞う論理として、異質混淆論理(ヘテロロジック)を生み出す形として考えよう。それを形の反対物としてではなく、形の革新において働き、それを内側から侵食していく可能性として考えよう』

いわゆる美術館は形のある場所ですが、生きていることの経験や育みのような不定型な部分としてミュージアムを機能させることができれば、それは美術館の中でヘテロロジックを働かせることになるし、アンフォルムを考えるときの美術を巡る言葉が、実社会を動かすときのロジックになるということを考えて、次のプロジェクトをどうしようかと考え始めました。

それでできたのが「美術館堆肥化計画」というプロジェクトです。

これは美術館機能を地域の現実に移し替えていく、美術館の中で用立てられている展示、収集、保存、調査研究という部分を地域の現実の中にばらまいていくという試みです。その結果、地域の人たちが生き生きすればそれでいいし、そうじゃない別のものを表したときに変わっていく地域の現実があって、その変わっていった地域の現実をもう一回美術館に持っていったら、アンフォルメルな経験の場としての美術館が立ち現れるんじゃないかと思いました。

「美術館堆肥化計画」は、美術館を地域で紹介するPR展示の『旅するケンビ』と地域で取材して作られたアート作品の展示をやるプロジェクト部門の『耕すケンビ』と、地域で行われたPR展示、プロジェクト部門の成果を美術館で見せる『成果展示』の三部門で構成されています。

去年は「表現の堆肥化」をテーマに福祉施設と協働してプロジェクトをやり、今年は「歴史の堆肥化」をテーマに三八上北、青森県の県南でプロジェクトをやって、来年は下北半島で「風景の堆肥化」をテーマにプロジェクトをやろうと思っています。

(当日発表で用いたスライドより)

(当日発表で用いたスライドより)

昨年は社会福祉法人が運営するゲストハウス兼福祉作業所を会場に作品展示をやったり、フィルムメーカーアーティストの小田香さんを招聘して、映画製作と作品制作をやってもらって最後に美術館で発表したり。あとは、アート・ユーザー・カンファレンスというコンセプチュアルなアート集団に来てもらって、増改築を繰り返して結果的に変な感じになった建物や産廃として処理を待つばかりのホタテの貝殻の山をアースワークとして捉えて新しい解釈を施してもらうとか。そういった地域の現実を美術批評的に読み替えながらオルタナティブな美術の在り方を探る、地域の現実が総合的なミュージアムとして見えてくるという経験をつくったりしました。

ここで目指したいのは、形や意味が変わっていくこと。そうしてその先でミュージアムが現実を変質させるための堆肥場になることです。美術館が今みたいな形で恒久的に作品を集めたり、保存したり、見せたりができるとは思ってないです。形が変わっていくことを前提にしながら、そこに積極的な意義を見いだしつつ、形や意味が変わることの循環を促進し続けられる、動的に安定した場所としてミュージアムというものがつくり直せるといいなって思っています。

特定の形のある場所から不定型な生の経験の枠組みとしてのミュージアムをこれからも開いていく。自分の足元を耕し直す、ミュージアムを新しく開くための耕しをミュージアムの内部でやっています。

▶︎開催レポート 前編[服部浩之さんによる事例紹介、奥脇嵩大による事例紹介]

▶︎開催レポート 後編[野ざらしによる事例紹介、トークセッション、交流会「SANABURI」]

▶︎服部浩之氏 レビュー「生活と表現が交わる場に、生きる術を獲得するための芸術実践を見出す」

Profile

奥脇嵩大(青森県立美術館 学芸員)

1986年埼玉県生まれ。青森県立美術館学芸員。京都芸術センター・アートコーディネーターや大原美術館学芸員を経て2014年から現職。ミュージアムの諸活動やキュレーションの実践を手がかりに、形と命の相互扶助の場をつくることに関心をもつ。これまでの主な企画に「光の洞窟」(2014-15、KYOTO ART Hostel kumagusuku)、「青森EARTH2016 根と路」、「アグロス・アートプロジェクト2017-18:明日の収穫」「青森EARTH2019:いのち耕す場所 -農業がひらくアートの未来」(すべて青森県立美術館)など。主な論考に「アーティストの人類学的実践とは」(『美術手帖2018年6月号』)など。現在、青森県立美術館にてプロジェクト「美術館堆肥化計画」を進行中。

https://www.aomori-museum.jp/schedule/11031/

Profile

野ざらし 青木彬(インディペンデント・キュレーター、一般社団法人藝と)

1989年東京生まれ。首都大学東京インダストリアルアートコース卒業。社会的養護下にある子供たちとアーティストを繋ぐ「dear Me」企画・制作。まちを学びの場に見立てる「ファンタジア!ファンタジア! —生き方がかたちになったまち—」ディレクター。「KAC Curatorial Research Program vol.01『逡巡のための風景』」(2019, 京都芸術センター)ゲストキュレーターなど。

Profile

野ざらし 佐藤研吾(建築家)

1989 年神奈川県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業、早稲田大学大学院創造理工学研究科建築学専攻修士課程修了。一般社団法人コロガロウ/佐藤研吾建築設計事務所主宰。インド・日本で開催する短期デザイン学校In-Field Studio/荒れ地のなかスタジオ代表。福島県大玉村で藍畑を世話する歓藍社に所属。同村では古書店とコーヒーショップも運営中。

https://korogaro.net/

Profile

野ざらし 中島晴矢(アーティスト)

1989年神奈川県生まれ。法政大学文学部日本文学科卒業、美学校修了。 現代美術、文筆、ラップなど、インディペンデントとして多様な場やヒトと関わりながら領域横断的な活動を展開。現在、美学校「現代アートの勝手口」講師。 主な個展に「オイル・オン・タウンスケープ」(NADiff Gallery, 2022)「東京を鼻から吸って踊れ」(gallery αM, 2019-2020)、キュレーションに「SURVIBIA!!」(NEWTOWN, 2018)、グループ展に「TOKYO2021」(TODA BUILDING, 2019)、アルバムに「From Insect Cage」(Stag Beat, 2016)、単著に『オイル・オン・タウンスケープ』(論創社, 2022)など。

撮影: MATSUKAGE

Profile

服部浩之(インディペンデント・キュレーター)

秋田公立美術大学大学院非常勤講師。東京藝術大学大学院准教授。1978年愛知県生まれ。建築を学んだのちに、アートセンターなど様々な現場でアーティストの創作の場をつくり、ひらく活動に携わる。アジアの同時代の表現活動を研究し、多様な表現者との協働を軸にしたプロジェクトを展開。主な企画に、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」。「200年をたがやす」全体監修。

撮影| 白田佐輔

編集|藤本悠里子(NPO法人アーツセンターあきた)

▶︎「PARK – いきるとつくるのにわ」についてはこちら