イベント レポート

「秋田駅前の使い方を想像するミーティング」

日時|2025年2月16日(日) 16:00-18:00

会場|あきた まちのえき(秋田駅ビル アルス地下1階)

秋田に暮らす人々やクリエイター、専門家が交わり多様な活動を展開するプロジェクト「PARK – いきるとつくるのにわ」。「観察する」「出会う」「育む」「残す」の4つのプログラムを通して、秋田の文化的土壌をたがやしていくことを試みます。

この度、「出会う(新しい視点や風景と出会うトーク・ワークショップ)」の第5回として、秋田駅ビル アルス地下に現れた「あきた まちのえき」を会場に、秋田駅前エリアの未来について語り合う「秋田駅前の使い方を想像するミーティング」を開催しました。

「あきた まちのえき」監修者の西原珉氏(東京藝術大学 准教授 / 秋田市文化創造館 館長)によるイベントレポートを公開します。

2025年2月16日、秋田駅ビル アルス地下の「あきた まちのえき」を会場に、「PARK-いきるとつくるのにわ—秋田駅前の使い方を想像するミーティング」が開催された。本イベントは、秋田の駅前エリアの未来像について考え、意見を交換する場として企画されたものである。

会場となった「あきた まちのえき」は、美術やものづくりに関わる人、起業したい人、飲食店をこれからやりたい人、学生などが集い、交流することを目的とした実験的な空間である。1ヵ月の期間限定で展開され、地元食材を使ったカフェやクリエイターによる商品販売、ワークショップ、トークイベントなどが行われてきた。「道の駅」ならぬ「まちのえき」(車がなくても来られる道の駅を、というねらいもある)をつくるこの試みは、秋田駅前の活性化を目指し、東京藝術大学と秋田ステーションビル株式会社の協力のもと生まれた。

この日は開催期間最終日。会場には出店者の方々の姿もあった。

イベントで参加者が集まったのは、「まちのえき」の一角に設けられた靴を脱いでくつろげる床マットコーナー。大小の炬燵も置いてある。まるでどこかのお宅で集まるように、参加者が床や椅子や思い思いの場所に座り、まわりを走り回っている子どももいる様子は、駅前ではなかなか見られない光景だ。

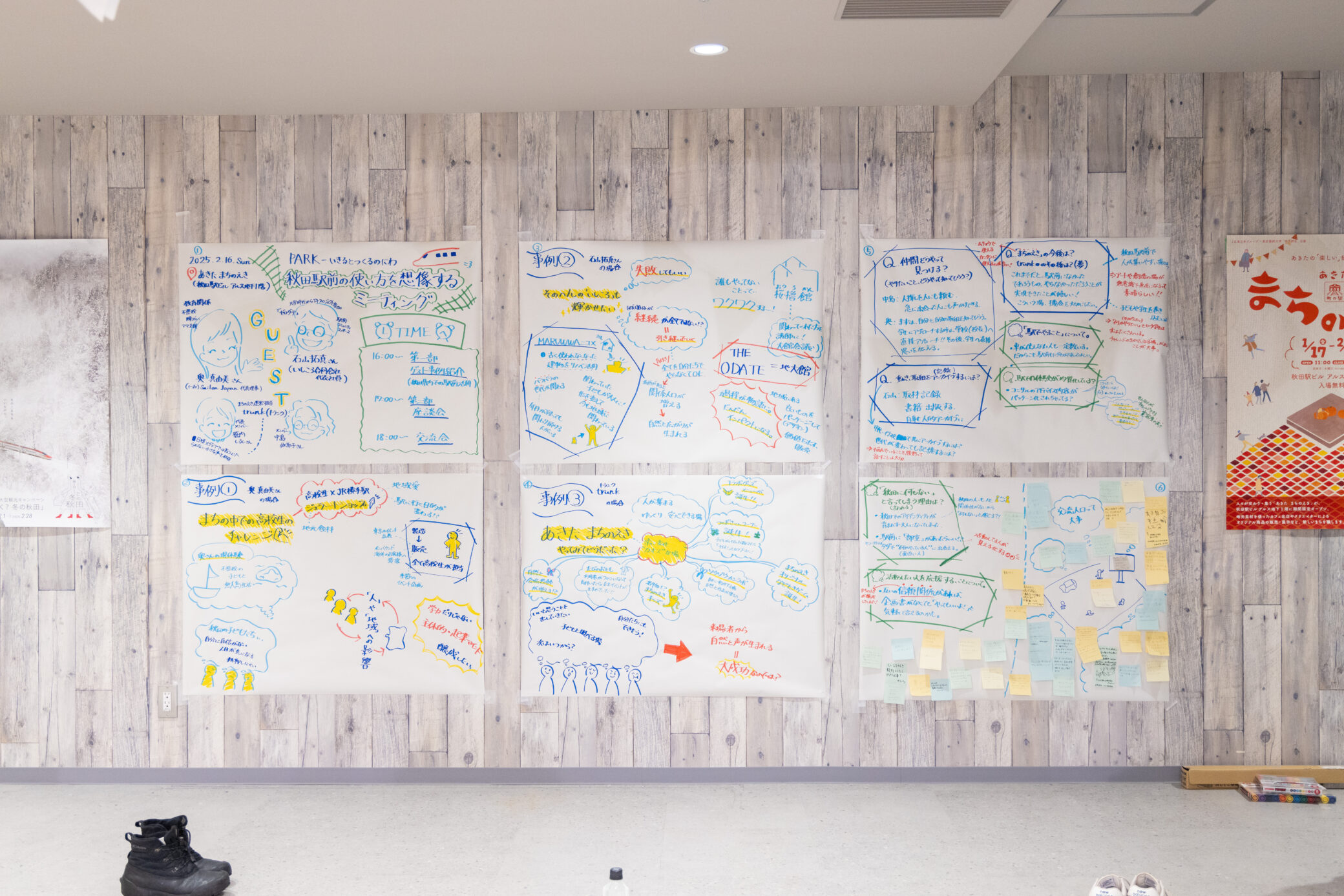

本イベントは「PARK-いきるとつくるのにわ」スタッフの進行で、2部構成で行われた。第1部では、秋田県内で地域活性に取り組むゲスト3組が登壇し、それぞれの活動について紹介した。第2部では、参加者も交えた座談会形式で、秋田駅前の未来についての議論が展開された。

最初に登壇したのは、一般社団法人Sail on Japanの奥真由美氏。奥氏は「秋田には何もない」と言われてしまう現状に対し、地域の高校生と連携しながら経済活動を興す機会を創出してきた。

たとえば、増田高校では金融リテラシーを学ぶプログラムを実施し、ローンや金利の仕組みを高校生が実践的に学ぶ機会を提供している。また、高校生がスイーツを販売するカフェ「SucRe」や、横手駅で営業しているジェラート店「Stella」、男鹿海洋高校による高校生レストランの事例などが紹介された。高校生が主体的に経済活動に関与し、地域を活気づけた経験は、たとえ彼らが人生の一時期秋田を出てしまったとしても、秋田と地域との精神的なつながりを確実に築いていることだろう。

次に登壇したのは、いしころ合同会社の石山拓真氏。石山氏は「地域課題をデザインで解決する」という視点から、地元・大館を拠点にコワーキングスペース MARUWWA、十ノ瀬 藤の郷といったプロジェクトを手掛けてきた。

最近では、桜櫓館の運営や、大館駅内で米や味噌など「地のもの」のプロモーションを行っている。困ったことが大好物だという石山氏は、そのときどきで地域が必要としていることを見極めながら新しい価値を生み出す取り組みを行っており、「全部自分たちでやる必要はない」「継続がすべてではない」という柔軟なプロジェクト運営の姿勢が大変印象的であった。

「まちのえき」運営を担った市民団体trunkの中島伽耶子氏の話は、「まちのえき」での出来事から、駅前の空間の役割を考える契機となった。

それは例えば、「つばさくんコーナー」やこたつスペースといった子ども向けの場や、出店者どうしのコラボレーション、出店者・参加者双方の自発的な活動が自然発生するなど、それらを生み出す余白であり、お金を出さないとゆっくりできない駅前でゆっくりできること、自分たちが良いと思うことを自分たちでやってみること、などである。

秋田駅前の未来

第2部の座談会では、付箋で提出された質問をもとに、駅前エリアの未来について登壇者、参加者、「まちのえき」関係者のあいだで多様な意見が交わされた。

ディスカッションの一つの柱は「駅」の役割の再考である。秋田は広く、秋田駅が強い中心ではないかもしれない。また、駅での体験が均質化してきているのではないかという意見も出された。

また、様々な活動をどのようにアーカイブし、次世代に継承していくかということも議題にあがった。ウェブなどデジタル上の記録だけでなく、人的アーカイブ(記憶、写真、語り)を活用することの重要性が強調された。

そして、まさにこのミーティングのようなちょっとした集まりを行うことができる場所が、駅前に欲しいという希望が語られた。

これら、秋田駅前の未来について共有された多くのアイデアがさらに次の試みに生かされ、実践され、より多くの、様々な人々に開かれていくことが期待される。

「PARK-いきるとつくるのにわ」は秋田市文化創造館を拠点に長期にわたり継続しているプロジェクトであるが、PARK自体もまた、秋田の未来を共に考えるプラットフォームである。秋田で行われている様々な市民の活動が、このようなプラットフォームでつながり、今後も地域の人々が主体的に関わる新しいプロジェクトが生まれる場となる、その共振の音が響いた対話の場であった。ディスカッション中、「まちのえき」は「アートと言っていないところが良い」と褒めていただいたが、この場に集まっていた人々がそれぞれに活動し続けていくなら、それはもうすぐに「まちづくり」や「アート」を超えた文化と創造に育っていくのではないかと、その道筋が少し垣間見えたような気がする。

Profile

西原珉

キュレーター、心理療法士。90年代の現代美術シーンで活動後、渡米。ロサンゼルスでソーシャルワーカー兼臨床心理療法士として働く。家族療法、芸術療法、認知行動療法を中心に多くのアプローチを実施。個人・グループに心理療法を行うほか、シニア施設、DVシェルターなどでコミュニティを基盤とするアートプロジェクトを行った。リトルトーキョーでは、コミュニティのための文化スペースのプログラムと運営に関わった。2018年からは日本を拠点にアーティストや作り手のための相談と心理カウンセリングのほか、アートプロジェクトを通じたコミュニティのケアに力を注いでいる。アートセラピーを活用したワークショップ、ケアする人のためのケア「クッション」で活動している。2024年、秋田市文化創造館館長に就任。

▶︎「秋田駅前の使い方を想像するミーティング」については こちら

▶︎「PARK – いきるとつくるのにわ」についてはこちら

▷「あきた まちのえき」についてはこちら

記録写真:坂口聖英(株式会社アウトクロップ)

グラフィックレコーディング:みずたまり