あこがれのひと

6|後篇

尊敬するひとはいる、

好きなひとも、一目置くひとも。

でもあこがれのひとはそういない。

あこがれのひとに話を聞きに行きました。

塩野米松さん

(作家)

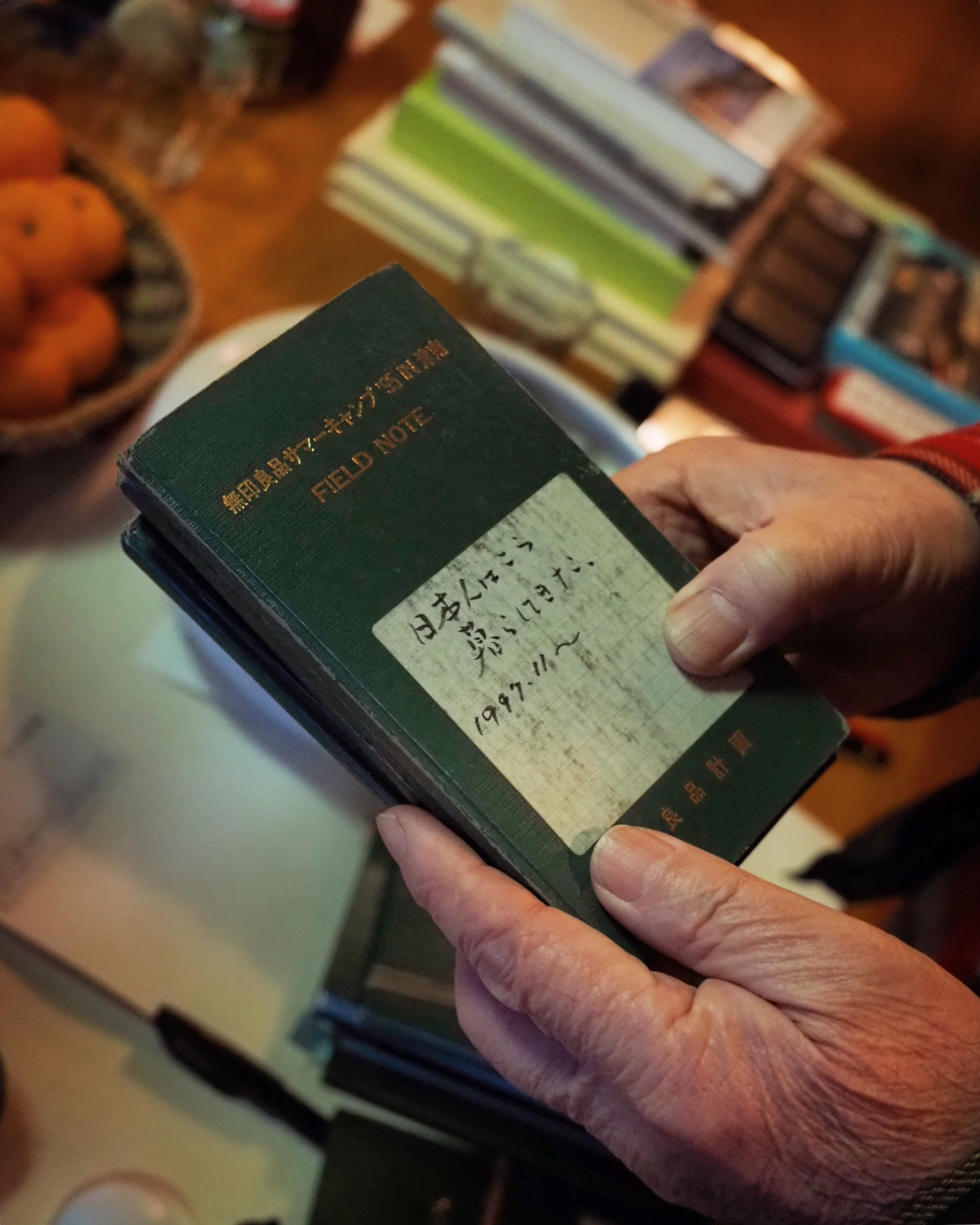

「あこがれのひと」第6回は、作家そして「聞き書き」の名人、塩野米松さんのお話をうかがいに、角館に行ってきました。

Topics

前篇

●理科少年

●天窓のある家

●気分は探検家

●18歳で角館を出る

●虫プロ商事と二月社

●ラ・テ欄と絵本

●アウトドア雑誌「BE-PAL」

●「聞き書き」のはじまり

●おしゃべりのニュアンス

●「聞き書き甲子園」

●「ようこそ先輩」

●仙北市の中学生は「聞き書き」をして卒業する

●質問の作り方

●今こそ「聞き書き」の時代

●町民の人生

後篇

●ブドウ農家

●耳の聞こえないお医者さん

●目の前の人を嘘つきにしたくない

●違和感がないと質問できない

●中学生らしい質問

●僕のほうがしゃべっている

●二人で一緒に読者に向かう

●トラウマの話

●出来上がった原稿は必ず見せます

●だから聞きたい

●町おこしには「聞き書き」を

●文章で大事なこと

●黒曜石

ブドウ農家

コーヒーでも飲むか。時間は大丈夫なの? コーヒーを入れる前にどうぞ。これは、すごくおいしいブドウをしぼった原液みたいなジュースです。僕、昨日まで岩手の紫波町というところでブドウ農家の聞き書きをしていました。紫波町は盛岡と花巻の中間あたり。

紫波町の男の人の多くは酒蔵に働きにいきます。杜氏は頭だよね。その他に蔵人という働き手がいて、その蔵人として、会津や広島に出稼ぎにいく人たちがたくさんいる町です。岩手県の農民の暮らしを垣間見ることができます。その中に面白い方がいたので、僕は昨日まで3日間泊まってお話を聞いていたの。今はブドウ農家で、かつては酒蔵で働いていた方です。

お米はなかなかお金にならない。1反当たり、秋田県の場合は10俵くらい取れる。最近は少し高くなったけれど、農協に納めて1俵1万円くらい。1反10万円にしかならない。ところが、ブドウだと70万円とか80万円になる。手入れが大変だけど。酒蔵でためたお金で、農機具も買って。その方は、高校を卒業して、50年間、10月の末から蔵に行って、4月10日に帰ってくるのかな。だから、その間の暮らしを維持しているのは奥さん。奥さんは冬の間ずっと一人だった。

その奥さんとご主人の話を聞きました。来週は息子さんを含めて3人の聞き書きを全部で6日間予定しています。3日泊まって、昨日帰ってきて、来週も3日行って、最後の4日目は聾のお医者さんが岩手に来る日なので、そのインタビューも行います。

耳の聞こえないお医者さん

今インタビューしているのは、ブドウ農家の方と、同時に、耳の聞こえない、聾のお医者さん。この一年ほどお話を聞いています。

聞こえないというのはどういうことだろうと、いつか聾者の方にお話を聞いてみたかった。僕たちは、言葉というものを考える商売です。僕が使っている言葉と、聾の方が使っている言葉が同じだろうかという疑問もあった。そうじゃないことが分かりかけているんだけど。

その方は診察のとき、アプリを使うのよ。「YY文字起こし」という無料のアプリだったかな。患者さんにマイクを付けてもらい、患者さんがしゃべったことが即時に字幕化されて、それをお医者さんが見る。

見て、触診。質問の答えも、基本的には唇が読めます。そのお医者さんは、生まれたときから耳が聞こえないのですが、訓練して話すこともできます。でも、発音の難しい言葉があるんだね。僕にはいつもテープ起こしをお願いする専門の人がいますが、彼女はその場で聞いてないので、録音だけだと、聞きづらい言葉がたくさんあるようです。

そのお医者さまと一緒に、手話ができるお医者さまもいて、患者さんと3人の診察です。彼女は手話もできるし、普通にしゃべるということです。手話は特殊な言語なんだね。僕は通常の言葉を手話に置き換えているものだと思っていた。そうじゃなくて、手話という言語体系がある。僕があるとき、「先生は要領がいいですね」といったら、手話に「要領」という言葉がないんだって。「要領」ということを表す動作が伴わないと手話の言語にはならない。

「要領」ってなんですかと先生が聞くと、手話の通訳の方が、「よ」「う」「りょ」「う」と一つずつの単語で伝えて、僕が「漢字でこう書きます」と伝えて。手話には秋田の方言も青森の方言もあるのにね。手話の表現の方法は演劇に似ているんだ。体や表情など全部含めて表すようになっているらしい。

それから、聾者とか障害者という、この「障害」という字が嫌な字だね。子どものときからいじめられて、それが身に染みているような人がいる。それを僕はこのくらいの年になると、読み取れる。この動作とこの言葉を使った理由の背景は、子どものときからいじめられていることから生まれてきたのかなというようなことが少しは分かる。

目の前の人を嘘つきにしたくない

嘘をつき続けるのは大変なの。なので、方向を変えて、いろんな質問をします。嘘をついているのも分かります。

目と目を合わせて話すでしょう、そうすると、都合の悪いときの表情ってあるのよ。いいよどむとか。詐欺師のようにすらすら嘘をつける人は別よ。でも、もしすらすら嘘をついたとしても、さっきの話と辻褄が合わないとか。それは後で聞き直せばいい。覚えていないために嘘をついている場合もあります。本当の勘違いも、間違いも、もちろんたくさんあります。

「子どものときにどんな遊びをしていましたか」と聞いても、「子ども時代」がいつのことか分からない。なので、質問は、「小学校5年生のとき、もうすぐ6年になって中学校に行くことも考えなくてはいけない小学校5年の3月にしましょうか。そのとき、あなたは何になりたいと思っていましたか、どんな遊びをしていましたか」。すると、少し具体的に思い出せるようになる。

「野球選手になりたいと思っていました」と答えたら、「野球のグローブをお持ちでしたか」。「自分のグローブは持っていなかった、友達は持っていたけど」。「どんなグローブでしたか」。すると、記憶が曖昧なまま概念でしゃべってしまうと、「革のグローブでしたよ」。でも、その時代に革のグローブは買えないので「布を貼ったキャンバス地のグローブではありませんでしたか」という。「そうだったかもしれない」と。

その時代に何をしていたか思い出せないのなら、「相撲で人気のあった力士は誰でしたか」。「若秩父だった」。「ラジオは何をやっていましたか」。「晩ご飯を食べながら、タンスの上に載っているラジオを聴きながら食っていたなあ」。「それは『赤胴鈴之助』とか『一丁目一番地』でしたか」とかいって、だんだん時代が明らかになってくる質問を繰り返しながら、「さっきのは嘘をついてるんじゃない?」と詰めていく。刑事の取り調べみたいだね。

でも、それはすぐにはしないのよ。3日後の質問に、取り混ぜる。最初は黙って聞いて、タイミングを見て再度聞く。僕は目の前の人を嘘つきにしたくないの。残ってしまうし、尊敬して聞いているので、いい原稿を作ってあげたいから、本当のことをいってほしい。高校生にも中学生にもそう教えます。

違和感がないと質問できない

違和感がないと質問できないの。違和感がないと、答えにうなずくだけ。質問は具体的でなければいけない。ゲンノウの柄の部分は何の木で作ってあるのか。なぜその木なのか。そうすると、「ある程度柄がしならないと手に衝撃がすべて伝わり、手を痛める。それから、柄が折れる。なのでカマツカという木の枝や、ヒイラギとか桃とかの木を使うんですよ」と答えてくれる。職人に会うと、木の柄は何で作っているのですか、から聞く。「売ってるカシだよ」って。こいつは、軽い大工だなあ、とか。

どの職業も、着ているものは大事で、必ず聞きます。西岡棟梁は、現場で危なくないように、ものに引っかからないように細いズボンを履き、歩き方は歩幅を小さく、すり足で歩く。大股で歩くばかはおらんと。

それから、何を食べているかも聞きます。職業によって朝ご飯は違う。備長炭の炭焼き職人の人たちは、朝は茶粥なのよ。早く食べられて、水分がたくさん取れて、温めればまた食べられて、というようなことらしい。

中学生らしい質問

インタビュアーに向いているタイプ、向いていないタイプの話でいうと、例えば中学生が西岡棟梁にインタビューをすると、中学生らしい質問をする。僕は長い間この仕事をしているから、韓国の宮大工も北京の宮大工も会ったことがあるし、道具の違いも分かる。だから、西岡棟梁の弟子の弟子にインタビューに行くと、「中国じゃこういうものをかんなは押して使っているから」「なんで押すんですかね」とかいう会話をする。

中学生だと最初は話の意味が全く分からない。「分かんないんだな。じゃあ、もうちょっと詳しくいうね。かんなっていうものがあるんだよ。かつお節を削るやつ見たことある?」「袋に入ってるやつですよね」「袋のかつお節じゃなくて」というようなやりとりがあって、「袋のかつお節じゃなくて」から続く面白い言葉を僕には拾えない。同じ人に聞いても、インタビューする人によって全然違う内容になります。

僕のほうがしゃべっている

簡単に人にいいたくなくて、自分だけの心にしまっておきたい話もある。最初からみんな、心を許して何でもかんでも話してくれない。だって、知らない人に大事なことはしゃべらない。だから、インタビューでは、僕のほうがしゃべっている量が多いかもしれない。要するに、僕が何のためにこの話をしたくて、こういうやつだからこの話を聞いているのだということが伝わらないと、聞きたいことをしゃべってくれないよね。

つらかったことや苦しかったことを、いや、楽しかったよ、余裕だったよとかいうこともあります。みんな自分を守るようにできているんだよ。「成績は良かったですか」。「いや、いいとはいえないけど悪くもねえかな」。収入も聞きます。とても大事です。「お給料、幾らくらいだったんですか」。「……」。「いいづらいだろうから、うんってうなずいてくれればいいです。20万?」。

これはあらためて教えるようなことでもなくて、二人で話していると、なんでちゃんといわないんだろうかと思ったりするじゃない。それから、あのしゃべり方は怪しげだな、にやにや笑ってたなとか。しばらくたって、おせんべいを食べているときに、「さっきの話だけどさ」みたいな感じかな。

二人で一緒に読者に向かう

打ち上がった原稿の質問部分を僕は全部捨てる。「○○」と答えだけいう人もいるので、「○○は○○です」と補ってあげて、質問を消していく。そうすると、「質問と答え」「質問と答え」という原稿が、「答え」「答え」「答え」となっていく。この「答え」の中から、かんなの話だけを拾い集めて、「かんな」という本を作ることもできる。

どういうことかというと、二人でしゃべっていたのに、一人がいなくなり、いなくなった人の役目は何かというと、残ったもう一人を押し出したり、背負って二人で読者に向かう形に変わったの。なので、高校生には、あなたが尊敬して話を聞いてきたおじいさんを、あなたは世界中の人たちに知らせる役目なんだ。だから、嘘をついちゃいけない。それから、このことはこういうふうに伝えたいと思っていた言葉を拾い集めるんだよ、と伝えます。「聞き書き」は、向かい合って、背負って、二人で一緒に読者に向かっていくという行為なんだよ、と。

トラウマの話

隠していることを聞きたいわけじゃない。いつもNHKの「ラジオ深夜便」を聞きながら眠るけど、昨夜は、トラウマの治療をする心理学者の話だった。ラジオの心理学者がいうには、東北の津波や、この間の能登半島の地震に遭われた方は、トラウマを、心の中に隠しているんだって。それを質問すると、扉を開けることになり、フラッシュバックなどの症状が出るので、聞いてはいけないと。

東日本大震災のときに、東京財団が、国連や地方自治体の職員と大学生たち50人に旅費を出してくれるというので、津波の現場に行ってお話を聞いてもらいました。震災のことだけではなくて、その人が今までどう生きてきたのかを含めて聞き、『被災地の聞き書き101』という本を作りました。そのときも同じことをいう心理学者がいました。聞いてはいけないことがたくさんあると。

聞き書きは、いいたくないことを話してもらう仕事ではない。どういうふうに生きてきたのか、その人が津波に遭ったときにどう反応したのかということが記録されているか。あとは時間が経てば聞き書きをした意味も変わるかもしれないと思ったのですが、昨夜また、開けてはいけない扉がありますといっていたので。

僕は開けてはいけない扉を開けたのかな。あのとき離婚の理由を聞いたのはいけなかったかな。病気の話はまずかったかなとか、今朝からずっと悩んでいるんだよ。

出来上がった原稿は必ず見せます

しゃべっちゃったけれど、発表するときにやっぱり消してくださいというのも、もちろんあります。それは最初からいってあるの。とにかく隠さないでしゃべってくださいと。なぜなら、出来上がった原稿は必ずあなたに返します、あなたが見て、この発言は使ってもらっては困るというのは、相談の上で削ります。でも、最初から隠したままだと、僕はあなたのことが分からないままで、聞き書きを続けられないからって。基本的には質問に答えてくれたらうれしいですと伝えます。

僕にいくら心得があっても、インタビューが全て終わって、原稿ができてから拒否された人もいます。何人いるかな、結構いますよ。もちろん事前に了解していただいた上でインタビューを始めているんだけど。でも、嫌だといわれたら、掲載できない。僕は諦めます。パソコンの中にはその人のいったことがたくさん入っている。お蔵入りの歴史がたくさんあります。

あるマンガ家の聞き書きを頼まれて3年間通いました。連載を始めることになって、僕は「真っ直ぐ」というタイトルにしたかった。その道を真っすぐに進んでいる方だと思ったから。でも1回目の原稿の中に、マンガに熱中し過ぎて高校を落第したという一文が入っていて、娘に知られたくないと。そのマンガ家が編集部長に連載をやめてほしいといったので、止まっています。その方は有名なマンガ家なので、版元にとってみれば宝物。そういうこともあるよね。

だから聞きたい

本にならない人もいます。要するに、自分の人生を言葉でよく考えたことがない。質問されても、どうしてそんなことを聞かれるのか分からないのだと思います。含みを持った言葉を使えない人たちがいるの。

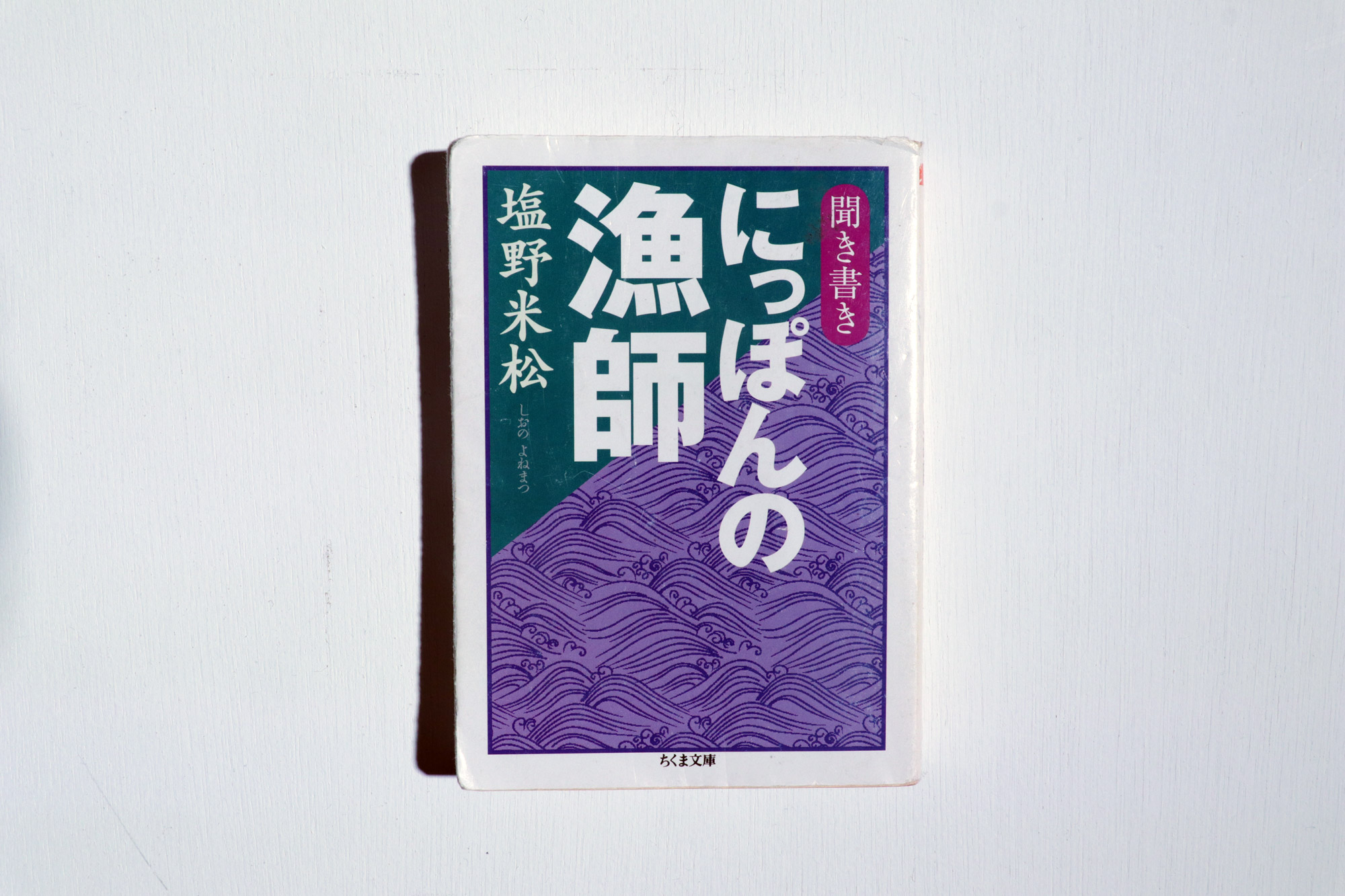

漁師や工芸の職人さんは、基本的に、言葉で自分の世界観を理屈付けして自分をよく見せるという仕事ではなくて、自分の手や身体、生きざまそのものとか、感性や技術で生きている人たちだから、自分の世界観を言語化することが自分の当面の理にはならない。おいしい魚をたくさん捕る、工芸の人だったら任された工程をきちんと遂行する、あるいは売れるものを作ることが自分の仕事の一義だから、その人たちにとって言葉は比較的重要ではない。だからこそ、僕は話を聞きたい。

言葉じゃないからかっこいい、その人たちの生きざまの美しさともいえるのに、そこをあえて言語化するというのは、ある意味で矛盾だったり、強引だったりすると思うけれど、それでうまくいくと嬉しいし、でも、いかないときもある。やっぱり言葉にならない美しさというのはある。美しさというのは難しい。

そうかと思えば、西岡棟梁のようにしゃべる言葉が全て教訓に聞こえる人もいる。僕の本は、含みのある言葉を持っていた人の言葉の含みの意味に僕が共鳴して本を作っているので、読者にそれが伝わるようになっているんだと思うんだ。だから、それを感じない言葉を返されると、とても大変なの。

町おこしには「聞き書き」を

自分の町がどんな町なのかを知らなくてはいけない。例えば100人の聞き書きをすると、地図と歴史が見える。移り変わりが丸見えになる。なので、町おこしをしたいという人たちには、聞き書きをおすすめします。それから、作家になりたい人たちにとっても、訓練になる。人の話を、時間をいただいて聞けるというのは貴重です。普通にしているとそんな機会はないから。

最後にまとめて本に、文章にするという責任は重いです。ぶどう農家の方のお話だって、聞く僕のほうが年上だし、もう引退してもいいくらい。本当は書きかけたままになっている自分の作品を完成させたいとも思うけれど、聞き書きって面白いんだ。自分に何かをするアイデアがなくても、聞き書きは整理できるんだよ。

完成形まで10回くらい書き直すのに、昔はフロッピー10枚を使った。今でも、第1稿から第5、6稿までは書きますが、手を入れていくほど面白い。編集者との共同作業というよりは、自分で10回、書き直します。

文章で大事なこと

インタビューを2時間すると、あちこちにトピックが飛ぶ。どうしてもつながらない場合もある。それは小見出しで区切るんだよ。子どもたちはつなげようとするので、「そして」を使うけれど、小見出しを一つ入れればいい。

聞き書きで役に立つ方法をもう一つ教えようか。質問を消すでしょう。パソコンで、例えば、子ども時代の話は7枚目の18行から42行まで。「子ども時代」と小見出しを立てる。その続きは「仕事の修行時代」と小見出しを立てる。そしてフォルダを作るの。「子ども時代」「仕事の修行時代」。それぞれのコピーを取ってフォルダに投げ込んでいくんだ。フォルダに集まった「子ども時代」の話は、前後左右を整えて重なりを取って文章に仕上げると、1章の「子ども時代」になる。

これは「子ども時代」に入れるべきか、「修行時代」に入れるべきか、両方に重なっている部分もある。そのときは分解するか、「思い出」として使うか、というふうに文章を整理していく。すると僕の作った聞き書きの本みたいになります。

いずれにせよ、分かりやすい主語・述語の形態と、周りくどくない、リズムのある文章を作ること。この二つを守ると、たぶんいい文章になると思います。

「日本人が炭焼きをするには石の窯もあるけど、土の窯もあるけど、どちらにするかはそれぞれの特性とかその人の好き嫌い次第で、それから、そこに石があるか土があるかによってさまざまである。」という文章があるとする。これだと長くて意味が分からなくなるので、「炭窯は石で作る場合もある、土の場合もある。どちらかを決めるのは環境による。あとはどんな炭を焼きたいか好みで選ぶ。」という三つのセンテンスに分ける。分かりやすくリズムがあって、かつ、しゃべった人にとってはそのとおりだ。

大事だと思うのは、つやのある文章。乾き過ぎていたら面白くない。中身はちょっと柔らかくしっとりとしている。秋田県で小説の選考委員をしているけれど、そういう小説は、やっぱりいいなと思う。

黒曜石

これは黒曜石だよ。好きかといわれると、好きなんだろうな。去年は鹿児島に行く用事が多かったので、鹿児島のあそこに行けば黒曜石が拾えるらしいというのを下調べして、隙を見て採りにいく。化石もいっぱい持っている。僕に買う趣味はなくて、取材のついでによくイギリスにも拾いにいったよ。いろんなことで一人で遊んでる。

僕はもうそんなに長いこと生きているつもりはない。その石を割れば、貝ぐらいは入っているよ。あげるよ。貝の化石。これはノジュール。中、空かもしれない。アンモナイトが入っている場合もある。

割ったら何が入っているか。割り方ってあるの。ハンマーで化石を割ったりすること、今までなかった? まずハンマーの使い方の問題があるのよ。これは化石用のハンマーです。地面に置いてもいいんだけど、手の上に化石を置いて、ハンマーの角を使って石を欠くように割る。真ん中じゃない。ちょっとこそいでいくような感じで。斜めからいくということです。角を取っていくような感じ。やってみると、こういう意味かって分かります。

これは音がする鈴石というんだけど。天然のもの。中が空洞で、泥が固まって土塊になって振ると音が鳴る。西表島のパイナップル畑に落ちていた。

この黒曜石は、形が丸くて、かっこいいでしょ。帯広近辺で。割ると中がぴっかぴかなんだよ。産地によって色が違います。割ったこの縁で手術ができる。脳外科では黒曜石とメスを使うらしいです。切れ味が違うんだって。これは田沢湖の。

塩野米松(しおのよねまつ)さん

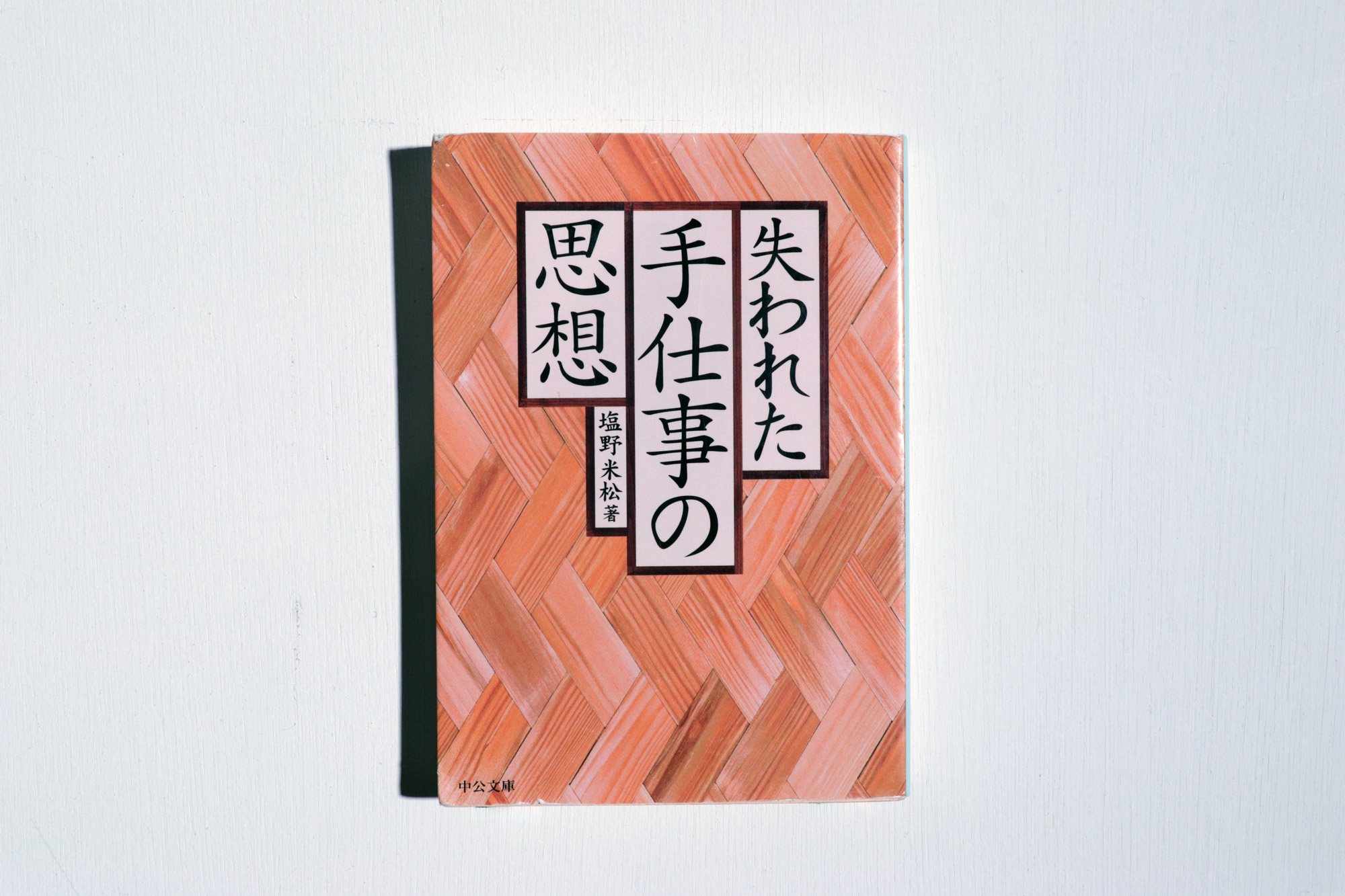

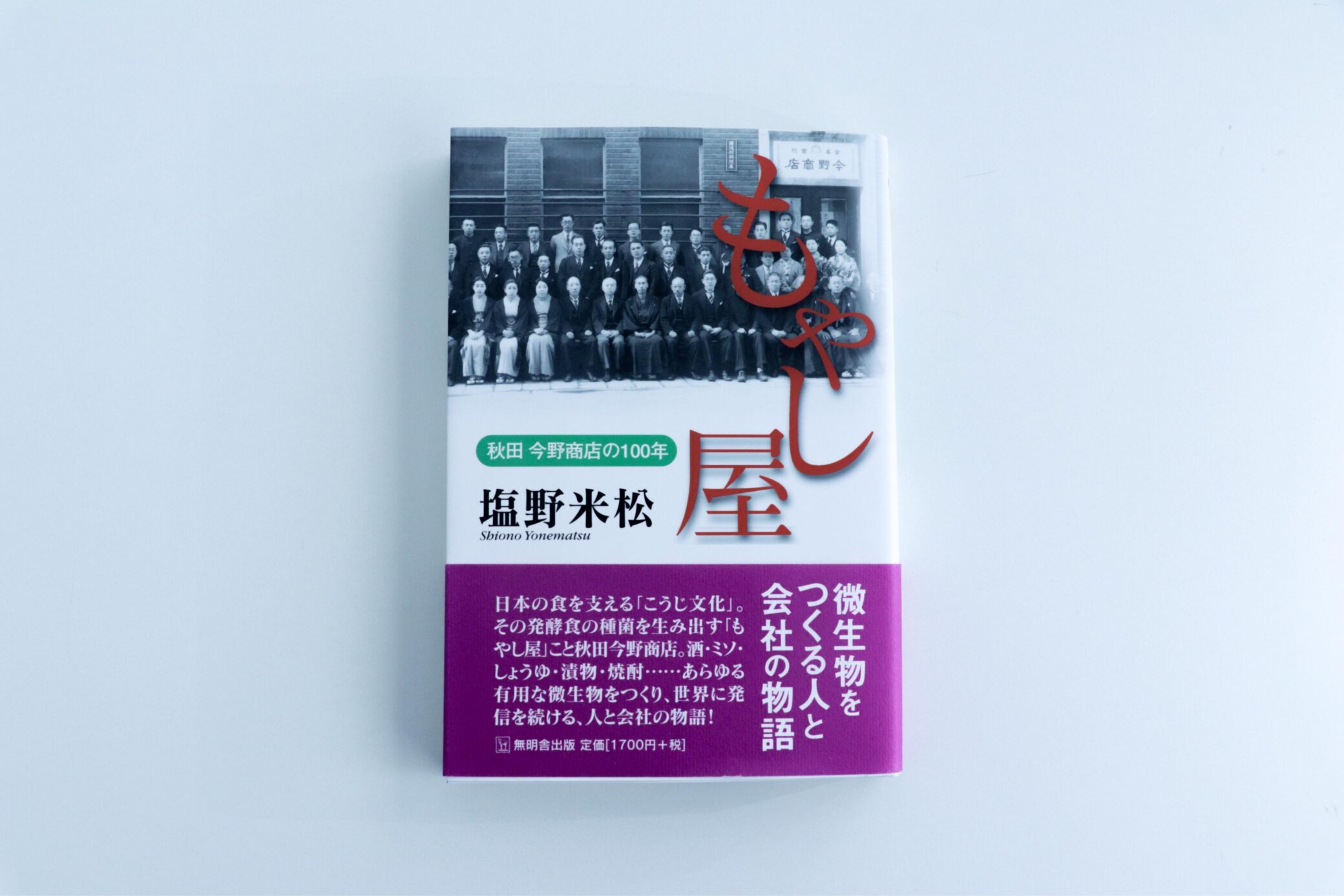

1947年秋田県角館町(現仙北市)生まれ。東京理科大学理学部応用化学科卒業。アウトドア雑誌の企画・構成に携わるかたわら執筆活動に入る。文芸作家として芥川賞候補4回。絵本『なつのいけ』(絵:村上康成)で2003年に日本絵本賞大賞受賞。聞き書きによる著書を多く著す。全国各地を旅しながら、失われゆく伝統文化・技術の記録に精力的に取り組んでいる。毎年約100名の高校生が森や山、海などの名人に聞き書きを行うプログラム「聞き書き甲子園」の講師を第1回から昨年度の23回まで務める。仙北市の中学校でも「聞き書き」の指導に長年尽力している。

写真(角館):石川直樹

聞き手:熊谷新子、石川直樹

写真(本の表紙):牧野心士、白田佐輔

デザイン:谷戸正樹

掲載日|2025年4月22日