あこがれのひと

6|前篇

尊敬するひとはいる、

好きなひとも、一目置くひとも。

でもあこがれのひとはそういない。

あこがれのひとに話を聞きに行きました。

塩野米松さん

(作家)

「あこがれのひと」第6回は、作家そして「聞き書き」の名人、塩野米松さんのお話をうかがいに、角館に行ってきました。

Topics

前篇

●理科少年

●天窓のある家

●気分は探検家

●18歳で角館を出る

●虫プロ商事と二月社

●ラ・テ欄と絵本

●アウトドア雑誌「BE-PAL」

●「聞き書き」のはじまり

●おしゃべりのニュアンス

●「聞き書き甲子園」

●「ようこそ先輩」

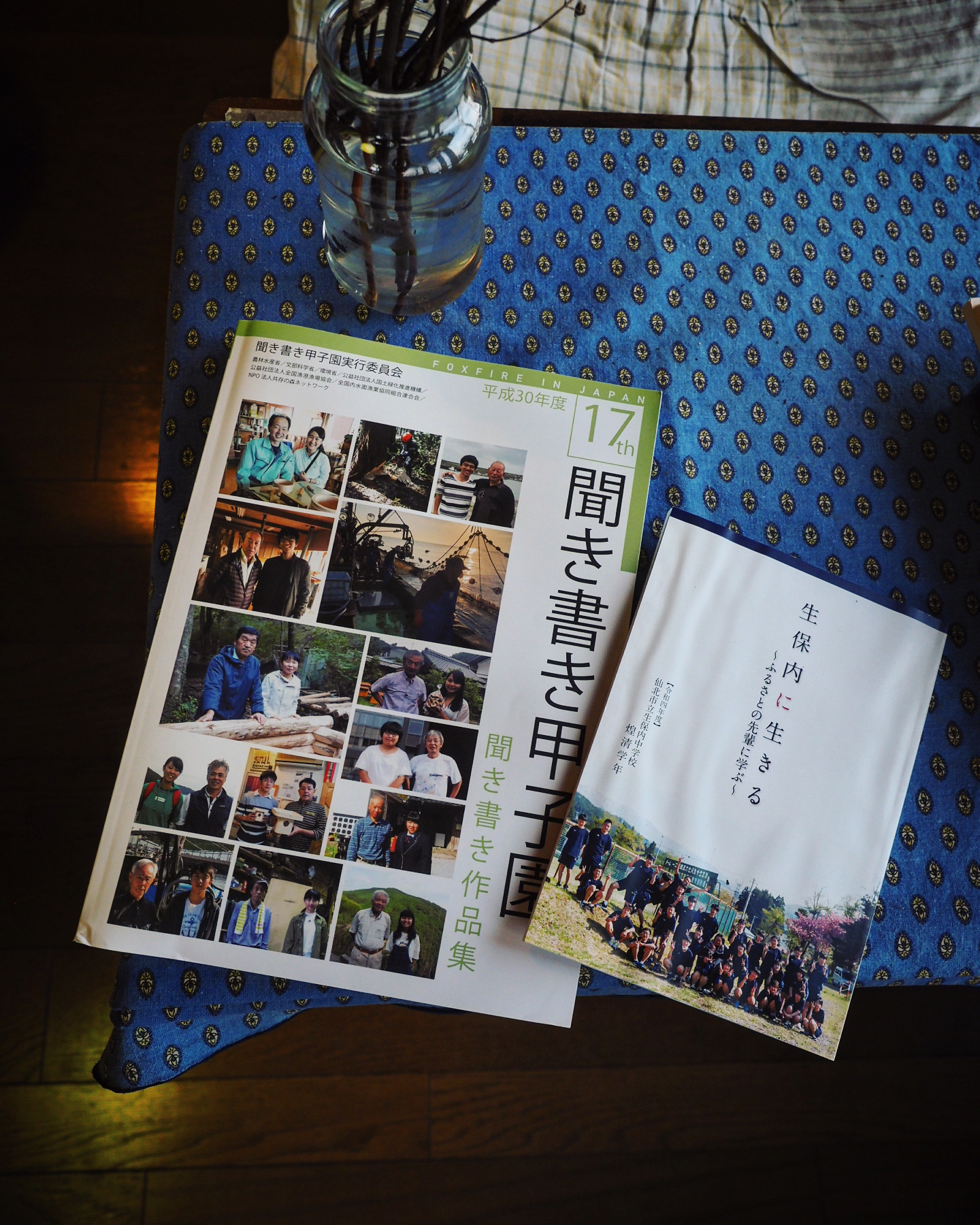

●仙北市の中学生は「聞き書き」をして卒業する

●質問の作り方

●今こそ「聞き書き」の時代

●町民の人生

後篇

●ブドウ農家

●耳の聞こえないお医者さん

●目の前の人を嘘つきにしたくない

●違和感がないと質問できない

●中学生らしい質問

●僕のほうがしゃべっている

●二人で一緒に読者に向かう

●トラウマの話

●出来上がった原稿は必ず見せます

●だから聞きたい

●町おこしには「聞き書き」を

●文章で大事なこと

●黒曜石

理科少年

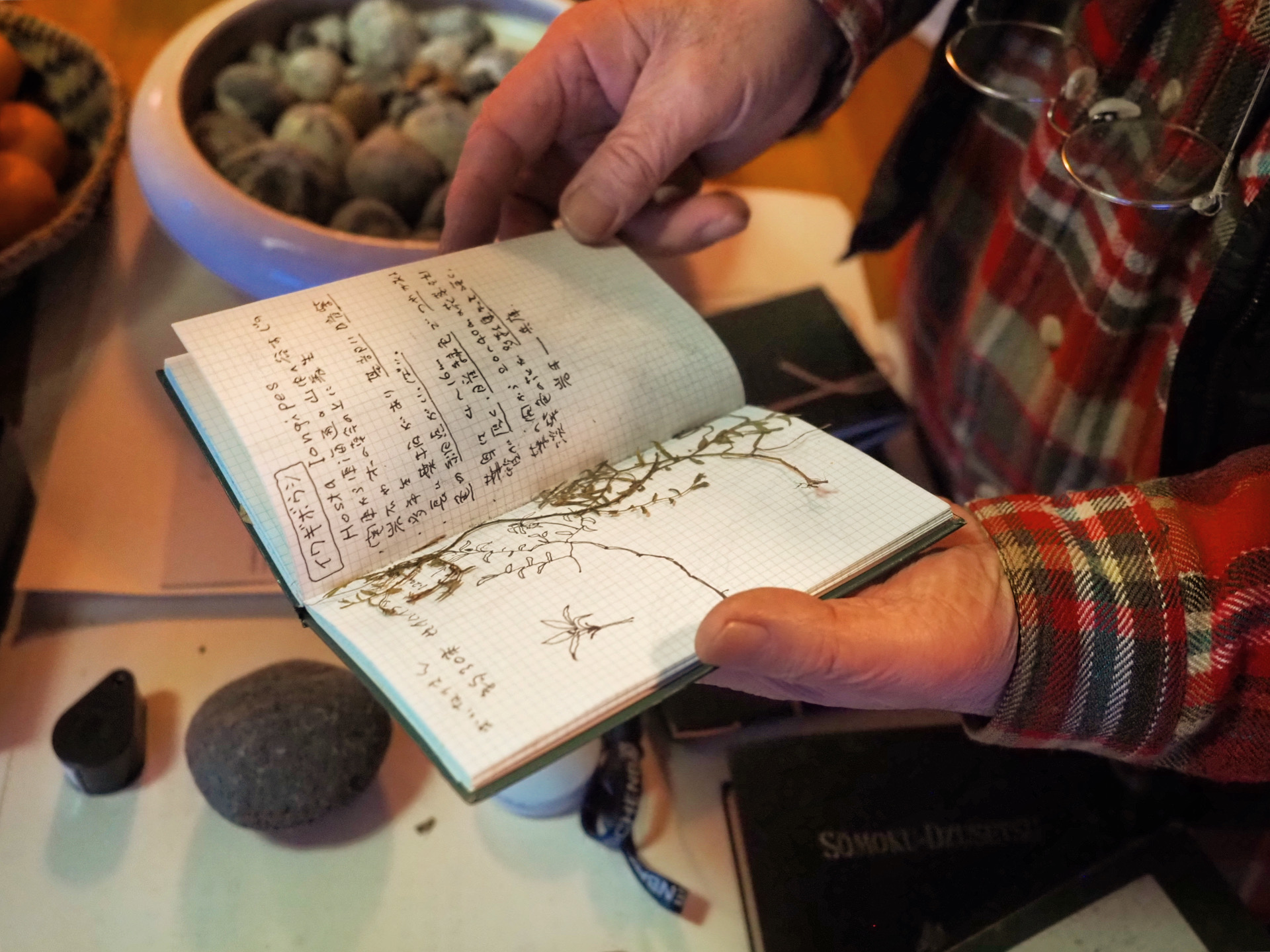

僕は、もと理科少年、今は理科中年なんだ。フィールドノートが300冊ほどあるかな。どこを見せたら面白いのかが、ちょっと分からないんだけど。クマが出る山に、毎日散歩に行く。葉っぱも取ってあるけど、ちゃんと絵も描く。これは2023年8月21日で、天然のオモト(万年青)を見つけたんだな。これは蘭を見つけた。蘭の在りかも描いてある。蘭の愛好家なら欲しがるかもしれない。これはムラサキツユクサ(紫露草)。植物は、冬芽だと見分けやすいんだよ。どこが面白いかといわれると自分でも分からない。ただ夢中になれるから。

名前を知らない植物にも出会う。名前を知るためには図を描いて、どこにぼちぼちがあって、それが痛いとか痛くないとかも書く。家に戻って図鑑を見る。そのために、この部屋には図鑑が山ほどあるんだよ。

天窓のある家

生活の拠点はいま角館です。角館のほうが、書くことに集中できる。奥さんが東京にいます。蔵書はここにあります。地下室があるんだよ。空を見るための天窓も上にくっついている。

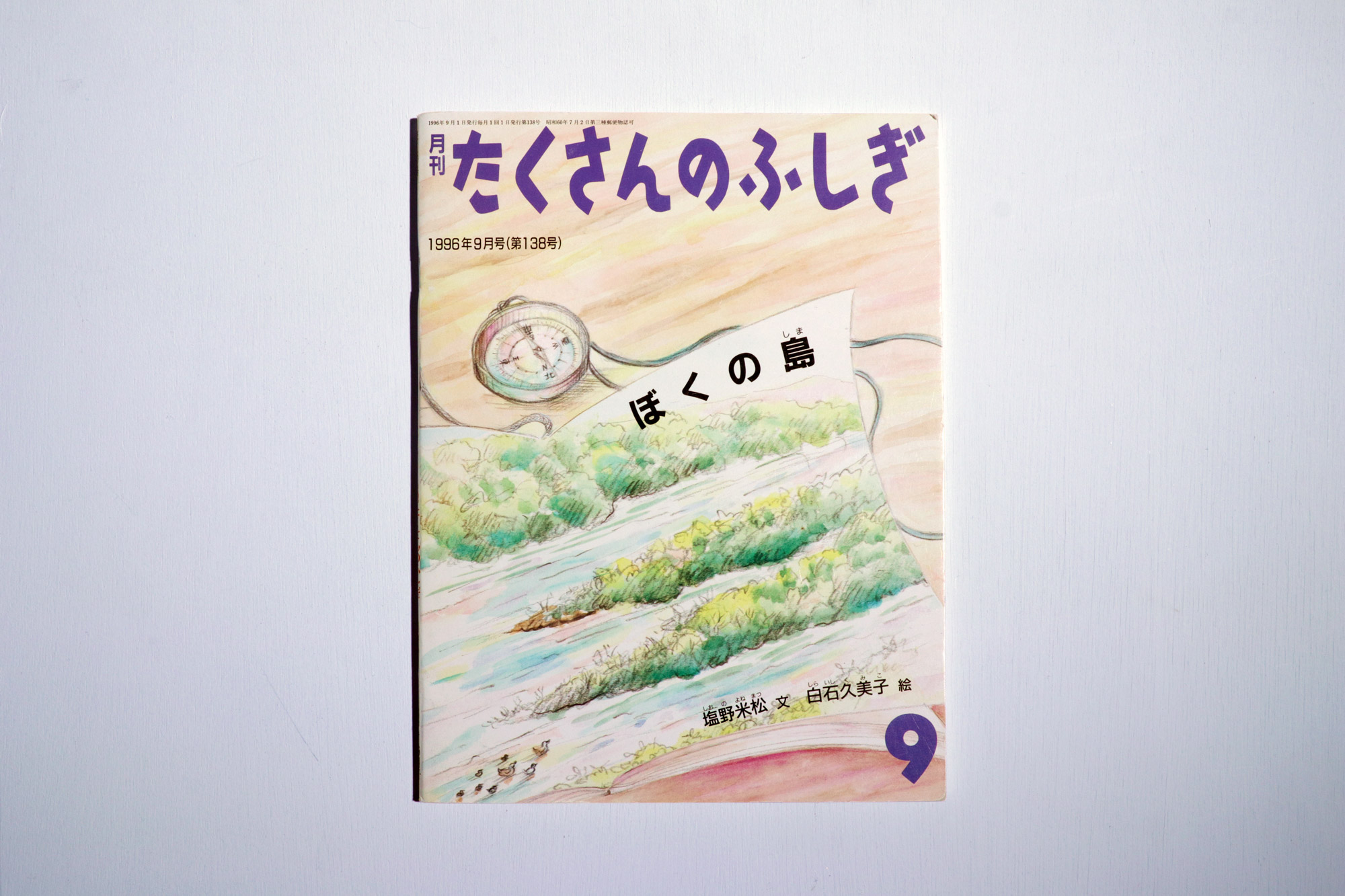

お月さまを見る部屋があって、大きい双眼鏡が置いてあります。小惑星の11987番は「YONEMATSU」という名前なんだ。僕の功績を称えて、国際天文学連合が付けてくれたの。「聞き書き」の仕事と、子どもたちのために絵本をたくさん、天文学普及の本も含め書いてきたからね。

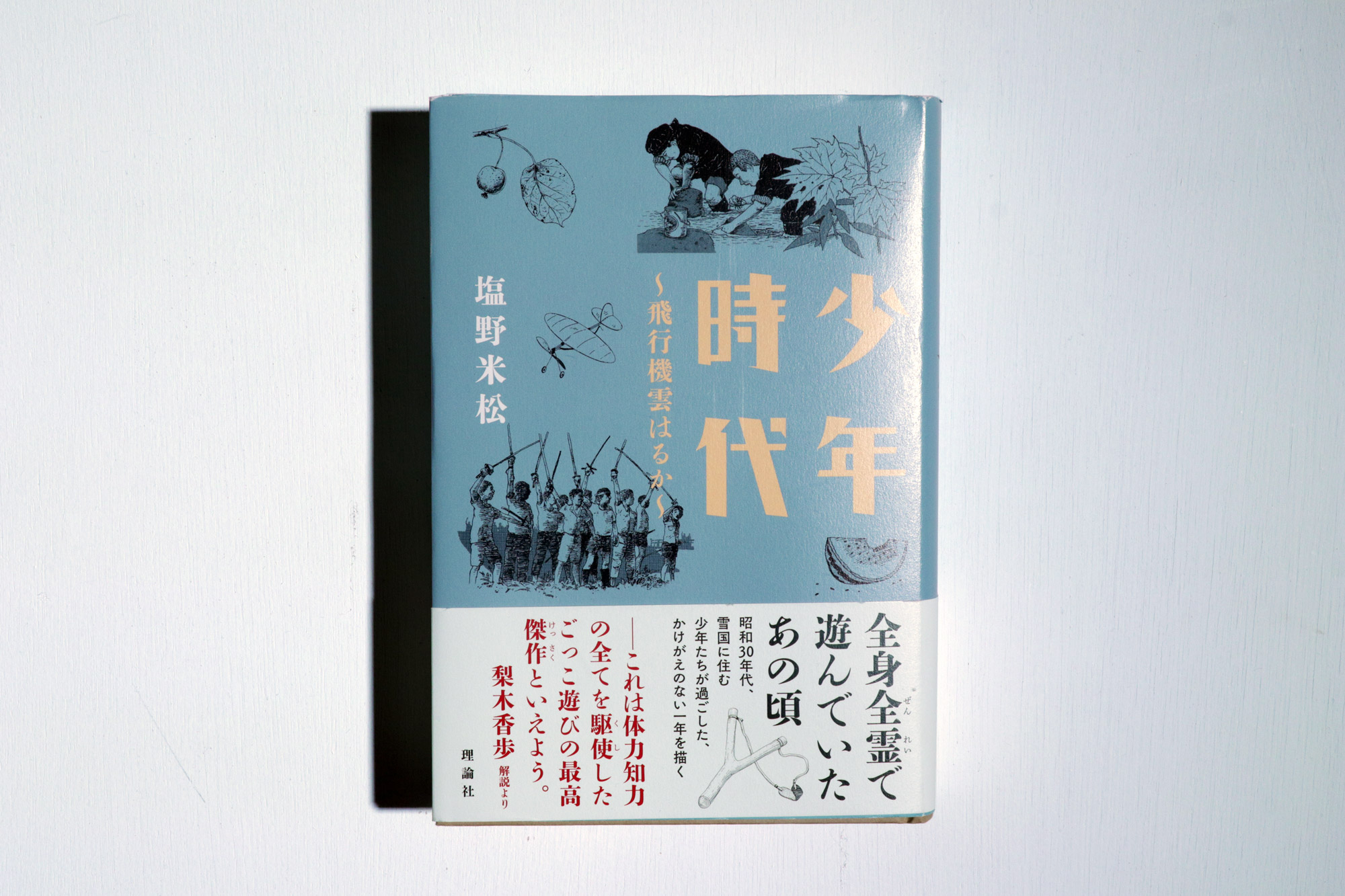

これは手作りのパチンココレクション。2022年に『少年時代』という本を理論社から出しました。小学館の雑誌「BE-PAL」に連載してまとめた『藤の木山砦の三銃士』が元になっています。本の中に、ゴム鉄砲を作る話が出てくる。お墓で決闘するんだよ。それであらためて、何の木がいいか、山へ入って探して、その年の冬は延々とパチンコを作っていたの。ゴムが劣化するんだね。切れてしまう。

気分は探検家

僕の頭の中はずっと、子どもの頃、この辺で遊んでいたままです。気分は探検家です。関野吉晴さんとも長い付き合いになります。関野さんとは、僕が42歳のときに、ペルーの星と雪の巡礼祭「コイユリーテ」を一緒に取材しました。アンデス山脈に。僕も標高5000メートルちょっとは歩けていたんだよ。

ベネズエラのオリノコ川も上った。関野さんは「グレートジャーニー」の下調べも兼ねていたかな。ヤノマミ族を探しに行ったんだけれど、行く先々の集落が病気の流行で空っぽなの。

大阪の毎日放送の40周年記念の特別番組でした。東京だとTBSだね。時空工房という制作会社の社長さんが知り合いで、「あの企画をコンペに出してもいいか」って。企画がそのまま通り、1991年に「地球ふしぎ体験紀行 新ビーグル号探検記」という番組になって、僕は総監修だった。ダーウィンの帆船ビーグル号による航海を160年後に追体験するというテーマでした。

1本目は中沢新一さんにご登場いただきアマゾンの密林でダーウィンの軌跡を辿りました。その次は関野さんと3本。それから椎名誠さんと2本、パタゴニア辺り。ガラパゴスは中村征夫さんにお願いして。征夫さんとはもう1本、グレートバリアリーフの人食いザメを。彼を水中の檻に入れて吊るして、それにサメが襲いかかってくるところを撮る。すごいんだよ。ガーンとぶつかってきて、檻なんか壊れそうになるわけ。最後にナミビアのナビブ砂漠とボツワナのカラハリ砂漠を僕がやってというぜいたくな番組だった。

18歳で角館を出る

18歳で角館を出て、東京理科大学で化学を専攻しました。でも1年もたたないうちに、作家になることにした。作家になるか、映画監督になるか、どちらかって。どこで間違ったんだっけ。とにかく1年留年して、それで塾の先生をやっていれば暮らすのには困らない。

25歳のとき結婚するために、就職したんだよ。手塚治虫さんの虫プロ商事に。それで、お嫁さんのお母さんに、くださいっていえました。もらっちゃえば辞めてもいいやと思って。

当時「ガロ」と「COM」というマンガ家になるための登竜門となる雑誌が人気で、「ガロ」は白土三平さんたちがやって「COM」は手塚さん。そこに編集者として20カ月勤めました。

手塚プロダクションと虫プロダクションと虫プロ商事と3つあって、手塚プロダクションは、手塚さんのマンガを制作するための会社。20人くらいアシスタントがいて交代制で一昼夜働きっぱなしだった。虫プロダクションはアニメーションを作る会社で、虫プロ商事が著作権の管理と本の編集をします。

虫プロ商事と二月社

虫プロ商事でマンガ編集者として雇ってくれたのは、『宇宙戦艦ヤマト』のプロデューサーの西崎義展という方でした。僕をプロデューサーにしたかったらしいけど、会社が倒産しかけて、それを整理して立て直す手配をして、希望者は再雇用され、僕は辞めたの。

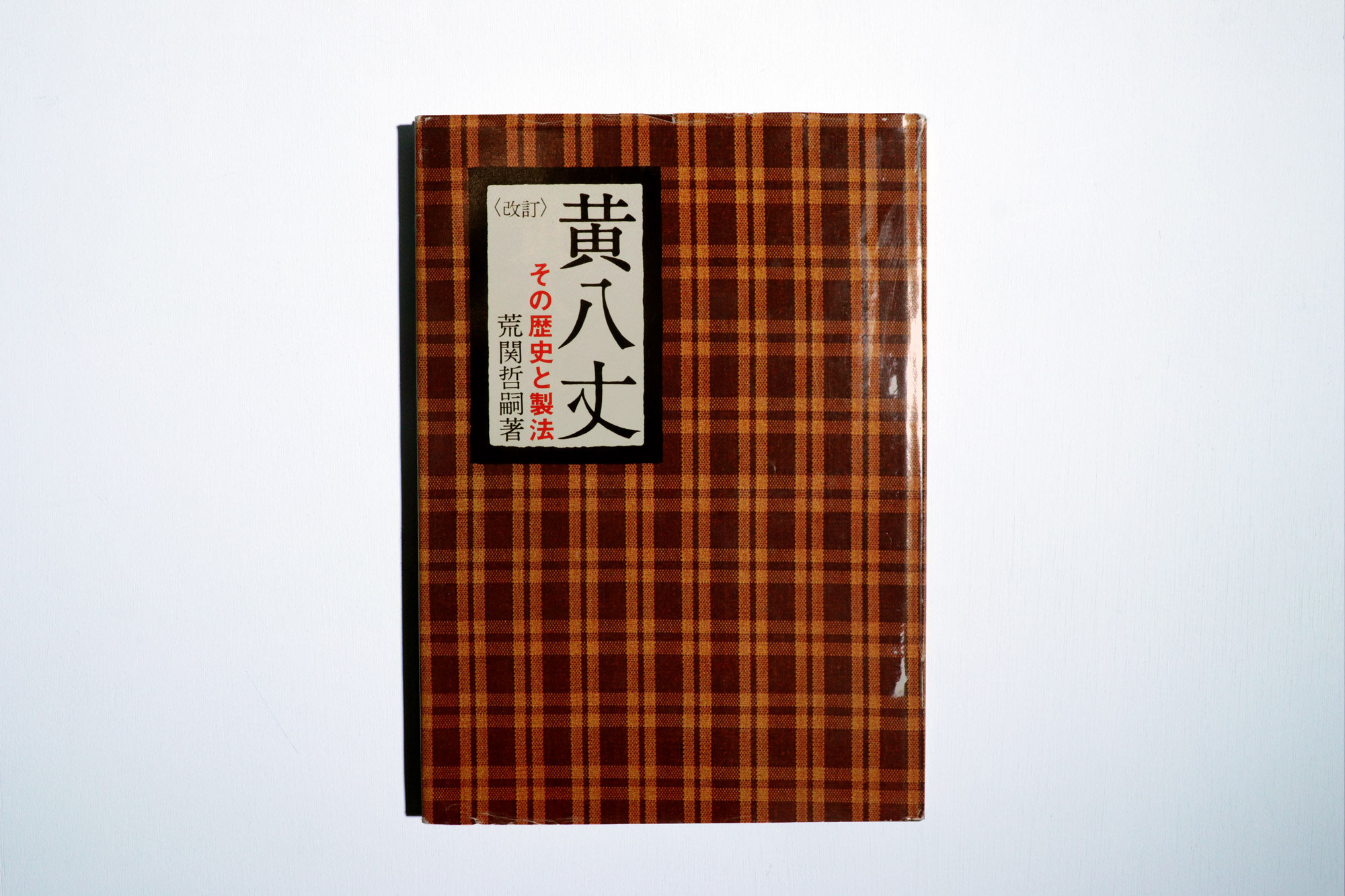

その後二月社という自分の出版社を作って、『黄八丈 その歴史と製法』という本を出しました。

アホウドリのいる鳥島に渡りたかった。渡るためには八丈島か青ヶ島で待機して、鳥島のほうに行く漁師に船に乗せてもらうしかなかった。滞在しながら島の歴史の本を読み漁っているうちに、絹織物の黄八丈に出会いました。山下めゆさんという黄八丈の作家や、荒関哲嗣さんという研究者がいて、その人たちの本を作りたいと思った。

僕は作家になる予定で、虫プロを辞めて出版社を作って、八丈島に渡って本を作って売って、次の本を作るはずだった。完売したんだから。でも、お金が残らなかった。なぜかというと、売ったお金で暮らしていたんだね。

ラ・テ欄と絵本

自分の出版社を作ったけれど生活できなかったので、友人が心配してくれて、仕事を探してきてくれたの。新聞のラ・テ欄ってあるじゃない。ラジオ・テレビの番組表があって、その下にあるドラマとかドキュメンタリーの紹介欄のこと。それを配信していたのは、日本中で東京ニュース通信社という1社だけでした。そこで原稿を書く人として、僕と志茂田景樹さん、草間洋一さんという3人が雇われていた。会社に行くと、テレビ局の番宣用のシナリオと写真が机に積まれているわけ。3人でジャンケンして、俺はきょうNHK、じゃあ僕がTBS、というふうに15字10行で要約をして、新聞社に送る。それが文章修行にもなったんだね。

お給料はよかった。1時間か2時間書くと、それなりに。それが終わるとゴールデン街に行けばよかった。その頃一日の半分が暇なので、友人と会社を作り、絵本の仕事を請けるようになりました。

僕の名前を出した最初の本は恐竜の図鑑です。当時あった朝日ソノラマという出版社から。昔ばなしの絵本も20冊くらい作りました。テレビでやっている「日本昔ばなし」をひと月に2冊絵本に仕上げる。絵はアニメのフィルムが届くんだよ。それと組み合わせるお話は僕が作る。表紙も本文も自分でデザインをした。それは大阪に本社があるひかりのくにという出版社から。幾らもらえたっけ、50万円とか。会社に半分渡して、僕は25万円。ピンクレディーの絵本も作ったんだよ。木下サーカスの絵本とか、捕鯨基地の絵本とか。生活には困らなくなって、20代で埼玉に家を買えた。

アウトドア雑誌「BE-PAL」

「BE-PAL」というアウトドア雑誌、知っていますか。創刊は1981年、僕が34歳のとき。僕は、メインのライター兼ディレクターという役割。あの頃に「アンクル米松」にされちゃった。

簡単にいうと、道具を紹介する雑誌だったな。アメリカのホームセンターで売っているアウトドア用品を、日本のスポーツ店でも扱うようになって、とても高価だった。L.L.Beanとか流行ったよね。

アウトドアがライフスタイルの一つとして提案されはじめた頃です。当初は『森の生活』のソローのような男が、山小屋の横で焚き火をしている姿を思い浮かべていたのに、キャンプが大好きなお父さん像になって、ファミリーをターゲットにしたら部数が伸びた。難しい選択だった。

僕らがColemanとかに仕入れに行くと、アメリカの空港の雑誌売り場に、アウトドア雑誌がたくさん置いてあった。付録がすごくよくて。そのやり方を、今も「BE-PAL」はやっているんだね。

僕と野田知佑さんと田渕義雄さんが「BE-PAL」創刊当時のメンバーです。それで、小学館に「サライ」という雑誌もできて、「サライ」はもう少し原稿料を上げられるからって。作家のシェルパ斉藤君が「BE-PAL」に来たのはずっと後。一人で揚子江を下るとか、ネパールを自転車で走るとか。彼は今もいるよね。

雑誌のディレクターは大事にされていました。お金もあった時代だし、生意気も言っていた。しばらくイギリスに行ってくるので、フィルムを50本用意しておいてください、とか。カメラは自分のものをフルセット背負ってね。

「聞き書き」のはじまり

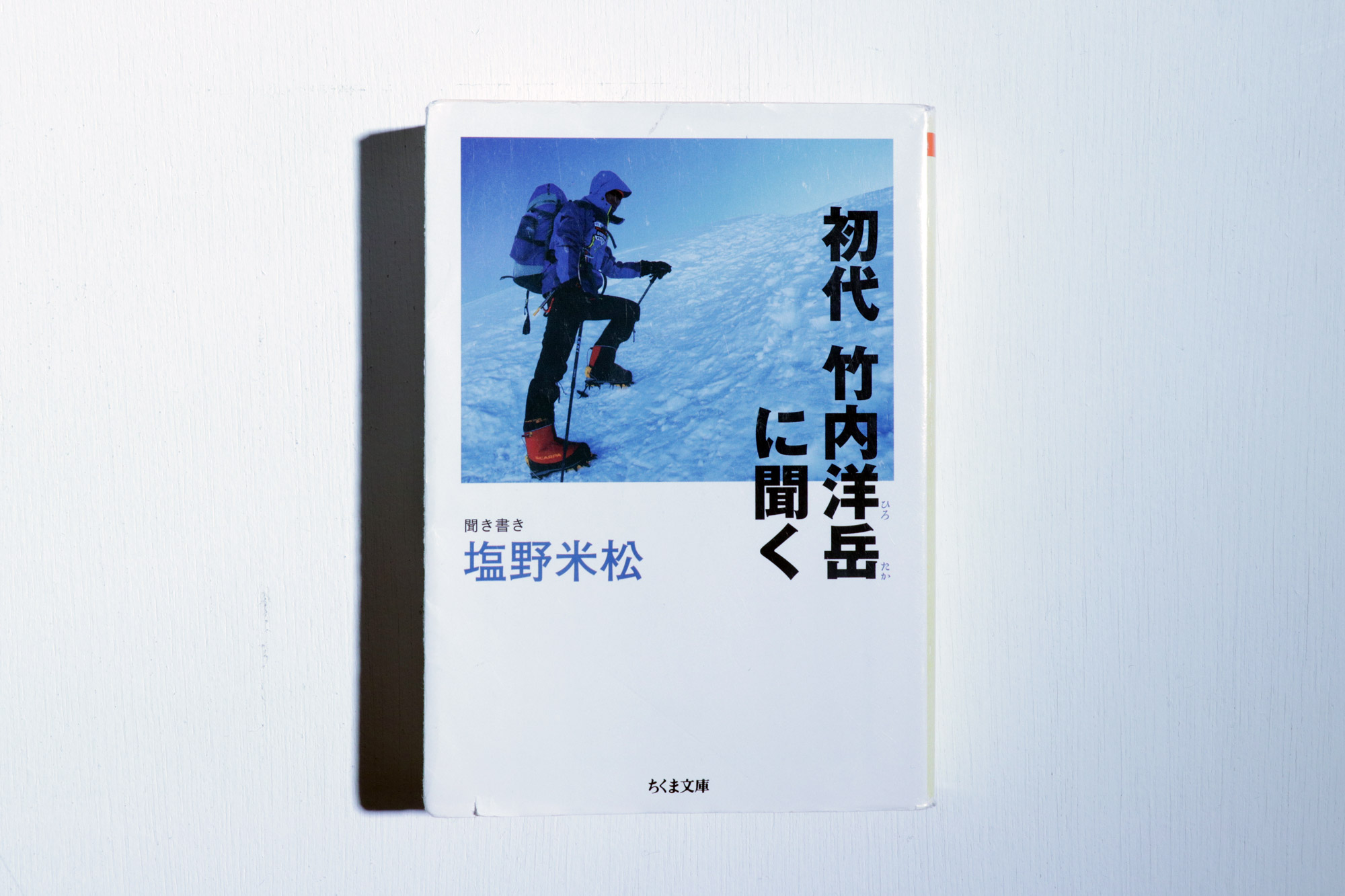

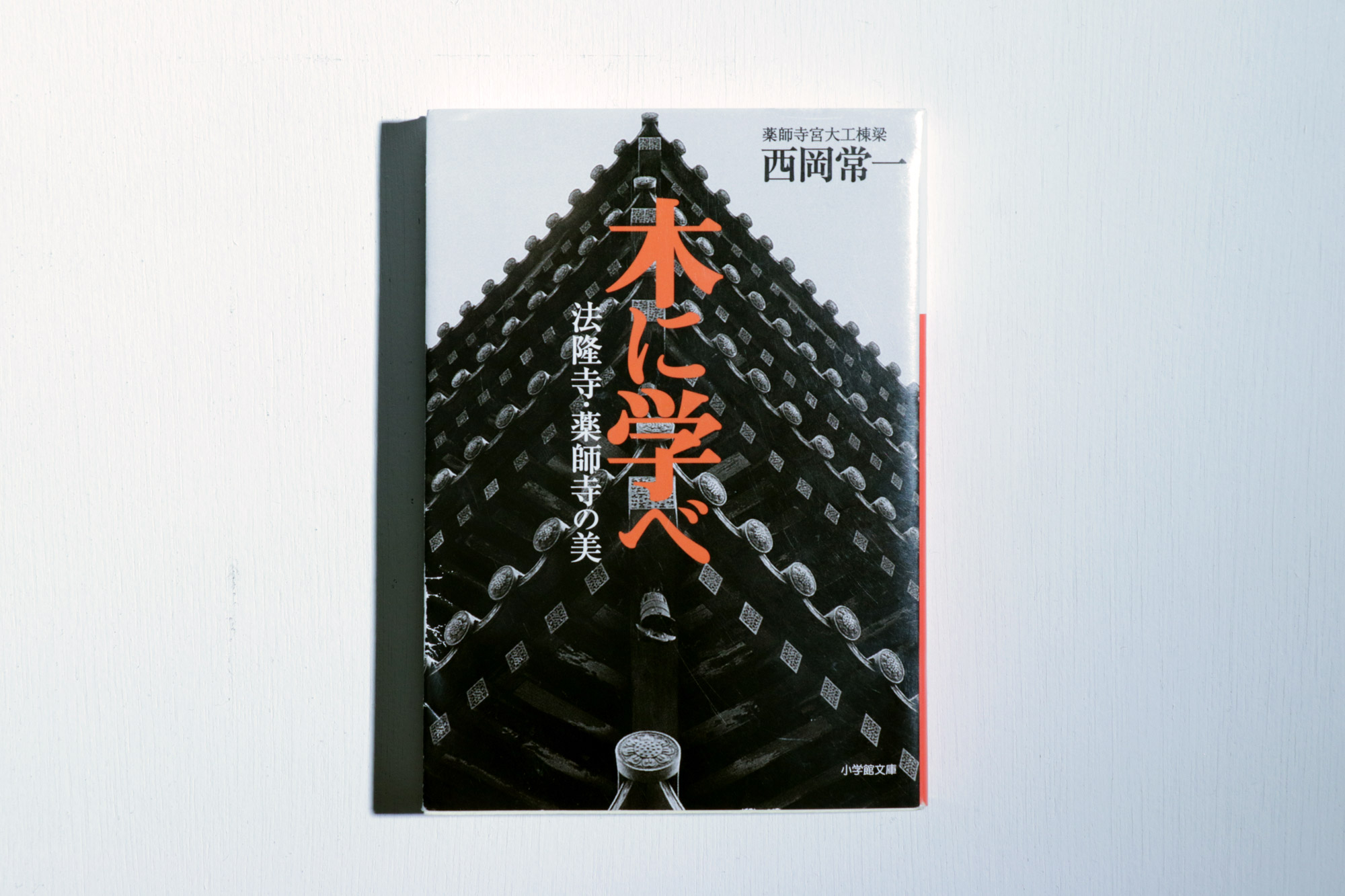

僕がはじめて「聞き書き」をしたのは、法隆寺の棟梁、西岡常一さんです。1985年の4月から始まった「BE-PAL」の連載の取材がきっかけです。西岡棟梁を訪ねて薬師寺に行きました。通されたのは、写経道場の裏手にあった「普請奉行所」という看板がかかっているプレハブの建物。2階に上がると、応接セットと、奥に設計台が付いた机が4つ並んでいる。

「西岡棟梁いますか」といったら、立ち上がったおじいさんがいた。僕が思っていたよりも随分若い。当時76歳だったと思うけど。作務衣を着て雪駄を履いて、その後もずっとそうでしたが、片手に曲尺を持って、もう片方にノートを持って。そのノートを見せてもらうと、几帳面に書いてあるという方でした。

「宮大工さんと家の大工さんとどこが違うんですか」と聞いたら、「同じです」と。「木を使って建物を造るんですから同じです。ただ、わしらの建物に住むのは神様と仏様で、皆さんの建物には人が住む」。

「中に入ったらどこか心が落ち着いて、手を合わせたくなるような建物を造るのが、自分たちの仕事。そのためには、大きな木でゆったりと安心感を与えるような建物を造らなきゃいけない。そうすると、大きな木というのは釘が利かない。なので、木のクセだけで組まなきゃあきまへん。それから、1000年とか1500年のヒノキを使います。1000年の木使うたら、1000年は持たな、大工の名折れです」というような話をされた。

話を聞きながら、記事の形はもう頭に浮かぶけれども、僕の役目は何なのだろうと考えました。僕は読者に向かって、西岡棟梁が話した言葉を解釈して、分かりやすく質問を積み重ねて伝える役目なんだろうか。ということは、俺は大工でもないし、材木屋でもない。僕が持っているのは鉛筆くらいのもの。

となると、知識だけで作業している僕はお猪口一杯くらいの大きさしかないんじゃないか。西岡棟梁は海だ。海の水をお猪口で汲んで、こうでしたよというのはあんまりじゃないか。最初に10分話しただけで、読者に、もう丸ごと伝えたい。なので、丸ごと伝わる方法を使おうと思って、聞き書きを始めました。

おしゃべりのニュアンス

その頃はまだパソコンがないの。ワープロもない。あるのは、テープレコーダーとコピー機でした。人は60分しゃべると400字詰め原稿用紙で60枚しゃべる。だから、2時間聞くと120枚。

大事な言葉は頭に入っていて、西岡棟梁だと「1000年の木使うたら、1000年は持たなあきまへんで」くらいのことは書ける。ただ、全て正しく使って、民俗学的にも一次資料として残せるものを作ろうと思ったら、やっぱり一字一句を起こさなければいけない。それが難しい。

西岡棟梁に「1000年の木は1000年持つように使わなければいけない」と教わった、とノートに書くよね。だけど、「あきまへんで」が持っているニュアンスはとても重要なのよ。意味を汲み取りながらそのまま全てを文字に起こすって、なかなか頭がいうことを聞かない。

高校生たちがインタビューに行くと、「第二次世界大戦に連れていかれました」と書いてあるの。「第二次世界大戦なんていってない。大東亜戦争といってなかったか。もしくは、満州事変っていってなかったか」というと、「そうでした」って。

「聞き書き甲子園」

「聞き書き甲子園」は毎年夏に日本中から応募がきます。手を挙げた高校生78人と夏休みに3泊4日の「聞き書き」の授業を東京で行いました。みんな地元に帰って、森、川、海の名人にインタビューをしに一人で行って、原稿をまとめます。23回終わったところです。毎年、厚い冊子が出来上がります。

「ようこそ先輩」

『角館に生きる』という聞き書き集を作ったことがあります。角館の町長から町勢要覧を作りたいとお話がありました。普通は、面積が幾つで、山林が何%で、大きな100人以上の工場が幾つあるというようなものが、町勢要覧です。町勢要覧は何が目的ですかと聞いたら、角館がどういう所かを知ってもらうために配る資料だという。だったら、角館はこんな人が住んでいる場所ですというような人を20人か30人選んでくれたら、僕がその人たちの聞き書きをして、齋藤亮一君というカメラマンにその人の表情と仕事場の道具を撮ってもらいたいですと。実現したんですよ。とても面白かった。

2006年だったかな、NHKの「課外授業 ようこそ先輩」という番組では、僕の後輩の小学校5年生に授業をしました。校長先生が、人に会ってお話を聞いて、それを理解しようと努力することは、人間教育の素晴らしい授業だとおっしゃって。その校長先生は次の年に中学の校長先生になったの。秋田県が補助金を出してくれることになり、中学生が町の人たちに話を聞きに行くという授業を始めたんです。

仙北市の中学生は「聞き書き」をして卒業する

聞きたい質問をたくさんリストアップしてください。高校生にはそういいます。中学生にも。ちょうど田沢湖町の生保内中学校の3年生が終わったところなの。

仙北市の中学生は聞き書きをして卒業します。角館で10年やりました。田沢湖町、角館町、西木村が合併して仙北市になったので、角館中学校だけではなくて、公平に仙北市のすべての学校に行くことになりました。神代中学校で3年、西明寺中学校で3年、生保内中学校で3年、これで19年。今年から、間もなく廃校になるだろう桧木内中学校で授業します。そこの子どもたちとやると、約束した中学校、全部とやったことになる。

質問の作り方

質問の作り方をまず教えるんだよ。5人か6人のグループに100個を考えてって。お父さんとお母さんのお名前はなんですか。何座ですか、座右の銘はなんですか。好きな色は、嫌いな色は、生い立ちの話や、家族や環境の話や、職業に就いた人であれば訓練・修行の時代の話など。それから、物を作っている人であれば、素材・道具・工程の話、販売方法の話。こうやって100個作る。

取材相手は学校の先生たちと決めています。この冊子だと、喫茶ピープル、田沢湖キャンプ場、寺沢工務店、豆腐屋さん、鶴の湯。現役で物を作っている人たちの話のほうが具体的なんです。一番困るのは、町長とか、管理職の方。学校の先生も困るのよ。観念論も人生論も聞かなくていい。

実際に物を作るときどういうふうに素材を選んでいるか、この道具はおじいさんの代からのものだとか、そういう話を聞いているだけで、その人の人生観がまるで現れます、というようなことを伝えます。それで覚悟を決めて、グループで一人の人に話を聞きにいく。

レコーダーのボタンを押す係を決めて、録音の仕方まで教えます。テーブルの上に直接置くと、手元の音が全部入ってしまって、文字起こしが大変なので、必ず下にタオルをしいて。それから、ICレコーダーは自分の前ではなく、話す人の前に置くんだよ。

しゃべり言葉を文字にする作業をやったことがないと、どうやってやればいいか分からないんだよ。方言なんかは大変です。今は文字起こしのアプリがたくさんありますね。結構、正確ですが、方言は無理です。漢字もたくさん間違うけれど、基本的には大丈夫。Windowsだと僕は「Okoshiyasu2」というアプリを使います。ICレコーダーを買うと、音声編集ソフトも付いてくるよね。

今こそ「聞き書き」の時代

目の見えない人たちに、テープを聞きながらひらがなをタイプする作業をしてくれるグループがあって、文字起こしを頼んだことがあります。そうすると、全文ひらがなに、目が見える担当者が漢字を当てはめて原稿にしてくれました。

昔、プロのテープ起こし屋さんは、ミシンのように足元に踏み台が付いていたの。その踏み台がテープとつながっている。右足で踏むとスタート、左足だとストップ。自動車と一緒。5秒戻って、10秒戻って、再スタートができるので、ヘッドフォンをつけて、手はキーボードの上に置いたまま作業ができる。

ペダルの代わりに今はキーボードの中で矢印をクリックして止める。昔はそれがなかったので、文字起こしされた原稿の「ここは使える」部分を、切って貼って作っていった。実際、紙を切って貼って作っていくということ。

今日僕が話しているように、話って飛ぶのよ。起こした原稿の全文をコピーして、大事な部分をハサミで切って、並び替えていた。するとワープロが出てきて、パソコンになったらもっと楽になった。パソコンにテキストがデータで入っているので、カットしてペーストすれば作業ができる。今こそ、聞き書きの時代なんです。

町民の人生

どんな人が住んでいるかが分かれば町が分かるというので、日本各地の都市や町が手を挙げて、僕を呼びに来るのよ。その一環で岩手県の紫波町が、図書館というのは本を貸す所であるけれども、資料を集めて、自分たちで作り集めるということも仕事だろうというので、希望者に聞き書きの授業をして、実習をして、添削をしてというのを、今3年目かな。

基本的には、話す人が問題なのではなく、どんな人が話に聞くかで変わってきます。やっている作業は国語のような、社会のような。職業によっては理科のような。3回か4回の授業で、それから、町で候補にあげてくれた人たちに、僕の授業を終えた人が一人ずつお話を聞きにいく。作品集をまとめて、この後もずっと作り続けていこうという講座です。それで僕自身はブドウ畑のある紫波町に通っています。

塩野米松(しおのよねまつ)さん

1947年秋田県角館町(現仙北市)生まれ。東京理科大学理学部応用化学科卒業。アウトドア雑誌の企画・構成に携わるかたわら執筆活動に入る。文芸作家として芥川賞候補4回。絵本『なつのいけ』(絵:村上康成)で2003年に日本絵本賞大賞受賞。聞き書きによる著書を多く著す。全国各地を旅しながら、失われゆく伝統文化・技術の記録に精力的に取り組んでいる。毎年約100名の高校生が森や山、海などの名人に聞き書きを行うプログラム「聞き書き甲子園」の講師を第1回から昨年度の23回まで務める。仙北市の中学校でも「聞き書き」の指導に長年尽力している。

写真(角館):石川直樹

聞き手:熊谷新子、石川直樹

写真(本の表紙):牧野心士、白田佐輔

デザイン:谷戸正樹

掲載日|2025年4月22日