プロジェクト・コモンズ!

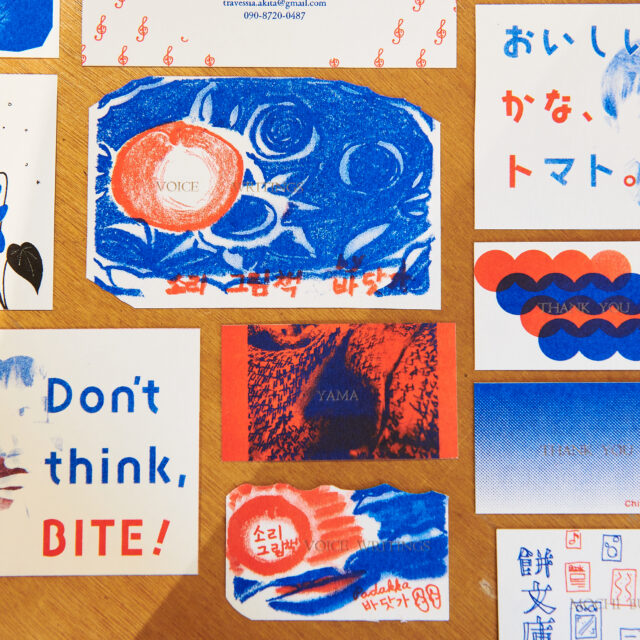

企画編|「やりたい」から始める企画の育て方 開催レポート

日時|2024年11月17日(日) 、24日(日)

秋田に暮らす人々やクリエイター、専門家が交わり多様な活動を展開するプロジェクト「PARK – いきるとつくるのにわ」。「観察する」「出会う」「育む」「残す」の4つのプログラムを通して、秋田の文化的土壌をたがやしていくことを試みます。

「育む」では今年度、どなたでもご参加いただける全4回のレクチャー・実践プログラム「プロジェクト・コモンズ!」を開催しました。

本レポートではプロジェクト・コモンズ!第2回として開催した『企画編|「やりたい」からはじめる企画の育て方』の様子をお届けします。

企画編では、講師に秋田市でまちづくりファシリテーターとして活動する平元美沙緒さんをお招きし、自分のやりたいことへ深く潜り、自分のまちで何かをすることについて考えるワークショップを2日間にわたり開催しました。

【1日目(11/17)】

平元 私は普段まちづくりファシリテーターとして、多様な人が集まり企画を考え、それを実現するという場に多く立ち会ってきました。その中で最近見えてきたことがあります、今日は企画編ということでまずは私が見えてきたヒントをシェアしていければと思っています。

まちづくりファシリテーターの仕事をしてきて、気づいたことが3つあります。一個目が、自分の住んでいる街に関わることで、その街が自分の街になっていくということです。

自分の街だと思わないとここで何をやろうかと思い浮かばないだろうし、ここに何があるのかもわからず、きっかけが掴めないと思います。2つ目は、やりたいという情熱から始めるのが一番良いということです。街のためになりそうだからやるのではなく自身の情熱から始める、「やりたいから始める」ことが実現に繋げやすいのではないかと感じています。3つ目はやってみないとわからない、やりたいと思って始めたけどやっぱり違ったと気づくのも、やはり行動を起こしてからでないとわからないということです。

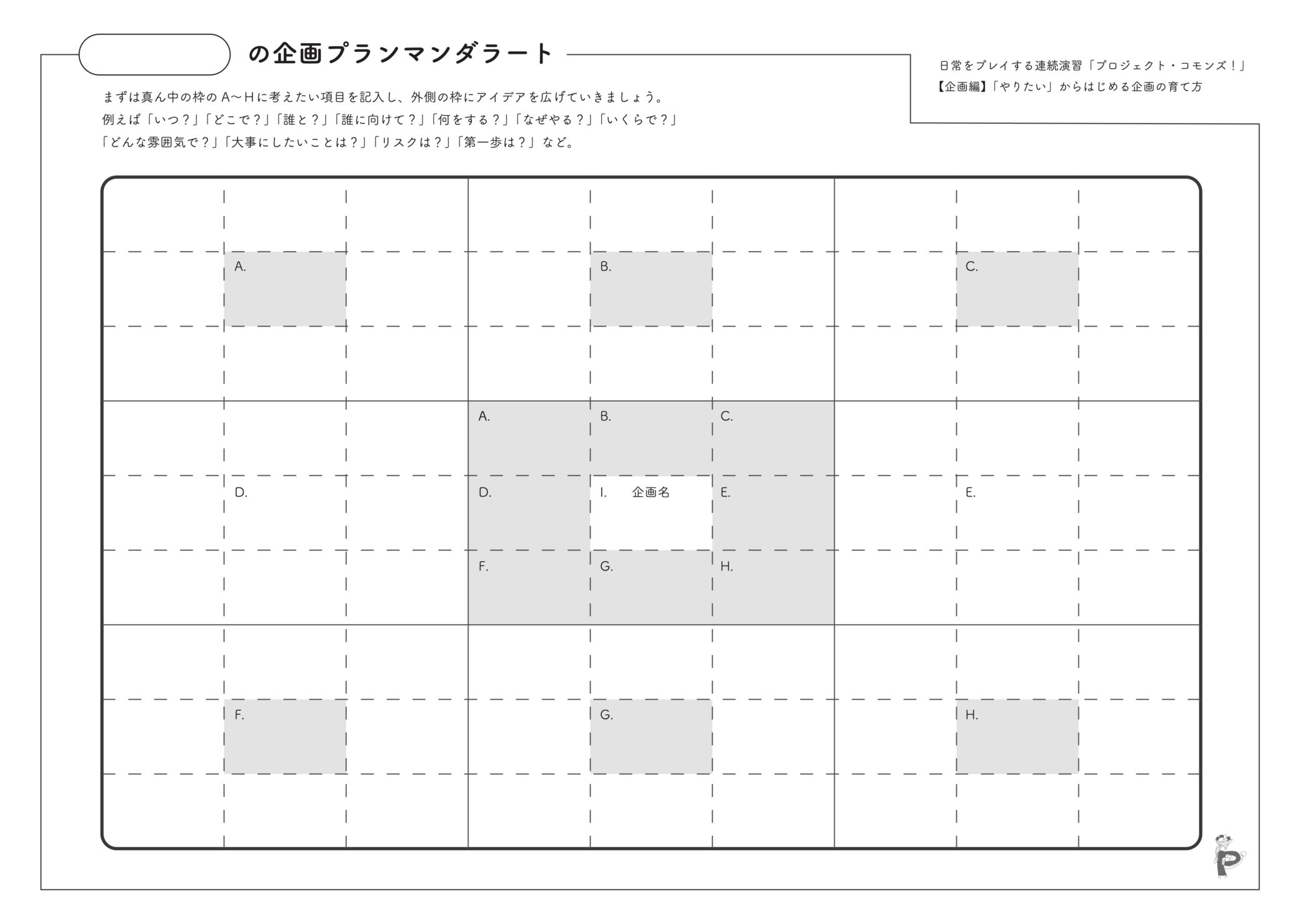

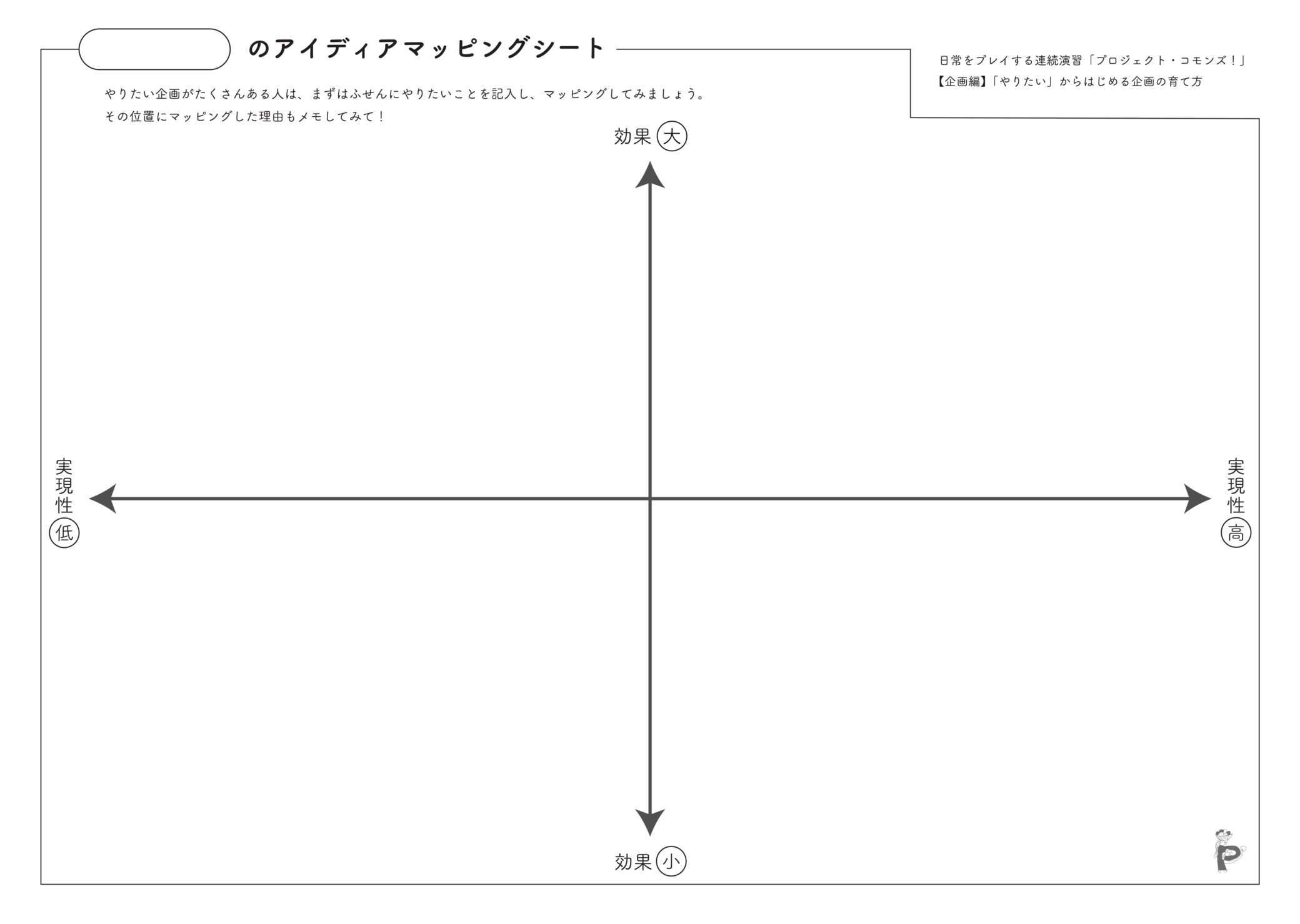

まずはやりたいことを世界に開いてみる、そうすると気づくことや新しく見えてくるものがあり、それをまた自分で考える。自分と世界を行き来して見えてくることがあるということがまちづくりファシリテーターの仕事を通して見えてきたことです。この世界と自分の往復を考えることを今日はワークシートを使いながら実践していきたいと思っています。

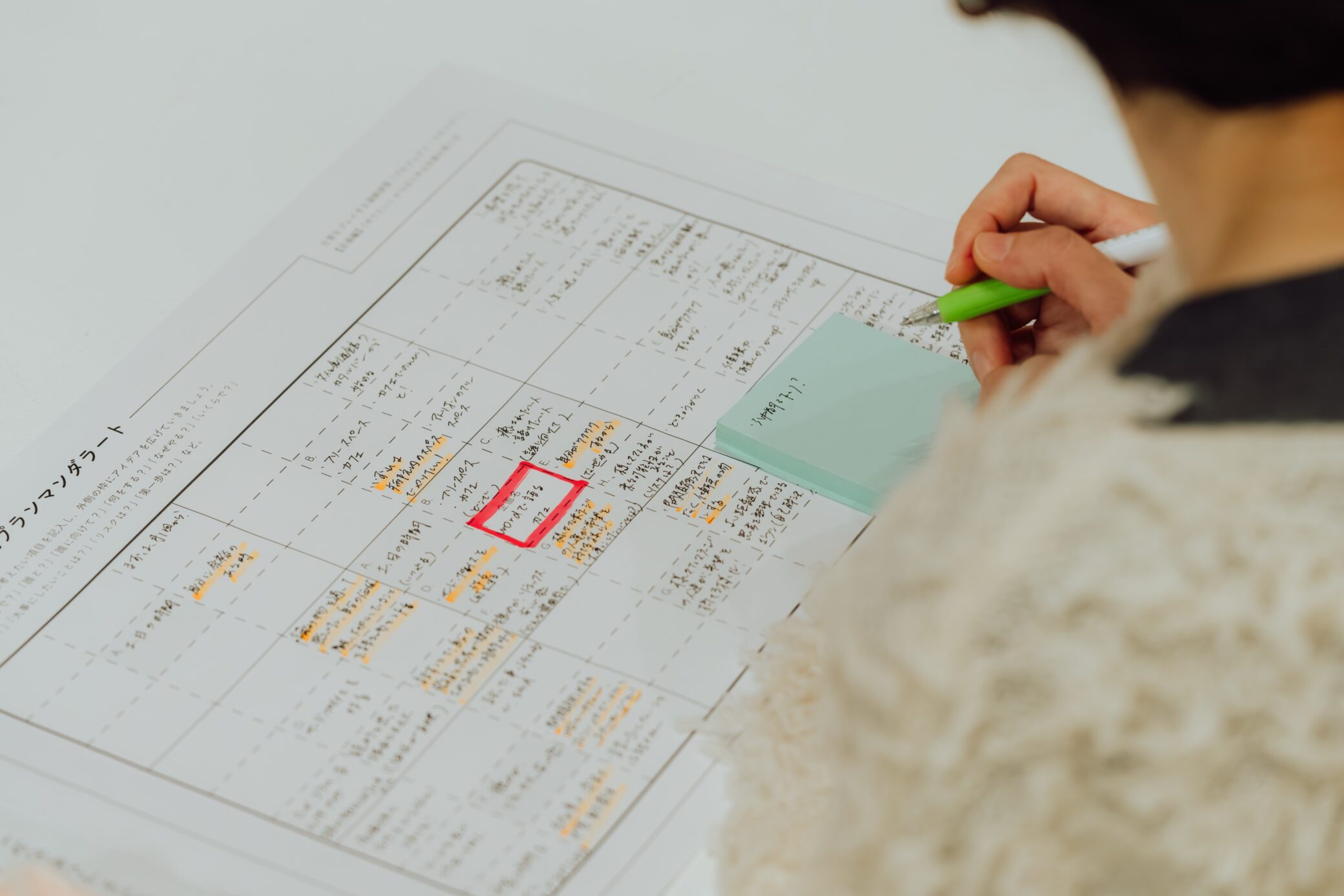

この日は5種のワークシートを使ったワークを行いました。普段はあまり深追いすることのない自身の情熱や欲望、得意なこと、苦手なことについて向き合う項目もあり、一度立ち止まって自分のやりたいことを追求する1日となりました。

後半には、実際に企画を実現した方々のお話を聞きました。ゲストには、ダンサーで、昨年よりさまざななジャンルの表現者を集ったプロジェクトを展開している加賀谷葵さん(以下:加賀谷)、文化創造館で映画についての交流会を行う映画おしゃべりカフェ秋田の代表を努めるシネマテークかめきちさん(以下:かめきち)、そして文化創造館の創造支援を担当しているスタッフを迎え、実現した企画の目的や、後押しししてくれたもの、不安に思ったことなど具体的な例を交えて企画者と支援者の目線からお話いただきました。

ー企画を始めたきっかけを教えてください。

かめきち 定年退職後時間ができ、ミルハスで開催されるコンサートの開演前にふらっと文化創造館に立ち寄ったところ、映画おしゃべりカフェのチラシを発見し、映画が元から好きだったこともあり参加してみようと思いました。初めて参加したときにものすごく楽しくて、2回目も参加した際に、最初の主催者の方にこの企画を引き継いでくれないかと言われ、3回目から私が主催で開催しました。私がやりたかったのはこれなんだと思い、続けることになりました。

加賀谷 私はやりたいことがあり企画を練っていたというよりは、秋田で何かをやろうと思ったときに、まずこの街のことを知らないといけないと思って、街へ出てみました。そこには音楽をやる人、お芝居をする人、言葉を使う人、アーティストだったり、面白い人がいっぱいいることに気づきました。そういう人とのコラボレーションや企画をしているうちにダンサーはダンスしか観に行かないし、お芝居をやる人は、お芝居しか観に行かないということに気づきました。自分の興味のあるもの以外を見る機会がないけど、こんなにいいものがあるのだからもっと色々なものを見た方が良いのにと漠然と思った時、市役所でアーティスト支援の助成金のチラシを見つけました。次の日相談に行くと「やってみたら良いのでは?」と言われ、「渦」という様々な表現活動をする人たちがコラボレーションをする企画を申請し行いました。やっていると、見に来た人たちにもっと見たいと言われ、じゃあ続けてみようと思ったことがきっかけです。

ー実践を後押ししてくれたもの、出来事はありますか。

加賀谷 市役所の方ですね。話してみたら、いろいろ助けてくれそうと思ったのが大きいです。考えすぎて始められないという時に助成金の締切が明日だというところでやってみようと思ました。

かめきち SNSをやってみたらと助言を受け始めたところ、「いつかいってみたい」、「開催日は残業をしないでいってみよう」というコメントがあり、一人でも楽しみにしてくれている人がいるなら続けようと思いました。また、2、3回やって、文化創造館のスタッフに今後の開催について相談したところ、「自分が苦しくないように、無理のないようにやるのが良いのでは?」と助言があったこと、文化創造館のようにすぐに借りられる場所があるというところかなと思っています。

ーサポートをする側として心がけているところはありますか。

スタッフ 「こういうことをやってみたい」という話を聞くと自分も楽しくなってきて、もっとこうしても良いかもと言いたくなってくる部分もあるのですが、それをしてしまうと自分の企画になってしまうので内容に関することは言わないようにしています。その人がやりたいことをシンプルにやれるように話を聞くことは大切にしています。また、見ていて本当に楽しくやっているなという人と、少し無理をしているのではないかなという人がいて、様子を見て声をかけています。

ー実現を阻んだものとその乗り越え方を教えてください。

加賀谷 企画を実現するときはいつも怖いです。自分一人の企画なら失敗してもいいやと思えるけど、人を巻き込む企画の場合、その人の人生に踏み込んでいるような気もして、責任を感じる恐怖があります。でもそんなことを考えると何もできなくなってしまうのでそれをなんとかするマインドはいつになっても難しいです。

かめきち あまり感じませんでした。気軽な気持ちでやっていることと、参加者との距離感を大事にしているということもポイントだったのかもしれません。

ーやりたいことを実現するためのコツを教えてください。

加賀谷 考えすぎてしまうところがあるけど自分はそれをやらないと進められないので、まずは自分が動き出すための一歩は深く考え、それから人に共有するようにしています。

かめきち 自分が楽しむことが一番。でも独りよがりだと人が来なくなると思うので、参加者の反応を見ながら自身の目的の意識と参加者とのバランスが大事だなと思っています。

ーサポートする側として感じた企画を実現するコツを教えてください。

スタッフ 無理をしない、自分のやれる規模感でやることだと思います。継続できることは素晴らしいですが、辞めるという選択肢があることも大事だと思っています。辞めることで、別のやりたいことが見えてきたり、逆に情熱が再び湧いてきたりすることもあるのではと考えています。

始めることも辞めることもサクサクできるのが活動をやっていくコツかなと思っています。

質疑応答

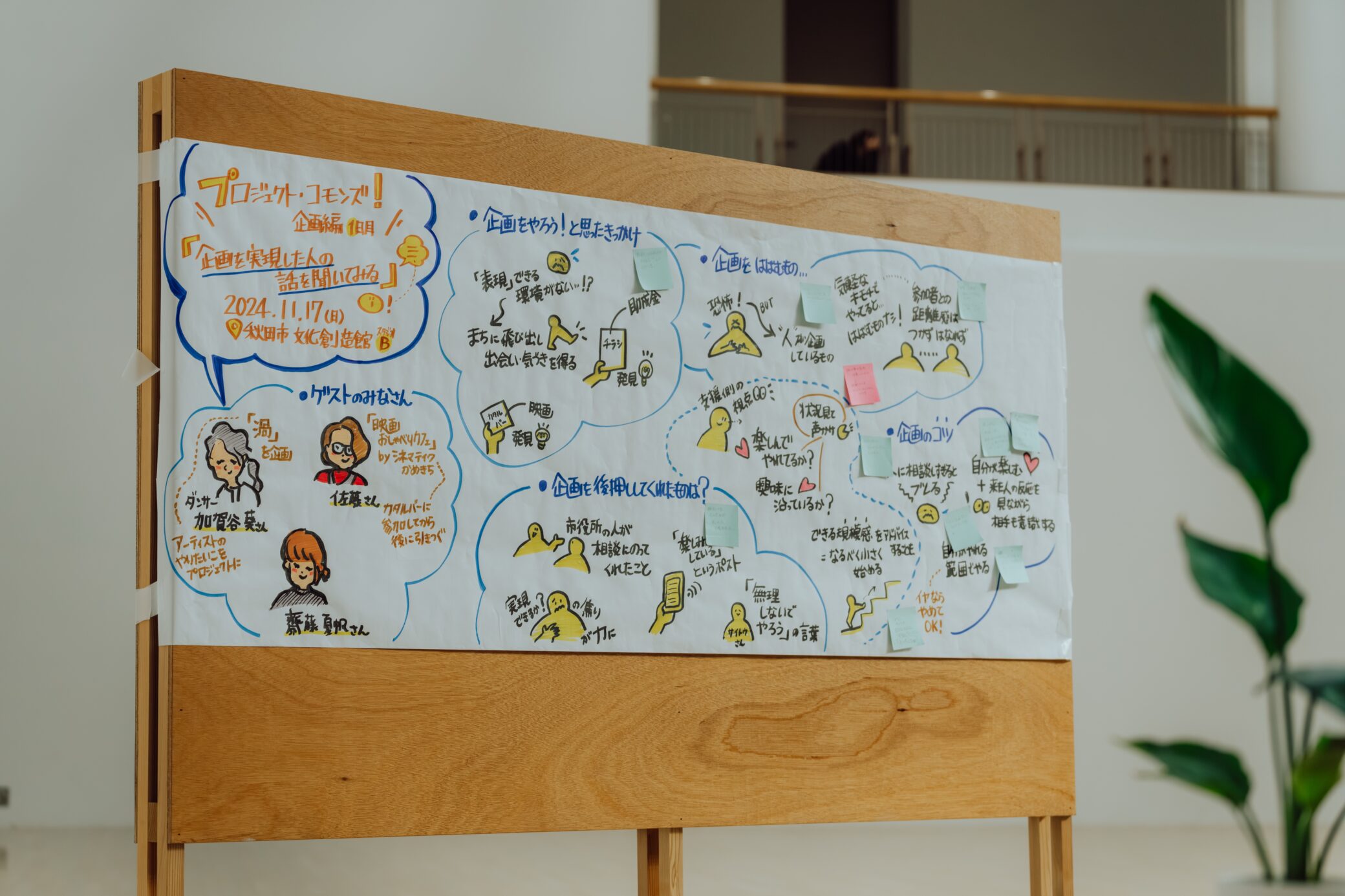

平元さんのグラフィック・レコーディングをもとに、参加者からの質問を集め、ゲストの方々にお答えいただきました。

質問 無理しないでやることはいいことだと思うけどどこかでは無理をしないと実現することは難しいのではないかと感じています。

スタッフ 辛いけど楽しいという瞬間がある気がしていて、やったことがないから辛い、自分に合ってないから辛い、辛いの種類にはいろいろあると思うのです。その辛い部分を分解して対処しやってみるという方法もあるのではないかなと思います。

質問 運営資金について教えてください。

かめきち 私の企画は自分の楽しみとしてやっている部分も大きいので、お金は施設を借りるお金と文房具代など合わせて1000円以内でやるようにしています。規模によっても全く違いますよね。

加賀谷 いつも葛藤があります。スタッフやアーティストにはお金を払うという形式でやっています。

スタッフ 小さく始めたけれど、事業が拡大するとどこかではお金が必要というフェーズに入ってきます。自分たちの持ち出しだったり、カンパだったり、補助金などを勧めることもありますが、例えば補助金を申請するのも大変なので、やってみてやっぱり小さい規模感に戻るということもあります。必ずしもお金を得ることが活動を続けることにつながるわけではないと思っています。

1日目はワークシートを使いながら自身の情熱と向き合い、そしてすでに企画を実現させている方々のお話を聞くことで、自身の企画へ新たに向き合っていく姿が見受けられました。

【2日目(11/24)】

2日目は平元さんより、今日は1日目よりさらに深く潜り自身のやりたい企画と向き合うワークをするという説明から始まりました。前半では、1日目の自己探究を目的としたシートに加え、実際の企画の計画を立てていくシートも配られ、参加者各々のペースでシートを埋めていきます。

後半では、やってみたい企画のプレゼンテーションをグループで行い、その企画が実現したとき、街にどのような変化が訪れるかを想像しながらコメントを送り合いました。

今回の演習「企画編」では、企画を育てていくために必要な自身の興味関心を見つめ直す自己探究から、実際にそれを実現したときどのように街が変化していくかまでを「やりたいこと」を抱える参加者それぞれが共に想像していく2日間となりました。

Profile

平元美沙緒(まちづくりファシリテーター)

1983年、徳島県徳島市生まれ。高知・奈良で文化財建造物や伝統的町並みを通したまちづくりを学んだ後、2008年結婚を機に秋田に移住。教育委員会勤務等を経て、2015年よりまちづくりファシリテーターとして秋田県内のまちづくりワークショップのファシリテーター、グラフィック・レコーダーに従事。

講師|平元美沙緒(まちづくりファシリテーター)

記録写真|伊藤靖史(Creative Peg Works)

編集|武田彩莉(PARK – いきるとつくるのにわ プログラム・コーディネーター)

▶︎日常をプレイする連続演習「プロジェクト・コモンズ!」についてはこちら

▶︎「PARK – いきるとつくるのにわ」についてはこちら