プロジェクト・コモンズ!

観察編|Local Book Shelf™️をつくろう 開催レポート

日時|2024年10月12日(土) 、13日(日)

秋田に暮らす人々やクリエイター、専門家が交わり多様な活動を展開するプロジェクト「PARK – いきるとつくるのにわ」。「観察する」「出会う」「育む」「残す」の4つのプログラムを通して、秋田の文化的土壌をたがやしていくことを試みます。

「育む」では今年度、どなたでもご参加いただける全4回のレクチャー・実践プログラム「プロジェクト・コモンズ!」を開催しました。

本レポートではプロジェクト・コモンズ!第一回として開催した「観察編|Local Book Shelf™️をつくろう」の様子をお届けします。

観察編では、講師に編集者の影山裕樹さんをお招きし、日常や秋田での暮らしの中の観察を通して一冊のzineを作るワークショップを2日間にわたり開催しました。

【1日目(10/12)】

今回会場となったのは文化創造館から川沿いに歩き約20分、秋田市保戸野に居を構える、カフェ、ホステル、コワーキングスペースが一体となった複合拠点「Atle DELTA(アトレデルタ)」です。

会場へ向かい、まずはAtle DELTAスタッフの和田さんよりこの場所についての説明をしていただきました。

開催場所にお借りしたAtle DELTAのコワーキングスペースは、いわゆる従来のコワーキングスペースのように仕事をするための使われ方が多いが、もっと多様な使い方を提案できるスペースにしていければとの展望も語られました。

今回開催した観察編は全4回のプロジェクト・コモンズ!の初回に当たります。参加者は初対面の方も多く、アイスブレイクの代わりに事前に影山さんにより出されていた課題の発表と自己紹介を行いました。

課題:「まちとわたし」について

・わたしについて(これまでの活動や出身地などの自己紹介)

・秋田とわたし

・秋田の何に注目するか

参加者A:普段は能代市の高校に通っています。将来、電子書籍ばかりではない紙媒体の良さを伝える仕事がしたいと思い今回参加しました。私は秋田県能代市シャッター街が気になっています。今回作るzineでは、秋田の景色としてシャッター街について書きたいと思っています。

参加者B:普段はIT系の仕事をしています。今は仕事をしながら趣味の弾き語りをやっており、最近はライブやウクレレ作りのワークショップの開催などもしています。弾き語りは、世代によっていろいろな幅があるように感じています。こういった活動を通して、これから弾き語りなどをはじめる人たちをリアルな世界にひきずる流れが今秋田には少ないように感じています。そこで私は地元の弾き語リスト(弾き語りを行う人たちを指す)を紹介する媒体を今回zineとして作ってみたいと考えています。

参加者C:私は両親の介護のために秋田にUターンをしてきました。秋田に戻ってくるのは高校生ぶりで秋田は知らないことが多く未知との遭遇だらけでした。目の前で起こったこと、自分が見た秋田を共有するためのzineを作りたいと思っています。

プレゼンテーションでは、参加者それぞれの日常の舞台である秋田とその関わりについて共有しました。影山さんからはそれぞれの興味からzineにするためのヒントとなるフィードバックも。

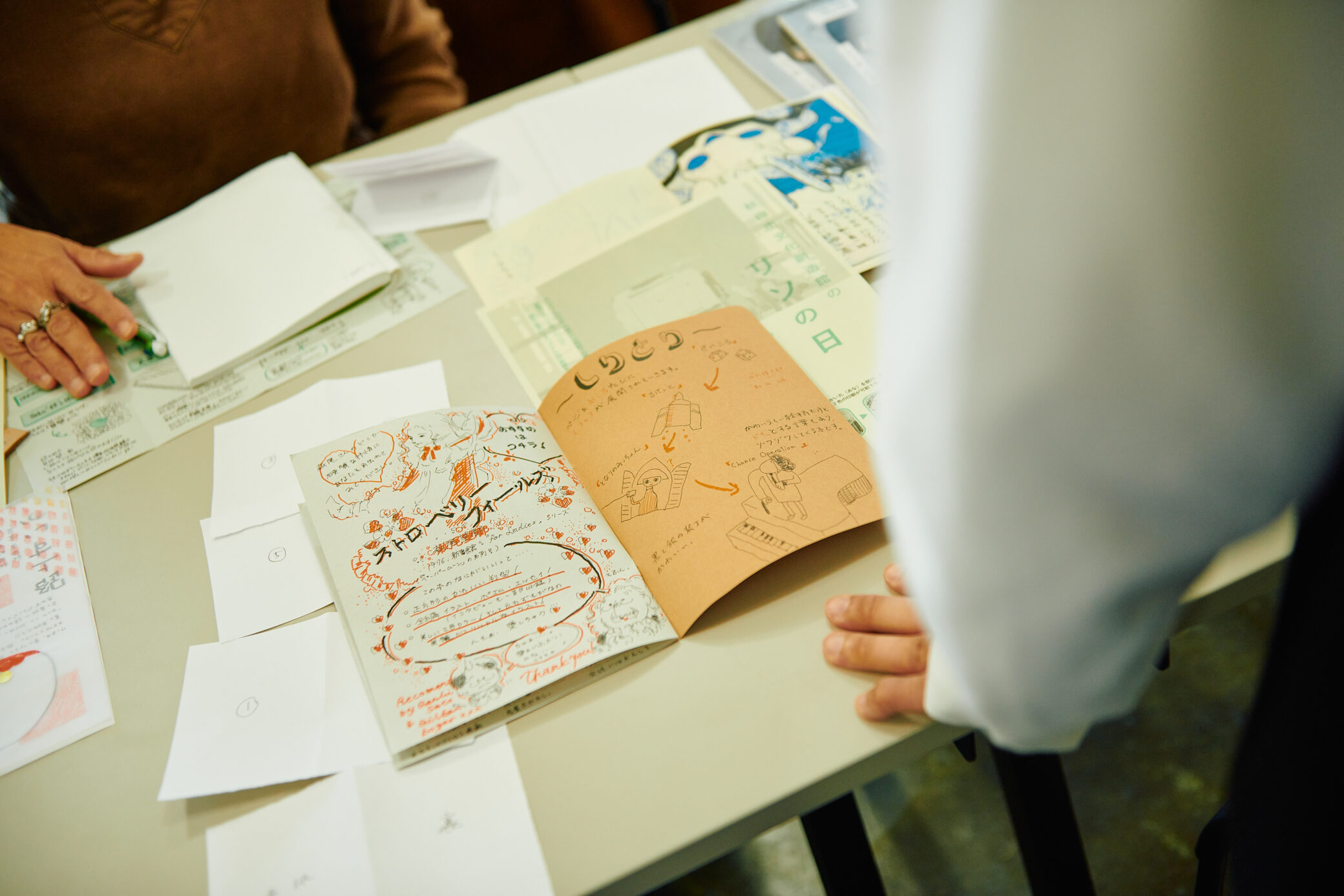

レクチャーの後は、翌日のプレゼンに向けた準備を行います。本作りは初めてという参加者も多く、台割の製作には苦労する姿も見受けられました。

1日目の最後には、既に秋田市内にて冊子やzineの自主出版に取り組む方々をお招きし、お話を聞く交流会を行いました。今回のゲストは、秋田市保戸野に拠点を構え、秋田「から」新しいプロジェクトを発信していくコミュニティ「AKITA”KARA”」の皆さん。

秋田で暮らす若手社会人・大学生・高校生なとともに制作された『あきた図鑑』の紹介や活動についてご紹介いただき、3名の実直で熱意ある言葉に参加者の方々からも質問が飛び交いました。

【2日目(10/13)】

2日目はそれぞれの作業時間からスタート。午後から始まる発表に向けて皆さん準備をしていきます。

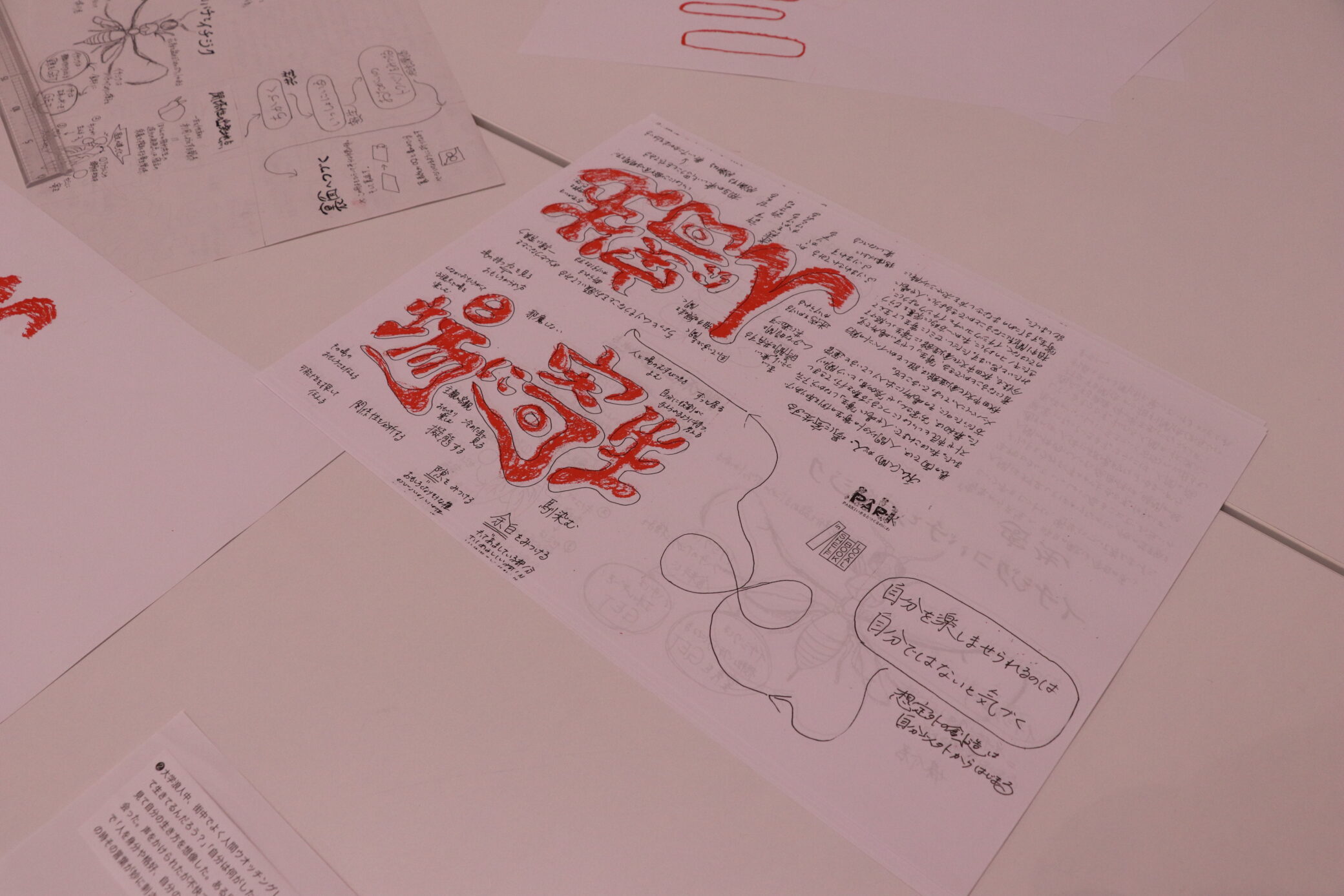

発表では、昨日のプレゼンテーションとフィードバックを受けて制作されたzineの表紙と台割が発表されました。

参加者B:

ローカルな弾き語リスト×SNSで繋がっていない人、ライブハウスにいかいない人=弾き語リストの音楽面だけでなく、個人的な面白さを紹介するzineを考えています。

音楽と言われても好みがあると思うので、そこから引き込むのは難しい。なのでそれ以外の面白さを伝える必要があると考えました。昨日の(AKITA”KARA”の)3人の人柄が出るようなざっくばらんなお話が印象に残り、まずは音楽の話ではなくその人の個人的な話を聞いていこうと思っています。

コメント:

年に何冊か書いて増やしていき、最終的に一冊の本になっていっても面白いですね。本の最初に目的を書くのがいいと思いました。またライブのチラシと一緒に配布していくの面白いかもしれませんね。

参加者C:ライフヒストリーを語るようなものを書いていきたいと思っています。自己満足かもしれませんが、一度自分の人生を振り返りそれを共有してみたいと思いました。その時々の秋田への関心度や愛着度なども写真や図などを使って表してみたいと思います。

コメント:最初にこのzineを作るに至った経緯を書いたり、どういう人に伝えるために作ったかということを記した方がいいかもしれませんね。

【印刷へ】

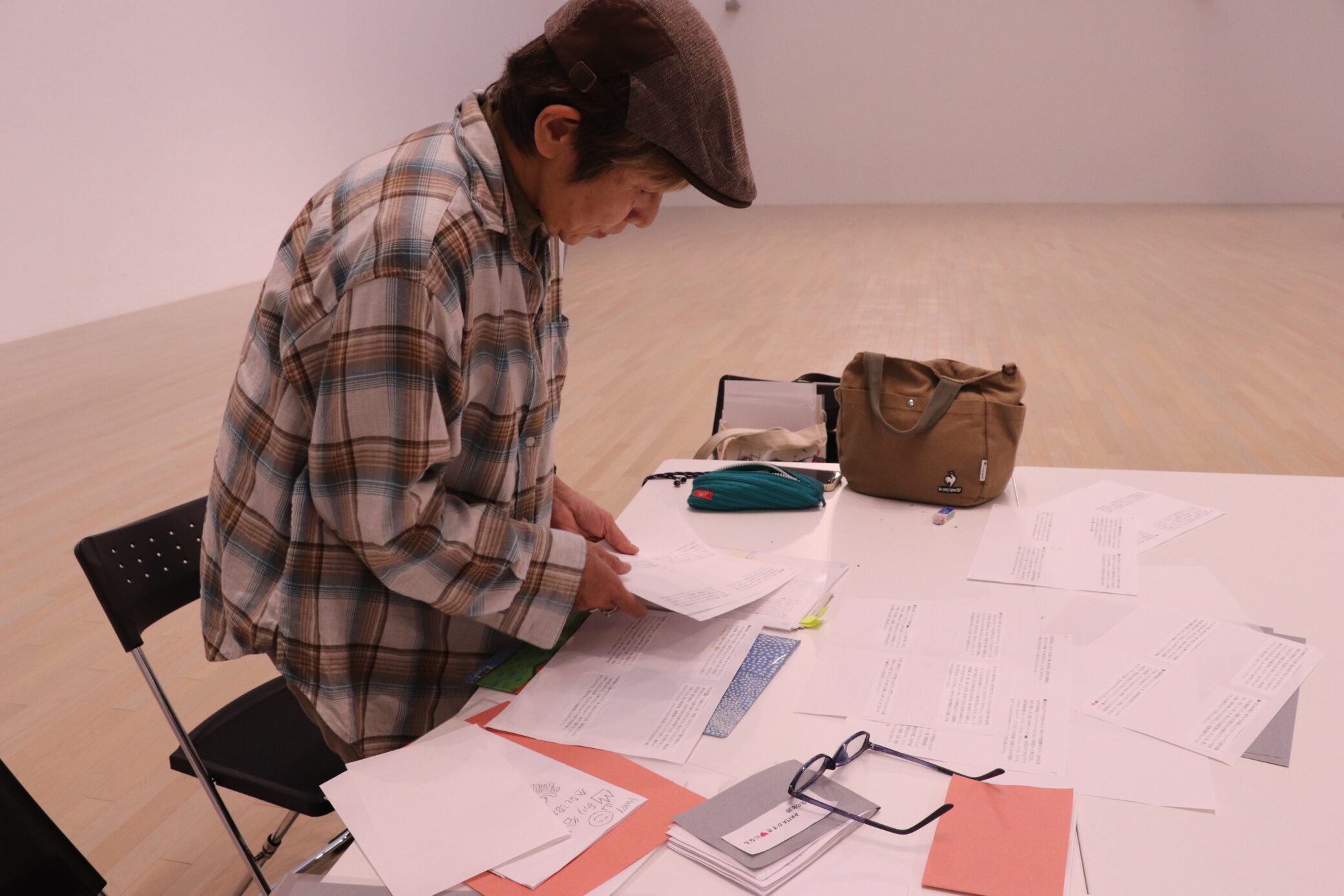

ワークショップから2週間ほどの作業時間を経て、文化創造館のリソグラフ印刷機でzineの印刷を行いました。

リソグラフとは輪転機と呼ばれる種類の印刷機で、近年のプリンターによくみるインクジェット印刷とは異なり、内部で色ごとに版を作りながら印刷していきます。そのため、色ムラや版ずれをおこしたりと、味わい深い印刷物となることが特徴です。

早速印刷作業へ。色ごとに印刷をしていくことや製本時のページ順も考慮しなくてはならないため、初めはスムーズに印刷が進みませんでした。しかし皆さん枚数を重ねるごとに、印刷機の特性を把握しながら印刷を行っていきます。

完成したzineは秋田市文化創造館1階のコミュニティースペース内の本棚、Local Book Shelf™️へ配架しています。みなさまぜひお手にとってご覧ください!

Local Book Shelfの活動は、Instagramでも発信しています。

@local_book_shelf

Profile

影山裕樹(編集者、千十一編集室 代表)

1982年、東京生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。編集者、メディアコンサルタント。”まちを編集する出版社”千十一編集室 代表。アート・カルチャー書の出版プロデュース、ウェブ制作、著述活動の他、「十和田奥入瀬芸術祭」(2013、エディトリアル・ディレクター)、「CIRCULATION KYOTO」(2017、プロジェクト・ディレクター)など、紙やウェブといった枠を超え様々な地域プロジェクトのディレクションに携わっている。地域×クリエイティブ ワークショップ「LOCAL MEME Projects」の企画・運営、ウェブマガジン「EDIT LOCAL」の企画制作、オンラインコミュニティ「EDIT LOCAL LABORATORY」の企画運営なども。著書に『ローカルメディアのつくりかた』、編著に『あたらしい「路上」のつくり方』、共編著に『新世代エディターズファイル』など。大正大学表現学部専任講師。

講師|影山裕樹(編集者、千十一編集室 代表)

記録写真|高橋希(オジモンカメラ)

編集|武田彩莉(PARK – いきるとつくるのにわ プログラム・コーディネーター)

▶︎「プロジェクト・コモンズ!」についてはこちら

▶︎「PARK – いきるとつくるのにわ」についてはこちら