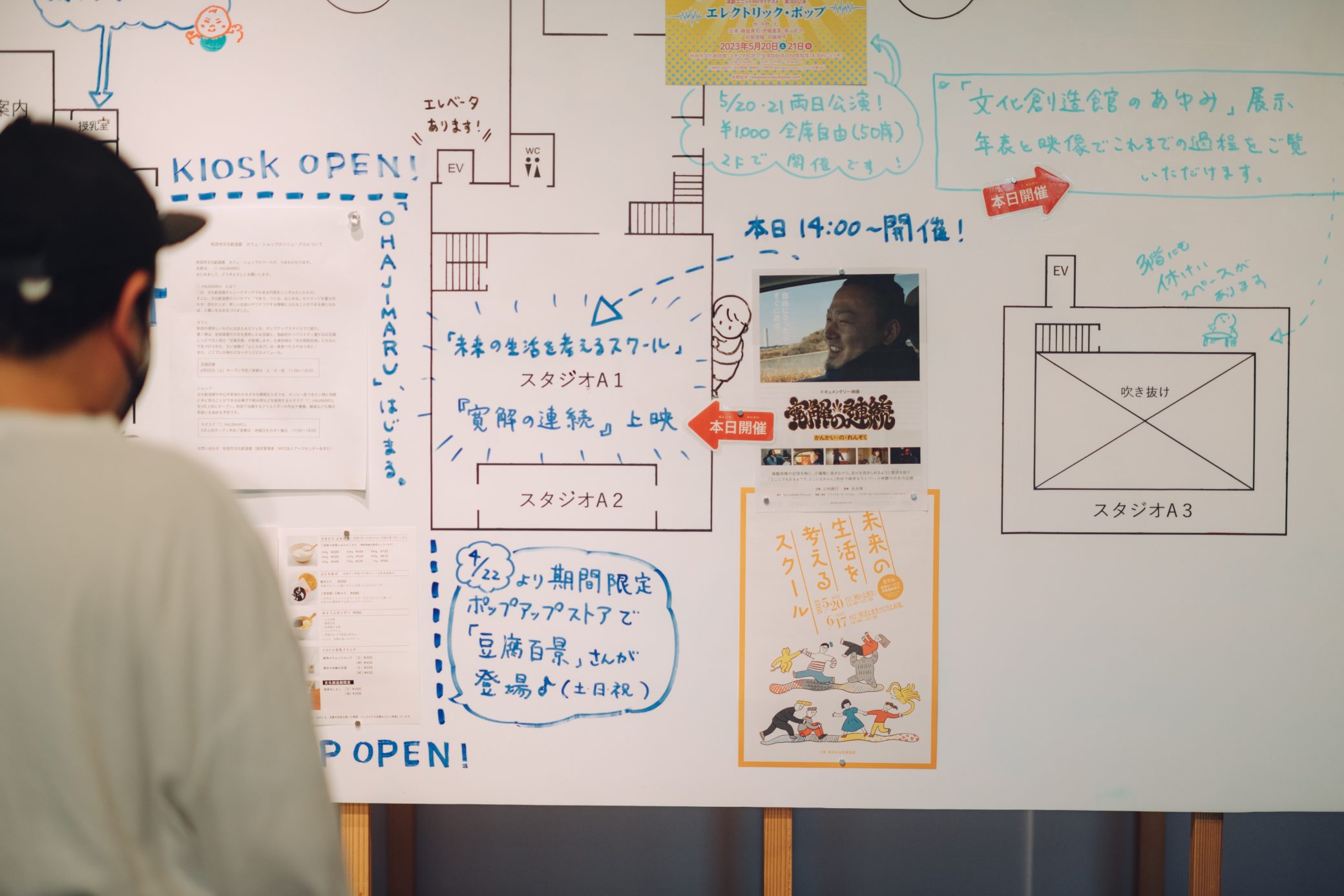

「未来の生活を考えるスクール」第11回開催レポート

病いと祈り

日時:2023年5月20日(土)14:00〜17:30

ゲスト:光永惇さん、小倉拓也さん

主催:秋田市文化創造館

新しい知識・視点に出会い、今よりちょっと先の生活を考えるレクチャーシリーズ、「未来の生活を考えるスクール」。

第11回では、映画監督の光永惇さん、哲学・思想史研究者の小倉拓也さんをゲストに迎え、映画『寛解の連続』の上映とトークを行いました。

「寛解」とは、病気の症状や徴候が一時的に軽快した状態、あるいは見かけ上、消滅して正常な機能に戻った状態のこと。『寛解の連続』は、躁鬱状態にありつつ独自の活動を展開する神戸市出身のラッパー・小林勝行の生の記録です。

*映画『寛解の連続』について

[2019/日本/112 分/DCP/カラー/16:9/ステレオ]

撮影・編集・監督:光永惇

光永さん自己紹介

光永惇です。本日は映画をご覧いただき、ありがとうございました。この映画を作った経緯から話したいと思います。

僕は大学時代から映画にハマりまして、映画館で働いていました。劇映画の制作見習いをした期間もあるんですが、そこから自分の映画を作りたいと考えるようになりました。そこで題材として真っ先に想い浮かんだのが小林勝行さんです。

高校の時から聞いていたアーティストで、こんな人が同時代にいるのかと衝撃を受け、小林さんや彼の歌が心の大事な部分にありました。当時は「日本語ラップ界のベスト・ケプト・シークレット」なんて言われていて、メディアにも出てこないし映像もなかったんですよね。自分の想像も膨らんで、その姿を撮りたいと思っていました。

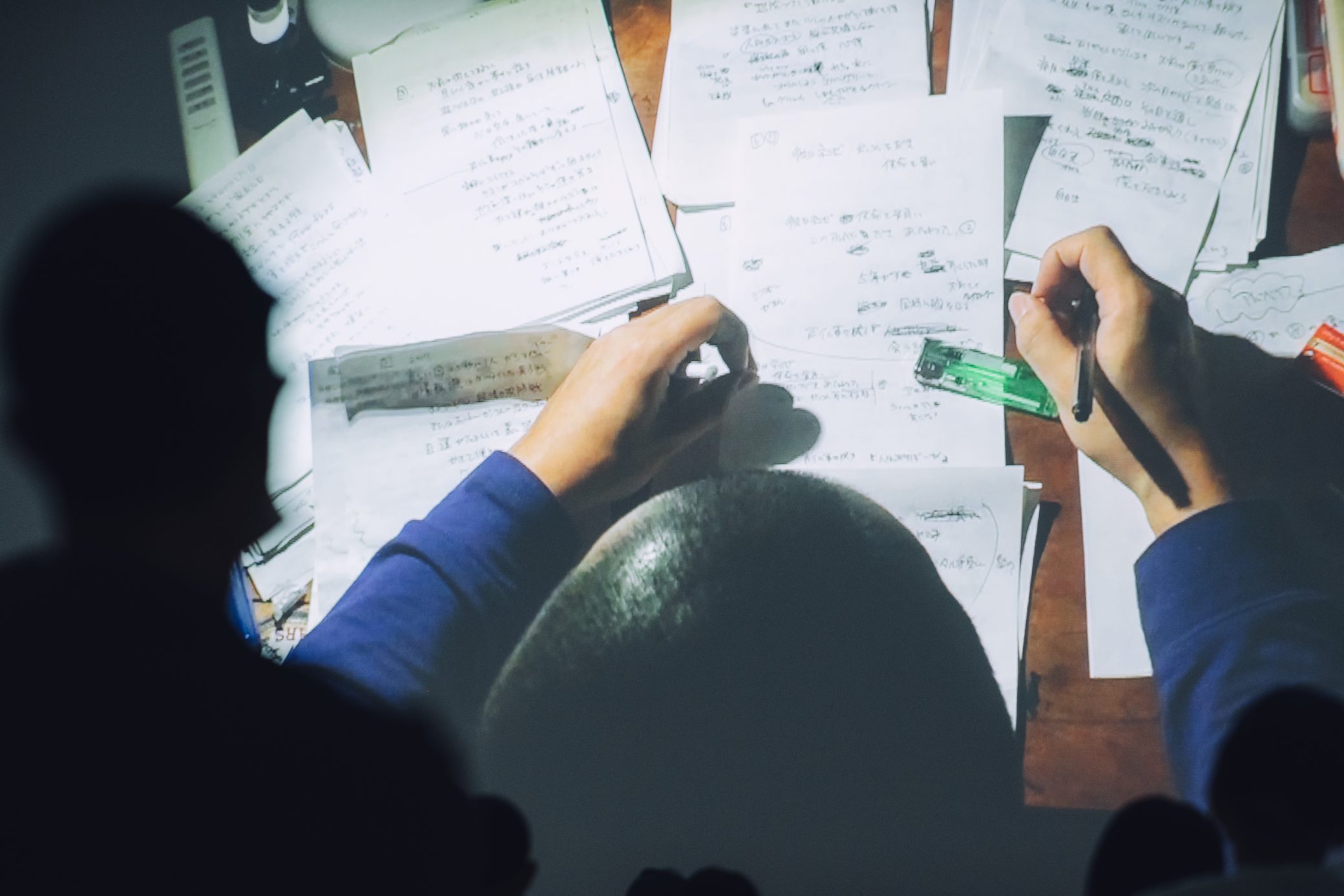

そんな中、小林さんがTwitterで「セカンドアルバムがもうすぐできそうだから、映像やってるやつ、来いよ」みたいな呼びかけをしているのを偶然見て。それまで面識はなかったんですが、これは行きたいなと思って連絡して、会いに行くことになりました。それが2014年の8月ですね。初めてライブも見て、そのセカンドアルバムのメイキングドキュメンタリーを作りたいという話をしたところ、快く了承してもらいました。結局、アルバムが発売されたのは、そこから4年後です。個人的な衝動というか、自分のリアルな部分を追求しているアーティストなので、進んでは戻るような制作のプロセスもあって、4年くらい撮影していました。昔の素材は、小林さんが持っていた映像アーカイブから使わせてもらっています。僕は東京にいて、東京から夜行バスで通って撮影していたんですけど、2016年には神戸に部屋を借りて、その街の空気感を感じながら生活していました。

最後のライブシーンの『オレヲダキシメロ』という曲を披露したのが2017年末で、それを撮って一応、撮影も終了しました。確認もせずに撮り溜めた膨大な量の映像がハードディスクにあって、それがずっと頭の片隅にあるような状態で生活してる、みたいな感じで…。そこからやっと編集作業を始めて、それも1年くらいかかりましたね。強烈に印象に残っている、「まずここ、この瞬間を使いたい」という部分をつまんでいく、というやり方でした。インタビューや日常に密着している部分は、出会ってからすぐの1年くらいの間で撮った素材が主になっています。小林さんの髪型がころころ変わったりとか、いびつな感じの編集になっているんですけど、外で流れている時間とは違う内的な時間というか、それに合わせた編集を考えていました。

「とりあえず映画を作りたい」と思って始めて、完成したはいいものの、公開の仕方もわからない状態でした。それでも、できたものを見てほしいということで、自分で会場を借りて上映していました。各地の小さい会場で上映しているうちに協力してくれる仲間や応援してくれる方も増えてきて、神戸の元町映画館で2019年末に公開することが決まったのですが、結局新型コロナの関係で中止になってしまいました。その後2021年5月に劇場公開が始まって、全国いろいろな所を回らせていただきました。

そもそも、アルバムのメイキングドキュメンタリーを作ろうとして連絡をとったのが始まりだったので、こういう内容の映画になるとは自分でもあまり思ってなかったんですよね。アルバム自体がこういうテーマだということも出会ってから知って、小林さんのいろいろな生の現実、躁鬱であるとか、宗教のことを知ったのも撮影を始めてからです。僕も映画として上映する以上、言葉でも可能な限り理解しないといけないということで、いろいろな本を読んだんですけど、そういう中で一番ハッとさせられたのが、哲学者のジル・ドゥルーズでした。勝手に感覚的に理解したつもりになっている部分も相当あると思うんですが、精神医学を批判した『アンチ・オイディプス』という本や、映画についての『シネマ』という本もありまして、そういうものを読んで勉強してきたという感じです。

小倉さん自己紹介

小倉拓也と申します。今日はよろしくお願いします。私がこの映像を読み解く際に、頭に思い浮かんだというか、参考にした本からの抜粋も集めてきました。時折、言及するかと思います。

まず私の仕事の紹介ですが、専門は20世紀のフランスの哲学の基礎的研究です。とりわけドゥルーズの仕事を、彼の同時代の人間科学との関係から研究するという、いかにも小難しいことをやっています。同時代の人間科学というのは、例えば、フロイト以来の精神分析や精神病理学、さらには「リズム」や「形」をめぐる美学・芸術学などです。

また、もう一つの軸があって、病や障害などを、哲学を基にして応用的に研究しています。例えば、精神科医や臨床心理士、教育学者と共同で本や論集を編んだりもしてきました。病や障害に関していくらか研究してきたことが、『寛解の連続』という作品と響くところがあるんじゃないかということで、さわり程度に見ていきたいと思います。

“少年がひとり、病室に入っていく。そこには長年同居している彼の祖父が入院している。祖父は高齢で、先日、とある病気の手術を受けたが予後は良好で、退院も間近だという。病室にはすでに少年の母、つまり祖父の娘が居て、祖父と話をしている。母は息子が到着したのを受けて、売店に買い物に行くと言い、その場を離れる。少年と祖父だけになる。少年が祖父と顔を合わせるのは、手術の当日、手術室へ向かう祖父を見送って以来になる(術後は昏睡状態が続いたため会えていない)。少年は少し照れくさそうにしている。末っ子である少年は祖父に特に可愛がられていた。祖父は少年をじっと見ている。少年が声をかけようとしたとき、祖父が先に口を開いた。「偉いな坊主、ひとりで」。坊主。ボウズ。祖父は少年をそのようには呼ばない。聞いたことのない呼びかけに、少年は動揺する。祖父は少年の目をまっすぐに見つめて言う。その目、口調は、明らかに、孫ではない他人に向けられたものだった。「誰のお見舞いに来たんや?」”

物々しい引用をしていますが、これは私自身が書いた文章で、私の話です。私はここでいう少年ですね。家族の中で一番かわいがられていたはずの私だけを、祖父はもう思い出せなかった。それ以来、老いや忘却について考えることになりました。もちろん、それを言葉にできるようになったのは、研究者として歩き出してからだったんですが、私の原体験として、こういう病や障害の問題があります。

病や障害、これをどう理解すればいいのか。しばしば、病や障害というのは何かが「できない」ことだと捉えられます。しかし、同時に病や障害というのは間違いなく何かを行ってもいるわけです。

例えば、認知症の主要な周辺症状に「作話」と呼ばれるものがあります。実際に体験されなかったことが想起され、ありもしない話を作り出すということで、老年認知症においては、とりわけ健忘が生じているときに、その隙間を埋めるために作話が見られるということが臨床的に報告されています。要するに思い出せなくなったとき、認知がほどけてしまうような場面で、偽りの話を作り出すことによって、ほどけた状態をもう一回つなぎ直すことです。

先ほどの例も、どこかの坊主でしかなくなった目の前の少年との間に、たとえでたらめなものだとしても、つながりを生み出しているのだと理解することができます。

もう一つ、自閉症研究の例を出しておきます。現代の一番メジャーで支配的な診断マニュアルであるDSM-5には、自閉症スペクトラム障害の診断基準となる行動上の特徴として、限定的で反復的な行動、興味、活動のパターンというものが記載されています。同じもの・同じやり方に執着する、非常に限られた関心の中でそれを行い続けるといったことが、行動上の特徴として知られています。これに関しても、何が欠けているのかということではなくて、「今、その瞬間、何を行っているのか」ということを考えます。反復の例として「リトルネロ」という概念が挙げられます。

“暗闇に幼な児がひとり。恐くても、小声で歌をうたえば安心だ。子供は歌に導かれて歩き、立ちどまる。道に迷っても、なんとか自分で隠れ家を見つけ、おぼつかない歌をたよりにして、どうにか先に進んでいく。歌とは、いわば静かで安定した中心の前ぶれであり、カオスのただなかに安定感や静けさをもたらすものだ。子供は歌うと同時に跳躍するかもしれないし、歩く速度を速めたり、緩めたりするかもしれない。だが、歌それ自体がすでに跳躍なのだ。歌はカオスから飛び出してカオスの中に秩序を作りはじめる。しかし、歌には、いつ分解してしまうかもしれぬという危険もあるのだ。”

(ドゥルーズ゠ガタリ『千のプラトー』、317頁)

卑近な例でいくと『オバケなんてないさ』という童謡がありますよね。あれは、お化けなんかいないっていう意味内容、メッセージがその子どもを励ますというよりは、単純に繰り返されるフレーズやメロディーやリズムが子どもの身の回りに安定した領域を生み出していると捉えられます。他にも、指をトントンとしたり、体を揺すったりすること、貧乏揺すりみたいなものでも構いません。これが「リトルネロ」だということになります。

そう考えると、自閉症における反復的な行動パターンみたいなものも、見え方が変わってくるのではないでしょうか。その反復というのは、たとえ滑らかで自然なものとは見なされなくとも、それがなければ前後左右、不覚となってしまうような世界に、暫定的で局所的なテリトリーを構築するような一つの行為だといえるのではないでしょうか。

今、見てきたように、病や障害というのは間違いなく何かを行っているわけです。それらは、規範的な「健康」から見れば、滑らかで自然なものとは見なされなくても、そのいびつなやり方で、私たちが「とりあえずは、今、何とかやっていくための」行為です。先ほどの自閉症の例を挙げるのであれば、反復的な関心や行動は、それなしには混乱したりパニックになったりするような状況を締め出しているんですね。

注意しなければならないのは、これを美化することなく、行為そのものをそれ自体として捉えて概念化することです。これが自分の仕事、使命だと思っています。

世界との絆を結び直す

小倉 まず最初に私の率直な感想のようなものを述べて、そこから始めていきたいと思います。映画を見て一番印象に残ったのは、最後のほうの車内でのインタビューシーン。入院して隔離まで経験して、結婚も働くこともできないんじゃないかという不安、あるいは絶望を非常に率直に語る場面がありました。その後、即座にそれに対して、「そんなことはない」と少し声を震わせながら言う場面を、胸を刺されるような気持ちで見ていました。

いろいろなことが不安になったりするけれども、何とか今、うまくやっている。これは非常に力強く語られていました。「病から回復する」と言った時に一般的に思い浮かべられるイメージは「完治」だと思うんですけれども、それだけが人間が生きていく条件ではないということをよく知らせてくれるような場面でした。

先ほども言及されていたドゥルーズの『シネマ』という映画論の中では、「映画は世界を映すものでも人間を映すものでもなく、人間と世界との絆を映すものだ」ということが言われています。まさに、世界が不可逆的にほどけていくしかなくても、世界が続いていく。人間と世界との絆、信頼を取り戻すことが、現代の映画に課せられた使命なのだと印象的に語られている箇所です。光永さん自身の映画も、やはり絆を探求する、映そうとするものだったんだろうと思いました。

光永 ありがとうございます。最後のシーンは僕も撮りながら、「大事なものが撮れた」と思っていて、最後のほうに持っていこうとあらかじめ決めていました。病院に行った後、小林さんのよく行く場所で車を停めて話していたんですけど、一緒に病院に行って喫煙所でおしゃべりして、そういう時間があったからこそ、インタビューの中であのような言葉や表情が出てきたのかもしれません。あのロケーションと、車窓の外をばーっと走っていく野球部の中学生に会釈したり、そういうことも含めて、狭いハンディーカムの視界の中に世界が映っている場面になったなと思いましたね。

『シネマ』で言われているように、自分が映画に決定的に惹かれたのも、「人間と世界との絆を映す」ような力を感じたからだと思います。『自転車泥棒』というネオレアリズモのイタリア映画があって、自転車をぱくっちゃったお父さんを追いかける少年がいろいろな所を彷徨するんですね。その中で、少年が教会の前を一度通り過ぎてから、戻ってきて十字を切る。それを教会の奥から捉えた象徴的なシーンがあって、「これはすごい」と思ったんですよね。何とも説明が難しいんですけど、映画が人間と世界とのつながりを映すものだという印象はずっとあって、それが小林さんを撮ることで表現されたんじゃないかなと思います。

小倉 『自転車泥棒』も非常にささやかなシーンですが、生活の問題や戦争の問題も含めて何も信じられなくなった世界の中で、もう一度世界との絆を作る場面ですね。それが、車窓から見える野球部員に会釈を交わすという場面にも重なるように思えます。その場面の後に、外に出て生身の縁に触れること、挨拶が重要なんだってことを小林さんが言ってらっしゃる。一番症状がひどいときは地球がぶっ壊れてしまえばいいと思った、そういう状況から、世界との間に絆を作り直す。まさにそれを象徴するようなシーンでした。

先ほど、映画の題材として、あるいは対象として、小林勝行さんを選んだ理由や経緯を聞かせてもらいました。それと並行して、病や障害へのご関心は元々あったのでしょうか。

光永 病や障害に関する専門的な知識があったわけではないんですけど、自分が生きてきた中で小学校、中学校の同級生との関わりとか、そういう中で心に刻まれているような経験というのはありました。小林さんの作品が元々好きだったのも、そういう感受性や生活環境に共感する部分があったからかもしれません。

ただ、それが当事者にとって生きる上でどういう意味を持っているのかとか、そういうことを改めて考えたのは映画を撮り始めてからです。病や障害というものが社会の中でどのように規定されているのか根本的に考えた時に、哲学はそれに応答する部分がとても多かったように思えます。

パッチワークのような時間

小倉 どんな思いや問いを光永さん自身が持っていたのか、だんだんと見えてきました。編集を含めると6年ほど費やしているということですが、撮影当初に感じていたことからの変化はありましたか?

光永 『オレヲダキシメロ』を撮り始めたのが引っ越してからで、それまでには関係も深くなっていました。あまり仲良くない状態だと、延々とフリースタイルしている様子は撮りづらかっただろうなと思います。逆に前半にインタビューを撮れたのは、緊張感を持って関われたのでよかったですね。小林さんとの関係性や、結局どんな曲ができるかで、映画の内容も全然違ったと思います。映画どうこうではなく、身近な話し相手みたいな感じになっていました。カメラが回ってない所でデモを聞いて、これ、どう?とか。一緒に、ああでもない、こうでもないと話していましたね。僕も「こうしたらかっこいいんじゃないですか」とか勝手なことを言うんですけど、基本的にそんなのは採用されず。でも最終的に『オレヲダキシメロ』の中で自分の名前が出てきたことには、ちょっとびっくりしましたね。

小倉 一番いいところで「神戸に引っ越してきた惇が」という歌詞が出てきましたね。そういう関係を構築していたんだということが、今、お話を聞いてよく分かりました。ドキュメンタリーであれば、出来事の始めから終わりまでを時系列的に作っていくことも可能だと思うんですが、一番強烈な印象に残ったものを中心にして映像を構成していくということでしたね。これはもともとそういう意図を持ってやっていたんでしょうか。それとも取材していく中で結果的にそういう形を取るようになったんですか。

光永 途中から撮影期間が長くなってきて、素材もまちまちだったので、時系列に並べようとは考えなくなりました。最初に映っていた『108bars』という曲のリリックも、時系列ではないんですよね。それこそ意識の流れなのか何なのか、パッチワーク的に時間を捉えている人だなと思っていました。さらに言うと、小林さんを撮っていると、直線的な時間の流れにあまり頼れないというか、そこからはじき出されてしまうようなリアリティーをすごく感じたんですよね。日が暮れるまで延々とフリースタイルをしたりとか、そういうときは時計で見る時間とは違う時間の幅があるんじゃないかと思います。かといって時間というものが完全に解体したらどうしようもないので、シーン単位では時系列の秩序を使いながらも、それをいくつかの系列みたいな感じで入れ子にしていくことにリアリティーがあったというか。

小倉 髪型を見れば明らかに時系列で構成されていないのは一目で分かるんですけども、今まさに、光永さん自身の口から言っていただけた、時間の捉え方を批判的に問うような作り方になっていますよね。直線的に進んでいくような典型的イメージを持つわけですが、映画が芸術の形態として最も革新的だったのは、例えばモンタージュ等を使いながら、時系列的に連なっていくものを一回宙づりにすることができる点です。また、それが単にばらばらな、でたらめな物になる瀬戸際で、まさに、断片的な映像、時間というものをつなぎ直す。そういう仕方で従来の「直線的な」時間とは違う時間の在り方を可視化しています。それと同時に重要なのは、私たちがそれによって初めて発見できるものがあるということです。病や障害を伴いながらも私たちが生きていく、その生きる時間は、単に事実の時系列的な羅列ではとても捉えられないようなものを含んでいます。

リトルネロー歌うこと、祈ること

小倉 リトルネロという概念の批判対象は、フロイトに始まる精神分析です。精神分析では、母親にしっかり抱きしめられるとか、父親に痛めつけられて自立していくとか、こういうことに失敗すると症状が出てくるんだ、という説明をするんですね。ドゥルーズはリトルネロという概念で、それを批判しようとしています。つまり、先ほどの引用の例でいくと、子どもが暗闇で一人で立ち止まったり、歩き出せたりするのは決して、かつて母に抱きしめてもらったからでも、父親に厳しく殴られたからでもなくて、今、歌を歌うことができるからだと。それは、もちろん時限付きです。局所的で暫定的でしかない、いつ分解してしまうかもしれないというようなリスクを抱えていても、私たちが立ち止まる、歩き出せる、これはかつて誰かに抱きしめられたわけでもない、殴られて強くなったからでもない。今、歌を歌うからなんです。そういう意味が込められている概念ですね。

そう考えると、映像の終盤で小林さんのお母さんが、「自分が小さい頃にもっと抱きしめなきゃいけなかったんじゃないか」とおっしゃっていたんですけど、私はそうではないと思いました。決して自分を責めてはいけないはずで、たとえどういう経緯があっても、どういう人生を歩んできたとしても、いろんな苦労があったはずですけれども、小林さんは今まさに歌うことによって、立ち止まったり、歩き出したりすることができるようになっている。これが一番重要だし、この映像を通して私たちが肯定すべき箇所だろうというふうに思いました。

もう一つ触れたいのは、信仰や信心の問題です。特に信仰を持っていない人にとっては、信仰・信心の問題がダイレクトに映し出されると緊張感が走るかもしれません。それを非常に積極的にというか、隠すことなくしっかり映して、小林さんにとってとっても重要なこと、小林さん自身のリトルネロにとって不可欠なものとして映し出されているのがとても印象的でした。当初は音楽と信仰は違うのだと言っていたところから、もうここまで来たら出したほうがいいんだと振り切っている。光永さんは、信仰や信心の問題をどのように捉えていたのか聞きたいです。

光永 最初は、「これはエンターテインメントだから、信仰については言わない」というスタンスでしたね。そうなんだな、と受け止めていました。最終的に、具体的なことを言うようになったのは、リアルの水準が変わったからじゃないかと思います。それまで追求していたのがラップゲームの中でのリアルだったとしたら、そのフィルターを外して、リアルの水準を自分の実存そのものに変えないと、この作品は締まらないっていう冷静な判断をしていたんじゃないかと。それはそれでいいなと思っています。現代では宗教の担っていた持ち分を精神医学をはじめとする科学が占めているところがあると思うし、それに助けられてもいるんですけど、絶対に代替が効かない部分もあると思います。信仰でしか得られない安定も、現にあると思うんですよね。小林さんはよく「自分の世界」と言うんですけど、あくまで閉じた「自分の世界」に現れる人々を自分の一部として、自分なりに、本当に大切にするっていうところに、ギリギリの倫理があるんだと思います。それを端的に示すのが祈りの姿であって、それでしか人に伝わらないものがあるだろうと。「信じる」ということの内実を言葉にするのはかなり困難なんですけど、祈る姿をそのまま示すのが映画にできることだと思って、こういう感じになりましたね。

小倉 リアリティーの度合いが変わったという話、全くそのとおりですね。バット持って暴れて、入院して隔離室に入って、戻ってくる。こういうことを経験した前と後って、やはり人は同じではいられないのは間違いないわけですよね。小林さんにとって、あるいはその曲を聴く人たちにとって、彼が生きた苦しみとか喜びのリアリティーが発揮されるためには、やはり変化が必要だったんでしょうね。

寛解ー病の翌日を生きる

小倉 最後に私から、今回のテーマそのものである寛解について少しお話をしたいと思います。私も研究上、精神医学をよく参照することがあるんですけども、精神科医の中井久夫による仕事が重要だとされているんですよね。中井久夫は統合失調症を主な研究対象にしていたので、いろいろなことに乱用、応用するのは危険なんですが、やはり哲学的に重要なことが含まれているなと思います。

中井久夫以前の精神医学が一番注目していたのは、発症のメカニズムです。なぜ発症するのか。これを探究するのが精神医学の主流でした。その中で中井がやったのは全く違うことなんですね。つまり、当時の精神医学は、0か100かで考えていたわけです。病なのか健康なのか、死なのか生なのかという非常に極端な0か100かで考えていたんですよね。これに対して中井は、精神医学は寛解の過程を考えなければならないということを、初めて打ち出していきます。つまり、0か100かの二極性とは別の仕方で、病やその後を生きていくということを真剣に考えないといけないということです。引用します。

“まったく、経験、それももとよりわが国だけの、そして狭い私の経験にたよって言うことだが、寛解患者のほぼ安定した生き方の一つは――あくまでも一つであるが――、巧みな少数者として生きることである、と思う。〔改行〕そのためには、たしかにいくつかの、多数者であれば享受しうるものを断念しなければならないだろう。しかし、その中に愛や友情ややさしさの断念までが必ず入っているわけではない。〔……〕現実に、多くの患者が治療者や家族の思いもよらない生活世界をもっている。そして、そのことを人に語らないでいる。私が知りえたのも、彼らがうっかり洩らしたことばの端からであったことが多い。ところが、その生き方を実はすでに十数年前からしていたことが少なくない。”

(中井久夫『世に棲む患者』、200-201頁)

中井が精神科医として直面した決して甘くはない現実と、それでも彼が手放そうとしなかったものが両方現れていて、非常に感銘を受けるところなんですよね。確かに、何かが変わってしまって、失ったものもあるし、取り戻せないものもある。けれども、それが愛や友情や優しさ、何もかも全てを奪うわけではないんだと。そして、その愛や友情や優しさが示されるような仲間や楽しみがあって、それは家族ですら知らないような仕方で、当の本人によって大切に生きられている可能性がある。それは彼らがうっかり漏らした言葉の端から知り得るかもしれないということで、この『寛解の連続』という映画そのものが、小林さんがうっかり漏らした言葉を集めた、それを映したものだといえるかなと思いました。

最後に、この寛解に関連して一つ、

“私はかねがね、患者を先頭に立てる運動に批判的であった。その直後の病の悪化を憂えたのである。私は翌日の医者になることにした。”

(中井久夫『日本の医者』、306頁)

文脈はやや複雑なんですが、要は、0か100かに熱中する精神医学の姿勢を批判する中井のマニフェスト的な文章です。どういうことかというと、0か100かの戦いの中で患者は時に劇的な勝利を収めることがあります。英雄的な生還者になって以前の生活に舞い戻ってくることもある。それは実際、精神科医の願望ですらあるわけです。しかし、その華々しい戦いの翌日こそが、もっと重要なんだということを彼は言っているわけですね。つまり、峠を越えた後、その峠までの道のりよりもはるかに長い日常を下山していくという営みが待っているのです。その意味でやはり、光永惇は「翌日の映画監督」だったのかなという気がします。『寛解の連続』は後日談的なものが撮られているんですね。

光永 この映画から時間が経って、小林さんにも色々な変化があって、新しい音源も作っているようです。今後作る4枚目のアルバムも全然違う感じになると思うので、また機会があれば映像でお手伝いしたいですね。小林さんの現在がわかると思うので、ぜひご注目ください。

Profile

光永惇(みつなが じゅん)

1991年、東京都出身。立教大学在学中より映像制作をはじめ、2019年からは監督・制作した長編ドキュメンタリー作品『寛解の連続』の自主上映、ライブイベントの企画などを行う。その後、2021年より同作が全国のミニシアターで公開される。現在、次回作になるのかはよくわからないが、日常的にカメラを回している。

Profile

プロフィール写真.jpg)

小倉拓也(おぐら たくや)

1985年大阪府生まれ。秋田大学教育文化学部准教授。博士(人間科学)。専門は哲学・思想史。美学や精神医学などの研究も踏まえて「形」や「リズム」の哲学に取り組んでいる

。著書に『カオスに抗する闘い――ドゥルーズ・精神分析・現象学』(人文書院)など。2021年より『秋田魁新報』文化欄にて「疾走する哲学」を連載中。

撮影|伊藤靖史(Creative Peg Works)

構成|石山律(秋田市文化創造館)