「未来の生活を考えるスクール」第7回開催レポート

誰かと一緒に生きていくための表現

日時:2022年7月9日(土)13:00〜17:30

ゲスト:アサダワタルさん、加納土さん

主催:秋田市文化創造館

新しい知識・視点に出会い、今よりちょっと先の生活を考えるレクチャーシリーズ、「未来の生活を考えるスクール」。

1990年代半ばの東京で実践された共同保育の試み「沈没家族」で育ち、その試みを振り返るドキュメンタリー映画を監督した加納土さん、ユニークな方法で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などで文化活動を手掛けてきたアサダワタルさんをゲストに迎え、映画『沈没家族』の上映とトークを行いました。

●加納土さんトーク

今見ていただきました、『沈没家族』という映画の監督と撮影と編集と、出演もしています。加納土と申します。今日は映画を見てくださって、本当にありがとうございました。

秋田での上映は初めてなので、この機会に来れてすごく良かったなと思います。せっかくだから旅を楽しもうと思って、東京から電車を乗り継いで来たので、すごく達成感を持ってこの場に来ることができました。昨日は温泉に入ったり、海で泳いだりしてめちゃくちゃ楽しんできたので、多幸感あふれる中、最終日にこうやって自分の映画を見てもらえるのは幸せだなと思います。

映画の中だけでは説明しきれなかったことを、少し補足できればと思います。

息が詰まる、と正直になったところから

「沈没家族」というのは映画を見ていただいたとおりで。僕が1歳になったぐらい、母親の穂子さんが21、2歳くらいの時、1995年に始まりました。

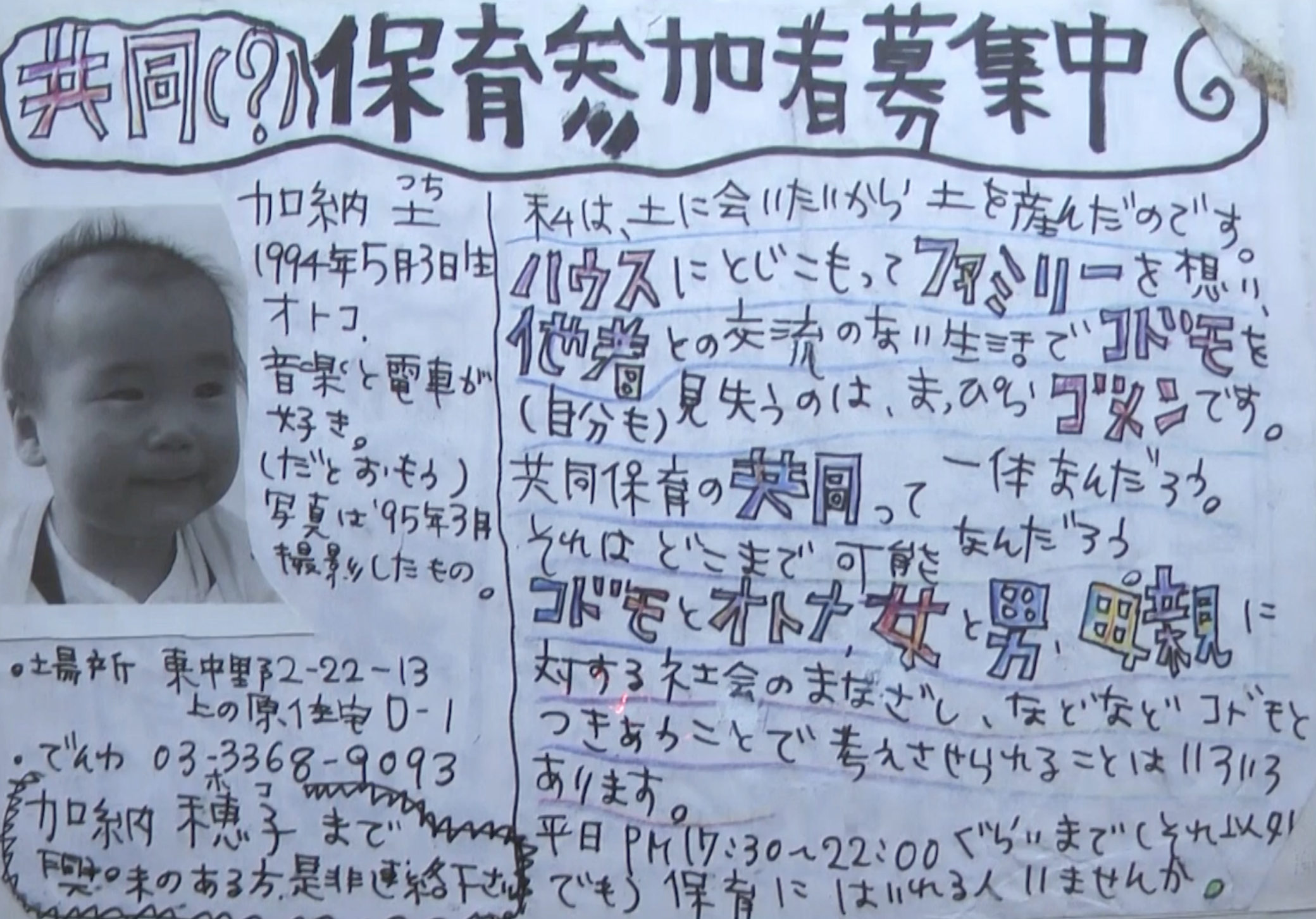

映画にも出てきた山くんとは、結婚という関係にはしていなくて。たまたま発生した子供をどう育てるかということに直面したときに、山くんとの暮らしは穂子さんからすればDVチックな感じもあり、二人ではやっていけないという思いがあったそうです。例えば新しいパートナーがいて一緒に子供を育てるということもなく、両親から声もかかったけれど実家で育てるのは嫌。かといって、シングルマザーとして育てていくのは息が詰まるというか、これはやっていけないという思いがあり、共同保育を思いついたそうです。穂子さんの母親、僕からするとおばあちゃんがかなり有名な女性史の研究者という背景もあり、1990年代以前に共同で子どもを育てるということをやってきた人たちの存在も穂子さんの中にあり、これは何かできるんじゃないかと思ったと。彼女のなんとかなるでしょという精神とそれらすべてがピタッとはまり、このチラシを作って東中野の駅前で配っていたそうです。

チラシをもらった人が来るということは正直あまりなかったそうですが、穂子さんが当時知っていた友達が友達を呼び、10人ぐらいのメンバーで始まっていきました。お金のやりとりはなく、穂子さんが帰ってきたらビールでもおごるような関係性だったみたいです。

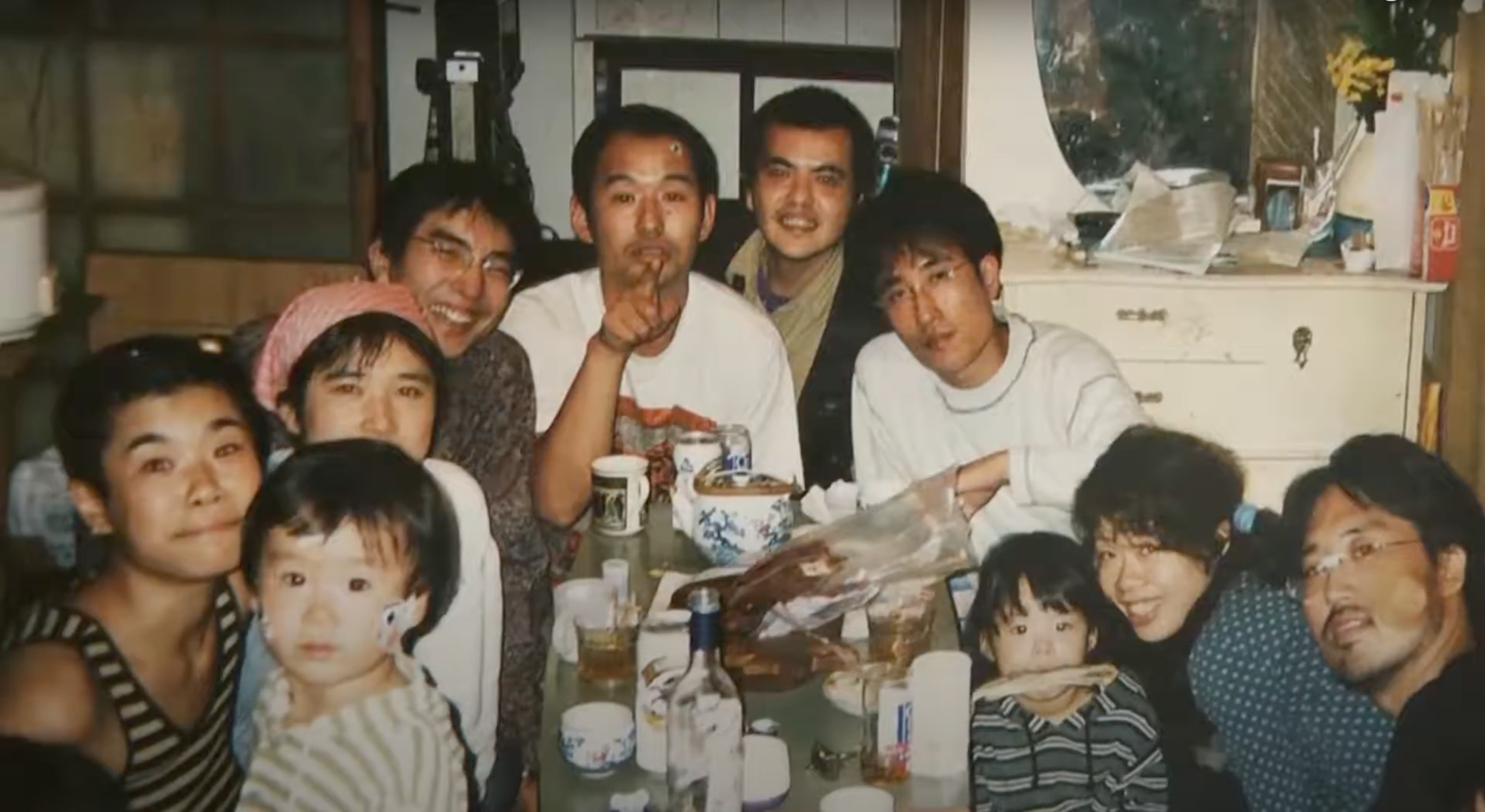

最初は10数人だったのがどんどん広がって、保育会議も始まります。例えば土が泣き止まないときはどうすればいいか、カセットテープを引っ張ったらどうすればいいか、みんなで考える時間もどんどん生まれてきて、ノートにその思いを書いたりして。その時々の必要として頼むという関係から、集合体のような感じになってきたみたいです。そこから1年半ぐらい経って僕が2歳半になった頃、広いところに引っ越すことになりました。それまでは穂子さんと僕の二人暮らしの家に、外から人が来て夜になったら帰る。もしくは泊まって朝帰るような関係だったんですが、穂子さんと僕、もう1組の母子、シングルの若者が数人で一戸建てに住むことになりました。

タイムリーな話をすると、今年の2、3月頃についに取り壊されました。こんな感じで、1階〜3階と屋上があって、それぞれの母子で1部屋。あとは数人の若者にもそれぞれ1部屋あって、共有の大きなリビングもありました。穂子さんとしては屋上が気に入ったのが決め手で、夏には布団を敷いて星を見たり、スイカ割りをしましたね。

山くんと土

これも沈没ハウスの屋上ですが、最初に見た時は本当に衝撃的でした。山くんと穂子さんですね。僕が生後8カ月になるまでは鎌倉で一緒に暮らしていたんですけど、やっぱり一緒にやっていけねーっていうこともあって、山くんは東中野から電車で10分ぐらいの荻窪に引っ越して、週末は僕は山くんのところに行く。平日は沈没ハウスで穂子さんと他の人たちと一緒に住むという生活をしていました。八丈島に引っ越すまでは行ったり来たりしていたので、それぞれとの記憶はすごくあります。でも、3人で何かをした記憶はあんまりないですね。

山くんは大前提として、映画を撮ることに対してすごく協力をしてくれています。彼が今住んでいる三重に行って3日間ずっとカメラを回していたんですけど、ここからはカットとかストップとか、そういうことは一切言わずに、映画をいろいろな人に見てもらえることを喜んでくれています。映画を撮ったことで、彼との関係はものすごく深まったし、会うようにもなりましたね。

司会:山くんは、「俺はずっと土とは関係があるんだよ」って映画の中で言っていましたよね。あれはどういう意味だったんでしょう。

彼の言う「関係がある」っていうのがどういうことを指しているのかはあんまりわからないです。でも、多分彼の中では「血の繋がっている父親である」っていうことなんだと思う。彼から大事に思われていることは僕もわかって受け止めているし、ありがたいなと思うけど、例えば会っている時間数であれば、「沈没」の保育人たちと山くんはそんなには変わらないでしょうね。

でも、彼の中の「自分が疎外された」とか「実の息子に会えない」という溜まっていた思いを映画で初めて知れたので、それはすごく良い機会だったなと思います。僕も、今でもあのシーンをどう捉えればいいのか結構モヤモヤしています。でも、すごく大事なシーンだなと思いますね。

プライベートな体験を形にする、誰かに共有する

そもそもこの映画は、彼らと出会い直したいという思いで、大学の卒業制作として作ったのがはじまりです。

僕が八丈島に引っ越してから高校卒業まで、10年くらい暮らしている中でほとんど彼らとの関係が切れてしまっていて、会うこともあまりなくなっていたんですね。僕の中でも「沈没家族」の記憶がどんどんおぼろげになっていったし、「何かそんなんあったよね」ぐらいの思いだったんですけど、ひとつ明確なきっかけがあって。僕の20歳の誕生日の時、穂子さんが大同窓会を企画して、みんなで集まって昔の写真を流したりしてたんですけど、泣いてる人とかいるんですよね。でも僕はいかんせん顔も名前もわからない人もいたりして。この人誰だっけという感じで、ずっとはにかみながら、その人たちを見るだけだったのがすごくむずがゆくて。当時の保育ノートを見ると、何時に何を食べさせたとか、何時にウンチしたとか、今日はこのことでめっちゃ泣いてたとか、みんなびっしり書いているんです。だからその人たちを知らないのはすごく寂しかった。「沈没家族」というものを知ってほしいというよりも、映画を撮るという理由があれば、みんなとまた会えるかなと思って撮りました。

極めてプライベートな話のつもりで撮ったからこそ、みなさんが見ているのが面白いなと毎回思うんです。

卒業制作は、編集ももっと粗くて、ナレーションも音楽もなかったんですけど、今見ていただいた劇場版では、「プライベートな体験を誰かに共有してみること」をすごく意識して作りました。僕の話なんだけど、これを元にみんなにいろいろ考えてほしいなとか、きっかけになればなと思って。撮り始めた時と今ではいろいろと気持ちが変わって、誰かに共有してみることにチャレンジしてよかったなと、今こうやってたくさんの人が見てくれている状況の中で思えます。ああ、こういうふうにして作ってよかったなって思えます。

子を預ける・託す、それを開いていくということについて、それぞれの立場、見ていただいたみなさんの背景によって感じ方もいろいろあると思うし、あった方がいいと思うので、映画の中では僕の言葉・視点でも話しています。「沈没」からある種疎外されたと感じている山くんの視点もあるし、「沈没」を始めた穂子さんの視点もあるし、「沈没」の消費者だと言っていたたまごさん(保育人のひとり)みたいな人の立場もあるし、出てきた人たちそれぞれのことを想像しながら見てもらえたら、すごく嬉しいです。

●アサダワタルさんトーク

アサダです。よろしくお願いします。僕自身いろいろなところを転々としてきて、今は大阪と新潟の2拠点で住んでいます。現在8歳と4歳の2人の娘とパートナーとで、もうこの言葉も『沈没家族』を見た後だと難しいんですけど、家族のユニットっていう意味では、4人ということになります。

さっきの『沈没家族』のように、血の繋がりとは関係なくいろんな人が関わって場が生まれていく。そういうことはアート活動の中にもいろいろな形で起こっています。自分が仕事として表現者として、音楽やアートの現場でコミュニティに関わってきたことと、そのことが家族や生活に対する感覚をどう変えていって、自分のプライベートにどう影響を与えているか、ということを例に話そうと思います。

今まで出会ったことがない人と出会う

元々はわかりやすくバンドマンをやっていて、20代の頃はCDを出したりドラムを叩きながら、フリーランスだったりNPOで仕事をしていました。20代後半から30代半ばにかけては大阪の自宅がありつつ、都内数カ所で友達が暮らすシェアハウスを間借りしていました。

本当にいろんなタイプの生き方をしているクリエイターやアーティストなど、仲間が増えましたね。この秋田のまちとは全然違う雰囲気なんですけども、大阪の新世界や西成区というところで、本当に多様な立場の方々―例えば野宿生活者や、肢体に障害がある方、外国にルーツを持つ子どもたち―と一緒に芸術活動する、音楽を演奏する、演劇を作る…といろいろなことをやっていました。ライブハウスや美術館のような比較的わかりやすいところよりは、廃遊園地の中の謎のアートセンターや應典院というお寺などでアートの仕事をしてきました。価値観がだいぶ変わりまして、30代以降、今まで出会ったことがないいろいろな人たちと芸術を通じて繋がる、という活動を各地でおこなっていくことになります。

一方で、20代の後半にはヘルパーの仕事もしていました。障害がある人たちと共に生み出すアートや音楽にもすごく興味が出て、いろいろな現場に関わっています。2019年から2021年までは、品川区の障害福祉施設でアートディレクターとして、施設の中だけではなくて地域の中で、障害のある人、いろいろな人たちが共に活動できる現場を作ってきました。

暮らしの面白さをシェアする/大阪・滋賀―「住み開き」

先ほど少しお話ししましたが、大阪ではマンションの1室でシェアハウスをしていました。シェアメンバー以外も出入りできるようにして、家を開いていろんな人たちと繋がるっていうことをやっていたんです。家をいろいろな他者、場合によっては地域に開いて、人が繋がる面白い仕組みを作ろうと、「住み開きアートプロジェクト」という事業をプロデュースしました。

アーティスト自身に見せたいものがあって、自分の家で展覧会やライブ、上映会をするような取り組みもあった一方で、アートも何も関係なく、子育てを終えた方が絵本の図書館をするとか、シニア世代の方が趣味の博物館をするとか、屋上菜園に人を招き入れるとか、いろいろな方法で生活を開いている人たちがたくさんいたんですね。僕自身もそういうことをやりながら、取材をしていきました。

その後、結婚をし次は滋賀県の長屋に住み始めました。ここでも定期的に家を開いていました。ご近所さんや自分のクリエイター仲間たちに声を掛けたら、僕も全然知らない人にまで声が掛かっていって、いろいろな人たちが長屋に集まってわいわい話をする。共同保育のような形ではなく非日常なイベントに近いのですが、当時長女がすごく小さかったので他の人たちも小さい子どもを連れてきたり。自分たち核家族だけで暮らしている環境の中で、家を開くことによっていろいろな人たちに見守ってもらったり、「こうしたら暮らしが面白くなるよね」ということを共有する場を意識的に作っていました。

生活に風穴をあける/小金井から―「ホカツと家族」

東京の仕事がメインになってきたタイミングで次女が生まれて、関西に残った方がいいんじゃないかとかいろいろ議論があったんですけども、一時期は家族みんなで東京の武蔵小金井に住んでいました。

そこでは自分の家を開いてはいなかったんですが、仕事で繋がったアーティストと共にアート系の市民団体が運営するシェアオフィスを借りていました。みんな子どもがいるような世代で、どうやって保育園を見つけてきたかというレベルの話から、どうやって生活を工夫して自分たちの表現活動を継続しているか、生活と表現をどう地続きにするかという話をたくさんすることができたんです。

生活スタイルや家族が変遷していく中で、どうやって自分の活動を続けていくかということと同時に、どうやって子どもたちにとって良い環境というか、面白い大人たちと出会えるような環境を作れるかということをだんだん考えざるを得なくなっていたので、自分にとってはすごく励みになりました。

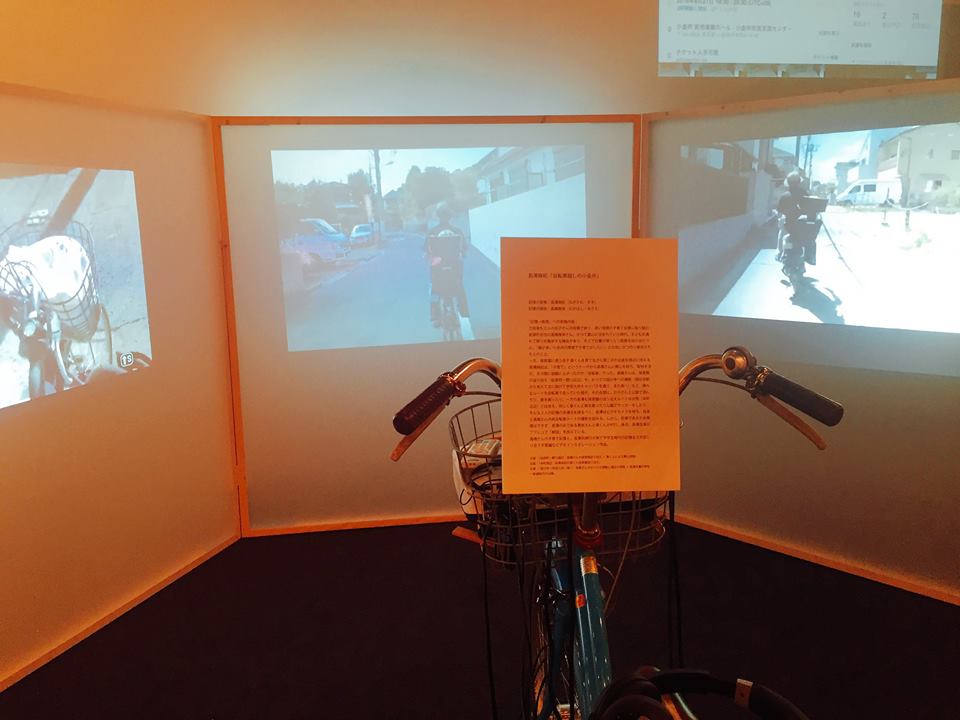

2017年には、小金井市民が日々暮らしの中で発見した面白さ、気づきを形にして発表するというアートプロジェクト(小金井と私 秘かな表現 ’17 想起の遠足)を手掛けました。

そうして徐々に繋がっていったのが、何か面白いことをやろうとしたり、やっているお母さんたちだったんですね。その一人が、長澤麻紀さん。2人の子供を育てながら(出会った当時は)平日はばりばり会社員をやっていたんですが、一参加者としてプロジェクトに関わってくれました。彼女が地域でおこなったアクションが、同じ地域に住んでいる先輩ママさんが自分と同じ頃にどういう暮らしをしていたかを取材して展示するというもの。小金井は坂が多いんですけども、その坂をどうやって電動じゃない自転車で走っていたのか、帰りにどこの公園に寄って子どもと遊んでいたか、子どもと一緒にスーパーへ行く間にどういう鼻歌を歌ったか、などを事細かに取材して、自分の子どもと一緒にそのルートをたどり直す映像を撮っていました。

人のプライベートな生活と、表現やアートとが、こちらが大上段に構えずとも繋がっていく感じがして、自分にとっては面白かったんです。僕自身もいろいろなアート活動をやっている中で、もっとプライベートな人の生活感覚に近いことを知りたいとだんだん思うようになりました。長澤さんが子育てをする中で一番尊敬しているという、保育園の園長先生に一緒にインタビューもしました。いきなり一人の市民(親)として先生に「インタビューさせて」と言うと「変わった奴だな」と思われなかなかハードルが高いかもしれないけど、表現や仕事を笠にして私生活にいつもと違う要素を持ち込んでいく、日常にほんの少し風穴を開けるような機会でしたね。

子どもをシェアハウスで育てている人、実家ごと離島に移住をする一方で夫は元いた町に単身赴任(単身留任というニュアンスですかね)している家族、福岡県の糸島に移住して周りにいるアーティストと一緒に子育てをするシングルマザーの友人など、いろいろな家族に取材をし始めました。こういう活動をしながら、生活スタイルと表現活動をどのように結びつけていくか、ずっと考えています。

誰かの生活に関わることが表現になる/「ラジオ下神白」

2016年から、福島県いわき市の下神白(しもかじろ)団地というところに通っています。福島第一原発事故被害のあった双葉町、浪江町、大熊町、富岡町の方々が住んでいる、県営の復興公営住宅です。表現、芸術活動を通じたコミュニティー支援として地元の福祉団体やNPOなどが動いている中、何かできないかと相談がありました。

僕自身、音楽を通じていろいろな地域コミュニティーに関わってきたので、住民さんと話をする中で、かつて住んでいたもう戻れないかもしれない町の思い出を番組にして、住民さん限定のコミュニティーラジオを作れないかなと思ったんです。

高齢でひとり暮らしの方も多く、集会場でも町ごとにコミュニティーが分かれて交流が深まらない部分もあったり、そもそも集会場に出てこれない方もいます。思い出の音楽や当時流行っていた音楽を聴きながら、自分たちがどういう暮らしをしていたか自然と会話をし出す。そういう音楽ラジオ番組をこの団地限定で作ることにしました。集会所に直接来られなくても、この番組を聞いて、「ああ、5号棟の誰々さんはこんな生活を送ってきたんだな」と思いを馳せることができるかもしれない。

電波を飛ばすのは大変だったので、約60分のラジオ番組をCDに焼いて、団地のみなさんと一緒に封筒も作って、200世帯全部に手渡すという活動を5年間やってきました。ラジオ下神白

CDと一緒に付けていたリクエストカードも返ってくるようになって、音楽を通してみなさんの生活の記憶が少しずつ他者に伝播していく。漏れ出した記憶が次の取材対象者に繋がって、また新しい番組を作る。今までに作ったCDは8枚になりました。住民さんと、得体のしれないアーティストと言われる第三者とが関わって交流も進化し、みなさんの思い出の曲を生演奏するバンド「伴奏型支援バンドBSB」も結成されました。

このプロジェクトは、文字通り人の生活に入り込むんですね。CDを渡して、時には家にも上げていただく。さっきの土さんの映画を見て、誰かの生活に関わりたいという根源的な何かが人にはあるのかなと改めて思いました。復興公営住宅に住んでいる方を支援したいというよりは、自分自身もそこで豊かになると感じています。

土:第三者が生活の中に入っていくことについて。僕も映画を公開してから、人が家に入ってきて、自分の子供を見ることに対して抵抗があったり、踏みとどまってしまうという感想をもらうことが多いですね。

「沈没」の場合だと、例えば洗い物をしたり、子どもと遊んだりもしないで、ずっと端っこで酒飲んでるだけの人もたくさんいたので(笑)。「ここに来るなら、これくらいのことはしなくちゃいけない」という義務感や、健全でいなければという要求が薄かったから、いろいろな人が来やすかったのかもしれないです。

●会場から

「女性はこうあるべき」「家族はこうあるべき」という規範の強さ、地域の寛容性が低いと若者が出ていく傾向にあるという記事を読んだことがあります。生活を開くことと寛容性の両立については、どう考えていますか?

土:答えになるかわからないのですが…。映画を見たお客さんから、「昔の日本は長屋があって、地域みんなで子どもを見ていたから、それと沈没家族は一緒に見えるね」と言われることは多いんです。でも、穂子さんは「沈没」は長屋とは違うんだと言っているし、僕もそう思います。その土地に住んでいることで強制的に出てくる関係性の中で助け合えることは最高だけど、そこに縛られることも同時にありますよね。「沈没」の場合だと、東中野の周りに住んでいる人が来ているわけではなくて、遠いところからでも能動的にそこに集まるという関係性だったので、地縁とは違うなと改めて思いました。穂子さんは今も八丈島で、「沈没」とあまり変わらないことをやっている気がしています(八丈島ドロップス)。穂子さん個人のパワーだけとは言いたくないのだけど、でもやっぱり彼女の巻き込む力というか、一人がそうやって開くからこそ、周りが関わっていける部分は大きいと思います。

アサダ:僕が住み開きの本を書いた時も、「これらは長屋ではない」ということを言いたかったんです。近所の人もいるけれど、それ以外のいろいろな人が混ざり合う場所を作ることはとても大事だと思っています。自分の地域だけではしんどい時に、逃げ場のように入っていける場所。特に文化的な拠点は、例えば秋田市文化創造館のような公共的な場所でも、誰かが自主的に運営している場所でも、映画館やライブハウスでも、単純にエンターテイメントとしてそのジャンルが好きなことに加えて人間関係の逃げ場にもなっていると思います。今日のようなイベントも、価値観を共有できそうな人と繋がれる場になるかもしれないですね。アンテナを常に張り続ける、あるいは自分で旗を立ててみる、何かやってみると、人数は多くなくても絶対誰かと繋がる機会になると思います。

Profile

アサダワタル

1979年生まれ。これまでにない不思議なやり方で他者と関わることを「アート」と捉え、音楽や言葉を手立てに、全国の市街地、福祉施設、学校、復興団地などでプロジェクトを行う。2009年、自宅を他者にゆるやかに開くムーブメント「住み開き」を提唱し話題に。著書に『住み開き増補版 』(ちくま文庫)、『ホカツと家族』(平凡社)、『想起の音楽』(水曜社)、CDに『福島ソングスケイプ』(Granny Rideto)など。2022年から近畿大学文芸学部教員。博士(学術)。

Profile

加納土

1994年生まれ。1歳~8歳の間を東京で母、加納穂子がはじめた共同保育の試み「沈没家族」のもとで過ごす。8歳からは母親と二人で東京、八丈島に移住。その後、武蔵大学社会学部の卒業制作として「変な家族」で育った自らのルーツを探すドキュメンタリー『沈没家族』を制作する。

2019年、卒業制作を新たに劇場公開用に再編集し全国の映画館で公開する。2020年、筑摩書房から書籍『沈没家族 子育て、無限大。』が出版。

撮影|伊藤靖史(Creative Peg Works)

構成|石山律(秋田市文化創造館)