秋田まちなか作戦室

『「第4回チャレンジマーケット」のレポートをつくろう』

日時|2025年10月4日(土)

会場|秋田市文化創造館

秋田に暮らす人々と共に、駅前エリアで行われる催しや文化活動について、取材・発信・提案する「秋田まちなか作戦室」。10月4日(土)には、秋田市文化創造館で開催されたマーケットイベント「第4回チャレンジマーケット(9月21日開催)」レポートを作るための作戦会議を実施しました。

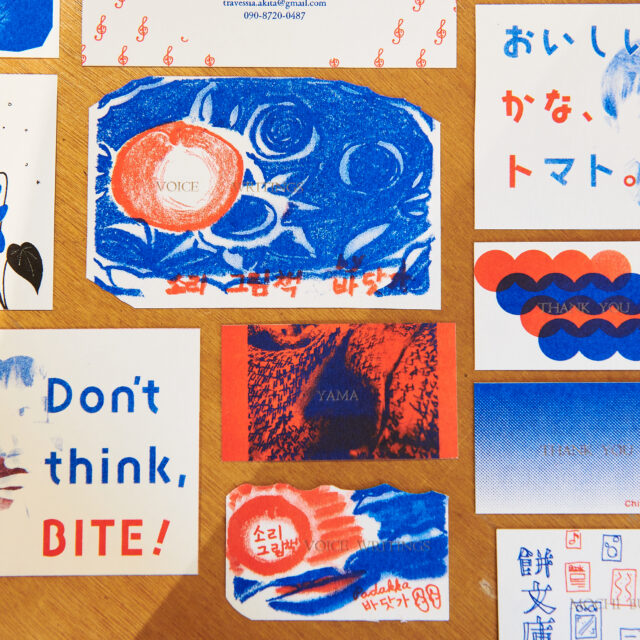

チャレンジマーケットの企画運営を担当したスタッフや、出店した方々、開催日当日に会場を訪れた「まちなか作戦室」メンバー、訪れなかったメンバーも交えて、様々な視点から「チャレンジマーケット」についての振り返りや今後に役立つレポートづくりのために意見交換をしました。

Step.1|企画者・出店者・来場者の話を聞く

◯企画者の話

●チャレンジマーケットとは?

こんにちは、チャレンジマーケット担当スタッフの勝谷です。

「チャレンジマーケット」は、子どもから大人までジャンルを問わず、当館で実現してみたいことを掲げ、実施する機会として2023年からスタートした企画です。毎回出店者を募集し、チャレンジの内容を審査して決定しています。

これまでの出店では、「鋳物製品をつくる会社だけど、オリジナルホットサンドメーカーでホットサンドを提供したい」「和紙や模造紙で作った紙製ドレスを制作するパフォーマンスがしたい」「高校卒業の前に、何かモノをつくって販売する経験をしてみたい」「年齢も性別も関係なく、人とつながれる遊び場をつくりたい」などなど、さまざまなチャレンジがありました。

「普段と違うことが試せる」「ジャンルや経験値によらない交流が生まれる」「大人も子どもも良い意味でムキになれる」、そんな機会になればと思いながら企画・運営をしています。

私自身は、「自分で何か実現すること」よりも「誰かを応援すること」が得意だったり、やりがいを感じることが多いのですが、出店者の皆さんのチャレンジする姿を見ると何か始めたい気持ちが湧いてきます。

●第4回チャレンジマーケットを振り返って

今回は、「文化創造館の空間の新しい使い方を試すこと」、「『チャレンジ』を言葉にしてもらうこと」の2点を意識して取り組みました。

これまで文化創造館では、マルシェ型イベントの会場として1階を使用することが多くありましたが、今回は2階をメイン会場として活用しました。さらに、3階のスタジオや屋外の芝生エリアにも出店ブースを設け、館内を巡りながら楽しめる構成を目指しました。

また、応募用紙には「どんなチャレンジをするのか」を記入する項目を設け、実施後のアンケートでも「チャレンジを実現するための工夫」や「得られたこと」を記入してもらいました。出店者一人ひとりが「自分にとってのチャレンジ」を意識しながら取り組めるように工夫しました。

当日は、出店者同士や出店者とお客さんとの交流が生まれるように、イベント後に交流会を開催しました。初出店の方と経験者とのあいだにも新たなつながりが生まれていました。

今回は、秋田に移住して活動や発表の場を探していた方をはじめ、高校生や大学生による商品制作・販売活動、小学生による自由研究の成果発表など、幅広い世代の参加がありました。

開催を重ねるごとに、イベントのテーマに共感して面白がってくれる方が増え、市外からの出店も見られるようになっています。「チャレンジ」という言葉を軸に、参加者の層が少しずつ広がっていることを実感しています。

▷第4回チャレンジマーケットについてはこちら

◯企画者・出店者・作戦室メンバーでの意見交換

企画者による「チャレンジマーケット」の解説と振り返りを踏まえ、企画者、出店者、まちなか作戦室メンバーのそれぞれ異なる視点から「第4回チャレンジマーケット」に関して意見を交わしました。

●企画者への質問

●出店者の声

イベント後に出店者から寄せられたアンケートをもとに、イベントに関わった人たちのリアルな声を共有しながら意見を交わしました。

Step.2| 「チャレンジマーケット」が大切にすべきことを考える

意見交換を経て得られた考えや気づきをもとに、「チャレンジマーケットが大切にすべきポイント」「より良くするための工夫」について話し合いました。

話し合いの中で挙がった意見をご紹介します。

【チャレンジマーケットが大切にすべきポイント】

◯参加ハードルの低さ

・出店者が「はじめの一歩」を安心して踏み出せる場であること。

◯出店者の多様性

・「チャレンジ」の内容や規模を問わず、さまざまな形の出店を受け入れる自由度の高いイベントであること。

・売上を目的とする出店もあれば、表現や交流を重視する出店もあり、その多様性が魅力となっている。

◯参加者同士の交流

・出店者や来場者の間に、互いを尊重し合う適度な距離感があり、安心して交流できる空気が生まれていた。

・社会的立場や世代を超えて、幅広い人たちが出会い、交流できる場となっている。

・互いの活動や思いを知ることで、新たなつながりや次の挑戦につながるきっかけが生まれている。

◯互いを尊重し合う場づくりの実践

・趣味や関心が異なる相手を尊重しながら、自分も楽しむバランスが特徴的なイベント。

・出店者の主体性を尊重し、自ら考え・工夫することを促す運営の姿勢。

【より良くするための工夫】

◯出店・運営面でのサポート

・初めて出店する人が安心して参加できるよう、事前ヒアリングや当日の声かけなど、フォロー体制を継続していく。

・文化創造館の特性やネットワークを活かしたサポートをさらに充実させる。

・これまでの出店者と交流したり、経験を共有できる仕組みがあるとより安心。

◯広報・発信の工夫

・「知らなかった」という声を減らすため、情報発信の方法を見直していく。

・「チャレンジマーケット」に込めた理念や目指す姿を広く共有していくという視点から、広報活動やブランディングを整理。

・今後の展開に向けて、イベントのファンや応援してくれる人を増やしていく。

・駅前エリアとの連携や、まちなかでの交流拠点づくりも意識していく。

今回の『「第4回チャレンジマーケット」のレポートをつくろう』では、チャレンジマーケットの振り返りワークを通して、企画者・出店者・そして作戦室メンバーの声も交えながら、多角的に意見を共有しました。

イベントの関係者だけではなく、第三者の視点からの率直な声にも耳を傾けることで、これまで見えにくかった課題や魅力がより明確になり、改めてチャレンジマーケットの可能性を感じられる時間となりました。

こうした対話から生まれた気づきが、今後の活動や新しい挑戦へとつながっていくことを願っています。

✴︎このレポートは、10月4日(土)に開催された 秋田まちなか作戦室『「チャレンジマーケット」のレポートを作ろう』での参加者の意見や話し合いの内容をもとに作成しています。

編集|小野地瞳、勝谷俊樹、藤本悠里子(秋田市文化創造館)

▷「秋田まちなか作戦室」についてはこちら