印刷ワークショップ「リソグラフと活版」

開催レポート

日時:2025年8月17日(日)13:00〜16:30

講師:中野活版印刷店

主催:秋田市文化創造館

秋田市文化創造館では、リソグラフ印刷機を有料で活用できるプログラム「リソの日」を2023年12月からスタート。これまで、ZINEや、ポストカードを制作するために、活用いただきました。

今回はリソグラフの更なる可能性と、活版印刷の技法を学ぶべく、岩手県遠野市に店舗を構える「中野活版印刷店」の中野さんを講師に招き、2種類の印刷技法を組み合わせたワークショップを開催しました。

中野さんは東京都杉並区で20年間、リソグラフと活版の事業を行い、2024年に故郷の岩手県に遠野市に移転しました。

中野活版印刷店では、印刷だけではなく、デザインや製本に関する相談、そして出版に至るまで幅広いサポートを行なっています。名刺や絵本、紙袋など、他の印刷所では難しい小ロットのものでも、相談を受け付けているそうです。

リソグラフの対応用紙サイズはA3までですが、デザインを工夫し、用紙を半分に折って印刷することで、A2サイズのポスターを製作。これには「リソの日」常連の皆さんも驚いていました。

リソグラフに初めて触る方から、「リソの日」の常連の方までご参加いただきました。

リソグラフの写真印刷が気になり、参加。

「リソの日」を利用して、カレンダーを製作していただきました。

リソグラフ印刷

参加者があらかじめ用意した原稿を、まずはリソグラフで印刷します。

①データを読み込む

印刷する色ごとに、それぞれ原稿データを作り、リソグラフ印刷機に読み込ませます。データはグレースケールで作ると、濃度を調整しやすく、イメージに近い印刷をすることができます。

②印刷位置を合わせる

印刷すると、どうしても数ミリのズレが発生するのがリソグラフ。しかし、このズレは機械で調整することができます。今回は、中野さんに用意していただいたフォーマットを使っているので、あらかじめ付けていたトンボを目安に、0.1ミリ単位で調整。ぴったり合うまで、何度も試し刷りします。

③印刷

版ごとの位置を合わせたら、本番の用紙に印刷。この日、初めてリソグラフに触れた方はそのスピードに驚いていました。

断裁(カット作業)

印刷が完了した人から、カット作業に移行。

今回はA4用紙から、ポストカードと名刺サイズを切り出し、活版で印刷できる大きさにします。

印刷用紙は、ハーフエア(コットン)というものを使用。インクの乗りが良く、厚みもあり、柔らかい用紙なので、リソグラフと活版の両方に適しています。

活字を拾う

活字を選ぶ工程です。

斜体と通常の英字活字を中野さんにご用意いただきました。

ステッキという専用の道具に、拾った活字を並べていきます。活字が倒れないよう、ステッキを持つ手の親指で、軽く押さえながら並べるのがコツです。

文字間のスペースを作るには専用の「込めもの」が必要。字間に入れるものを「スペース」、行間を「インテル」と呼びます。全体的なバランスを考えながら配置していきます。

活版印刷

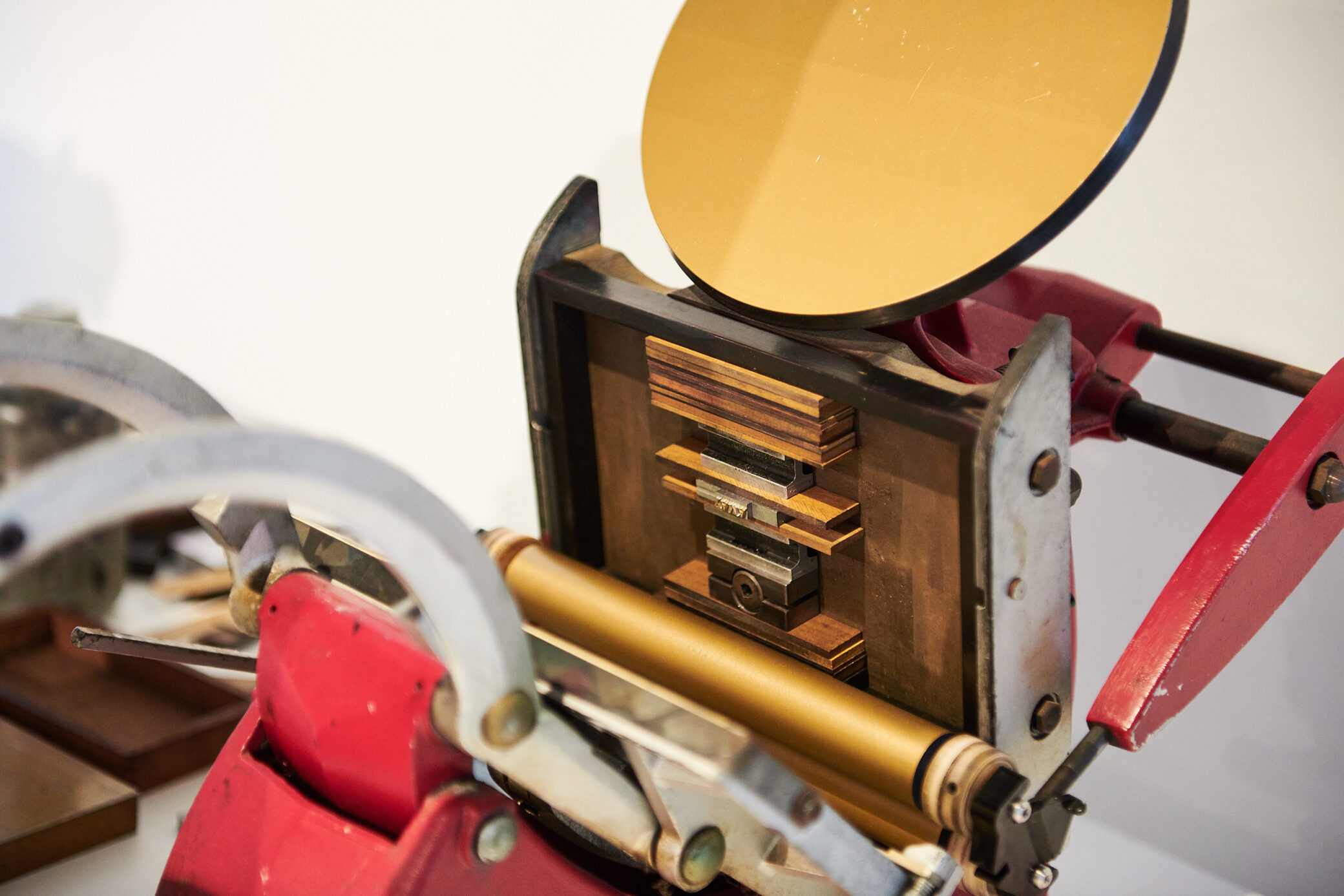

拾った活字を、四角い鉄製の枠(チェース)に固定します。活字と枠の間には、木材で出来たインテルを駆使して、印刷物の真ん中に押せるように調整していきます。

調整と試し刷りの工程を何度か繰り返し、その度に印刷位置が合っているか確認。活版を押す工程は参加者の皆さんがそれぞれ行いました。

カットの工程で、少し小さいサイズになっていたり、苦戦する場面もありましたが、全員の作品を刷ることができました。

《参加者の感想》

・中野さんのレクチャーもそうですが、参加者同士での交流や情報共有が楽しかったです!またリソグラフを使いたいです。

・絵やデザインの知識もないですが、楽しく制作できました。もうちょっと活版印刷を極めたいと思ったので、またこのような企画があると嬉しいです。

・他の方たちの作品もじっくり見れて、今後、リソグラフを利用する際の参考になりました。

・リソグラフが何かすら、わからない状態で参加させていただきましたが、表現の広さと面白さに、とても勉強になりました。原稿が薄かったので、色が出切らなかったのが残念ですが、調整して次回の創作活動にフィードバックしていきます。

撮影|高橋 希(オジモンカメラ)

構成・テキスト|白田 佐輔(秋田市文化創造館)