秋田市文化創造館パートナー2021

2021年度、秋田市文化創造館は

7組のパートナーと一緒に活動を行っています。

パートナーとは、書類・プレゼンテーション審査を経た

「秋田のまちをおもしろくする企画」を実践する団体。

主婦、会社員、学生、自営業など

さまざまな立場の人たちが、

スタッフ(前田優子、齊藤夏帆、島崇)と

一緒に企画を磨き上げています。

日々どんな活動を行っているのか紹介します。

01 全日本薮本積穂俳画協会 秋田教室

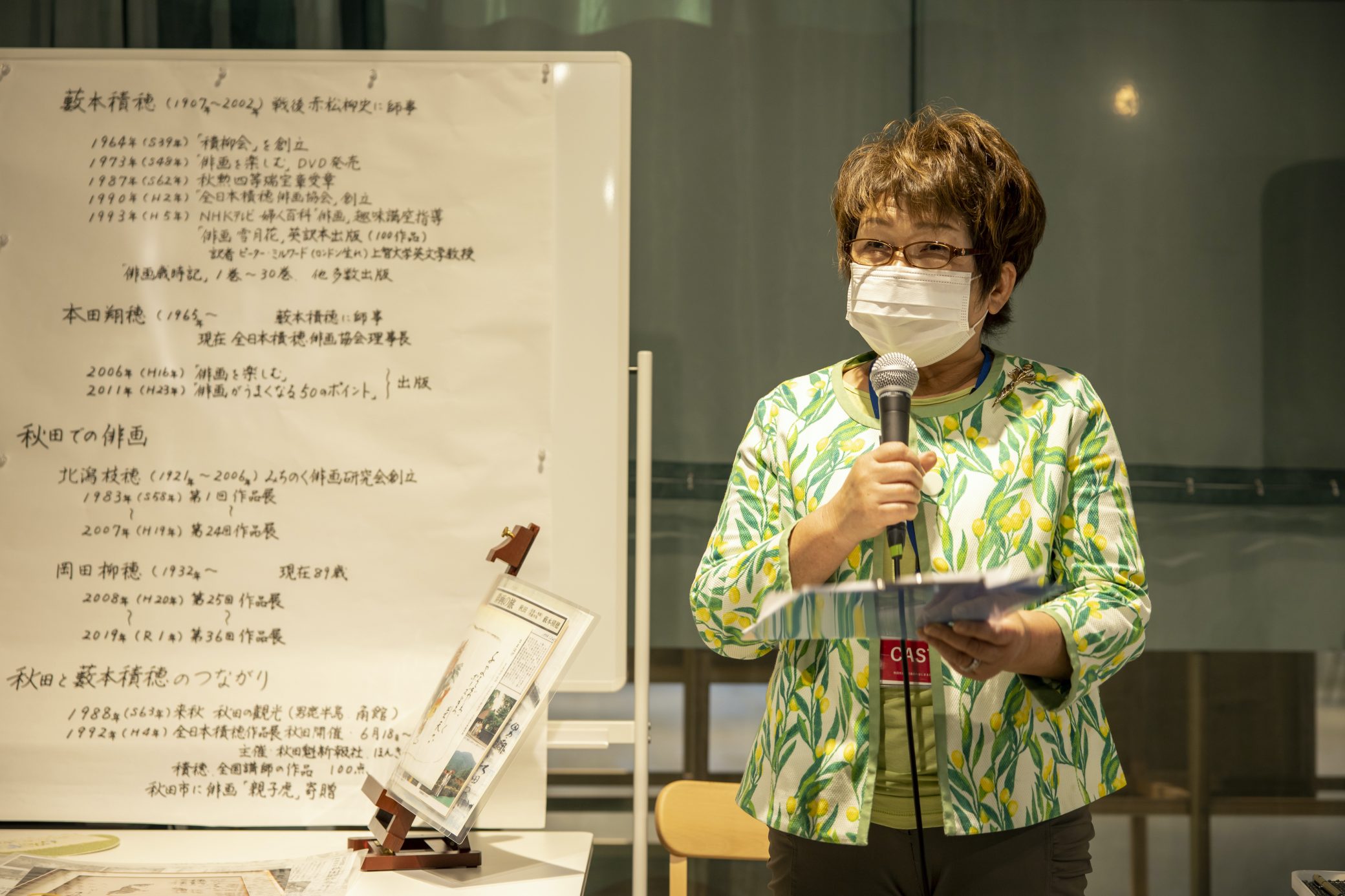

1組目のパートナーは、秋田で俳画教室を開く「全日本薮本積穂俳画協会 秋田教室」。

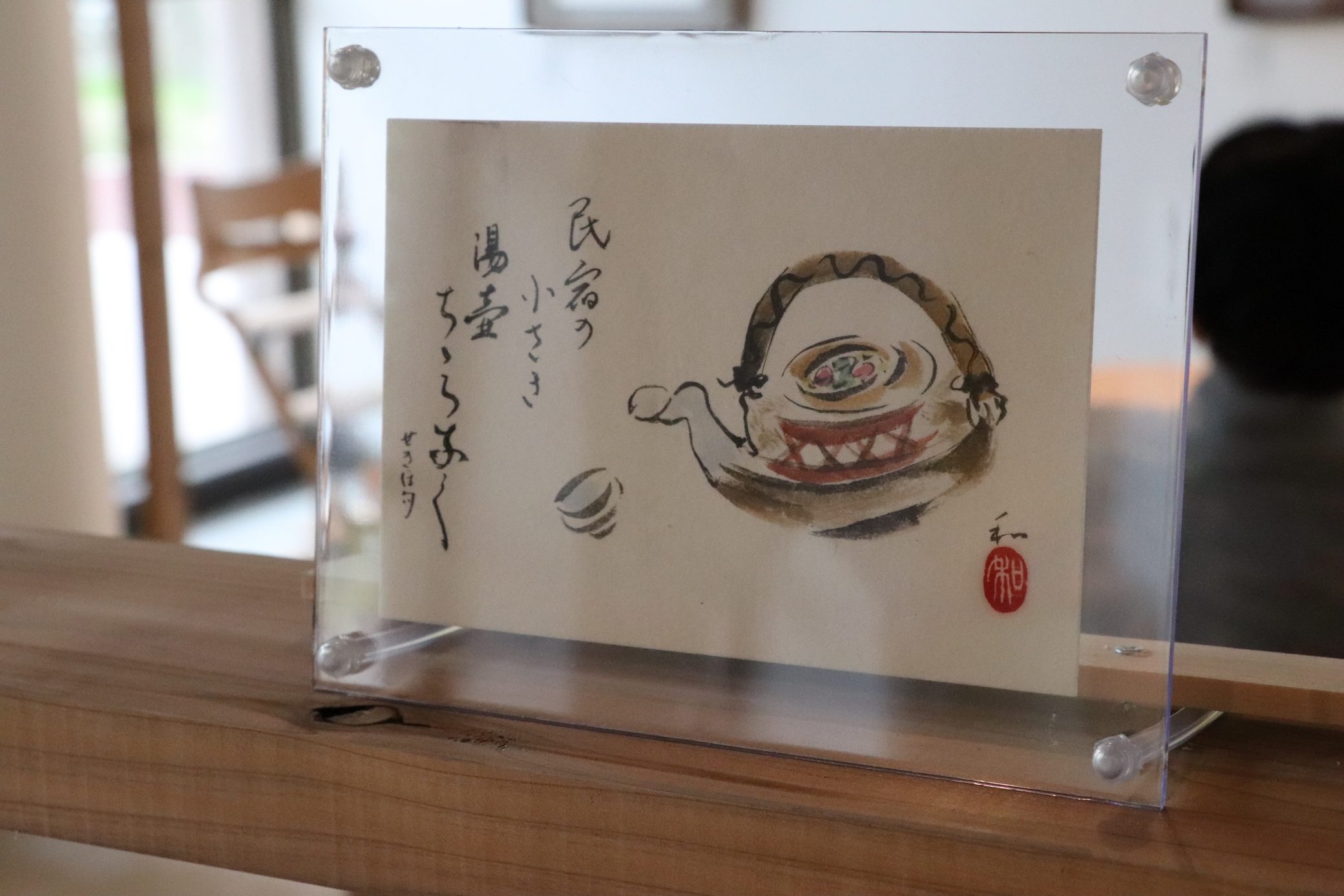

筆と顔彩、和紙、墨を使い、俳句の心を簡潔な線と絵で表現する「俳画」の歴史は古く、その生まれは江戸時代後期とされています。

秋田では、明治生まれの薮本積穂氏が設立した「積穂俳画」協会の支部として、約40年前に活動がはじまりました。

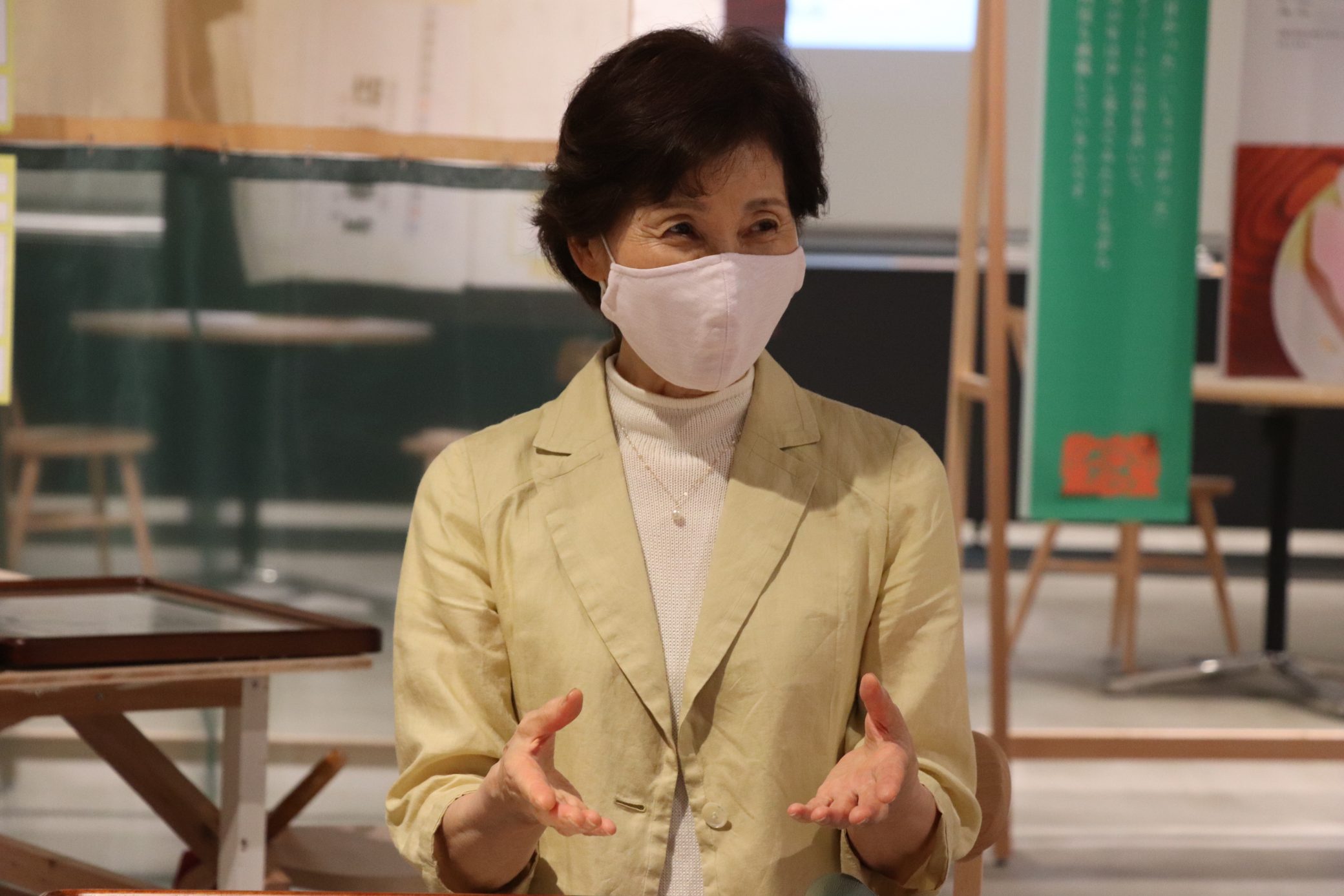

現在秋田教室に所属するのは約30人。この日は、代表を務める折原和子さんと、メンバーの宮川才子さん、杉山恵美子さんの3人に俳画の魅力やパートナー事業を通しての変化について聞きました。

活動の集大成として、2021年10月15日から秋田市文化創造館で作品展とワークショップを予定しています。

「ほっこり」が魅力

濃淡・かすれ・ぼかしが生み出す柔らかさ

折原 俳画は、積穂先生が描いた作品を手本に、俳句も絵も、色も構図も忠実に和紙に描くことが基本です。

大切にされているのが、「濃淡」「ぼかし」「かすれ」の技法。

たとえば、「濃淡」は、葉を描くとき、緑一色に塗るのではなく、平らにした筆に、一番薄い緑色、次に濃い鶯色、最後に一番濃い青草色を並ぶように載せ、和紙の上で3色を一度に運ぶ技法です。ひと筆で濃淡(グラデーション)をつくることができます。

杉山 描くものをすべて一色に塗りこまないので、絵の中に白い部分(空白・余白)ができるのも特徴です。ほわんとした優しさが感じられて、シンプルで柔らかさがあるところがいいなと思います。

宮川 俳画には64歳のときに出会いました。折原さんの前に代表を務めていた岡田柳穂先生が母の友人で、作品を見せていただいたことがきっかけです。

折原 私は宮川さんに誘われて、岡田先生が自宅で開いていた教室に通うようになりました。

「何でも好きなものを自由に描きなさい」ではなくて、「手本を真似しましょう」という教えだったので、大人になってから、経験がなくても始められたと思います。

岡田先生が「あんまり上手にならなくていいよ」と言ってくださったのも救いで、始めたころは、仕事帰りに先生のお宅へおじゃまして、お茶を飲んでおしゃべりするのが楽しみで、作品をつくるというより遊びに行っているような感覚でした。

伝統ある世界ではあるのですが、気楽に参加することができて、だから20年続けてこられたのかなと思います。

題材が「古いもの」というところも、気持ちが安心して好きです。

今は使われていない言葉や文字を辞書で調べるのも楽しいですし、絵もシンプルでほっこりしていて、子どものころを思い出してタイムスリップしているような気分になります。

積んだ稲ワラにカラスがとまっている絵があれば「昔そういえばそうだったな」、川を描いていたら「子どものころ川でよく鮎釣りをしたな、波ってこうだったな」と当時の情景が目に浮かびます。そうすると父と母の若いころの姿も思い出して、気持ちをゆったりさせてくれます。

杉山 手本に忠実に描く方法とは別に、ハガキをはじめ、箸袋やランチョンマットに絵を描く自由な「創作」の表現方法があります。私は岡田先生が指導していた絵ハガキ教室で、創作から俳画を始めました。

絵ハガキ教室では俳画の技法は習いますが、題材は自由です。孫に手紙を送りたいと思って通い始めたので、孫が好きな野球の絵を描くなどして「創作」を楽しんでいました。

宮川 「創作」では絵だけを描いてもいいし、「感謝」とひと言添えてもいい。私は数枚のハガキに季節の絵を描いておいて、何かいただいたらいつでもお礼に送れるようにしています。とても喜んでもらえて、年齢を重ねても、少しでも誰かの役に立つことができると思えるのは俳画を続けていてよかったなと思う瞬間です。

パートナー事業との出会い

俳画でまちを楽しくしたい

折原 パートナーの募集は、秋田市広報で見つけました。

今年90歳になる岡田先生から代表を引き継いですぐのころ、「俳画の世界をもっと外に開いていきたい」と考えていたときだったので、募集を見て、「これだ!」って思いました。

文化創造館には、千秋公園の桜やお堀のハスを見に来る人たちがきっと立ち寄ってくれる。ここで展示ができたら、俳画を知らなかった人にも作品を見てもらえるし、「春を感じて」というテーマで俳画を描いてもらったり、他の団体とコラボしていろんな手法で「春」を表現する体験ができるかもしれない。そうすればまちが楽しくなるのではないかと考えました。

伝統ある世界なので、できないこともあると思いますが、岡田先生も新しいことへの挑戦を応援してくれて、「まずやってみれ」「今だ、がんばれ。自分もがんばる」と言ってくれます。

審査を経て、「パートナーになりましょう」と言ってもらえたときは、すごくラッキーだなと思いました。

はじめて知ることばかりで、わからない言葉に出会ったら、調べて覚えようとするので、すごく頭の中は忙しく働いているのですが、とても刺激になっています。

杉山 最初はドキドキしていました。若い人たちについていけるかしらって。

宮川 若い人たちの感覚や考えってすごいなって。あと3年長生きできそうという気持ちになりました。

折原 7月8月に協会としてはじめて開催した「親子ワークショップ」は、パートナーになれたから実現したものだと思います。

俳画は「手本に忠実に描く」ことが基本なので、子どもを対象にした「何でも自由に描く」体験はこれまで開催したことがありませんでした。

挑戦できたのは、プレゼンテーション審査の際に出た、「俳画はどこまでいじれるものですか」というゲスト・コメンテーターからの言葉がきっかけです。

「え? いじるってどういうこと?」と最初は思いましたが、考えるうちに「(前例がないことを)やってみたいな」と思うようになりました。

パートナー事業を通しての変化

「やったことがないこと」への挑戦

島(スタッフ) 「今までやったことがないことに挑戦してみる」ということを、ひとつの活動のテーマにしたのですよね。

折原 「親子ワークショップ」では、「濃淡」「かすれ」「ぼかし」という俳画の技法を紹介しながら、俳画の道具を使って、描きたいものを自由に描いてもらうことに挑戦しました。

杉山 やってみたらとても楽しかったですね。自由な発想に驚かされました。顔彩は参加者のテーブルに3色用意していたのですが、描いているうちに「水色はないですか」「僕、黒がほしい」「私、緑がほしい」と手を挙げるので、私がもっていたほかの色の絵具を渡して、色数も色の種類も好きに使えるようにしてみました。そうしたら子どもたちの筆が、もっと動いて、「何でも自由な方が楽しいのだな」と実感させられる出来事でした。

折原 「自由に描きたいものを描いてください」というのは一番苦しいお題だと思ってしまいますが、絵具も自由に混ぜて、もったいないくらい使って、見ていて気持ちがよかったですね。

島(スタッフ) みんな迷いがないですよね。大人になったら怖々としてしまいますが、躊躇がない。虹や海、クワガタやインコなどいろんな作品ができました。

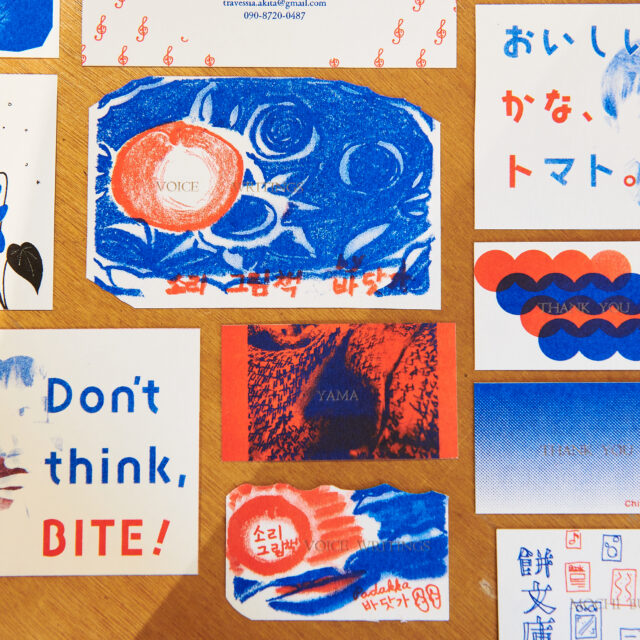

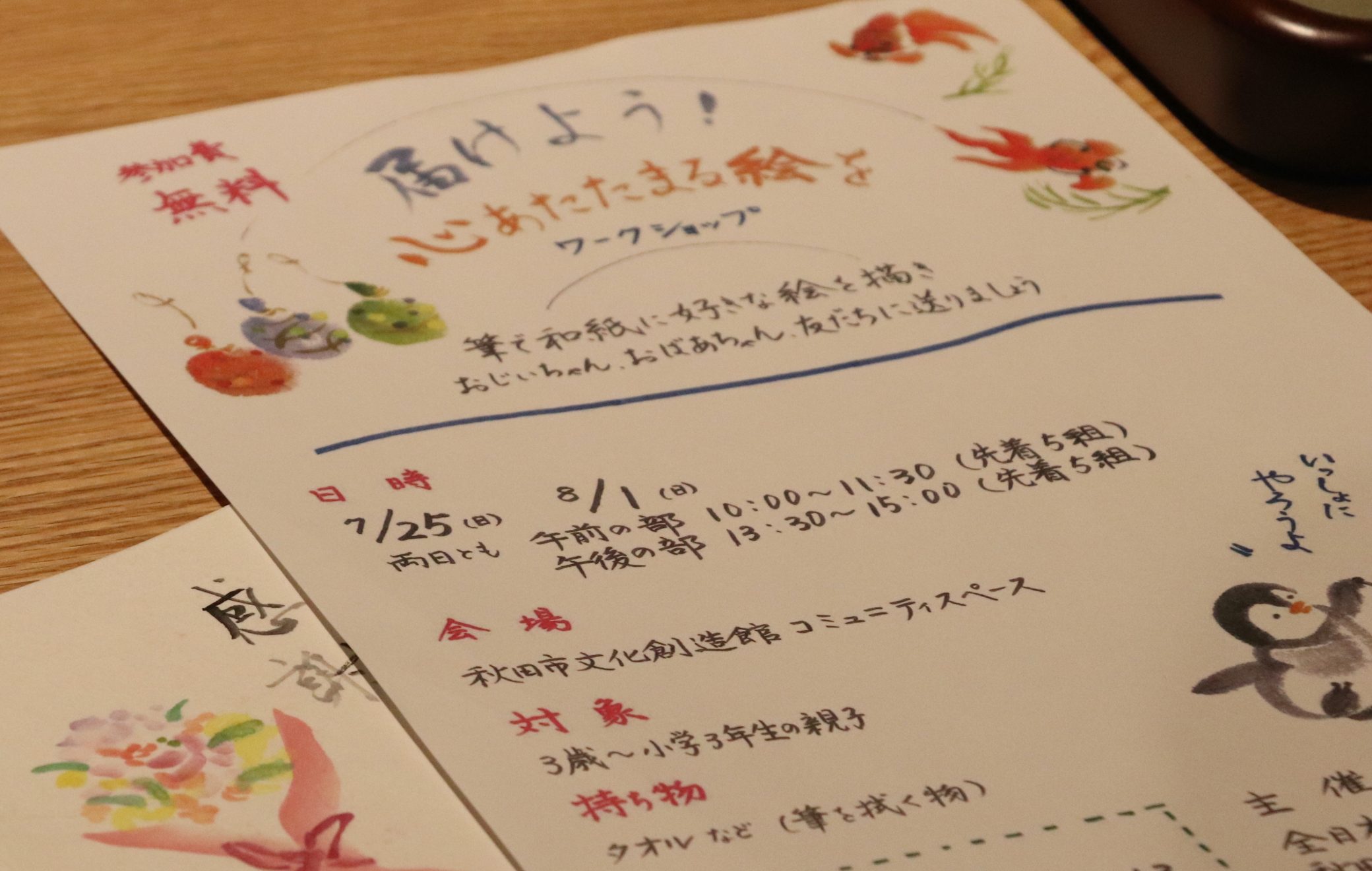

島(スタッフ) ワークショップの参加者を募集するチラシづくりにも挑戦しましたね。グラフィックが得意なスタッフの齊藤からもアイデアをもらって、一緒に考えて。

杉山 パソコンが使えないので、描いた絵を切り抜いて、白い紙に貼って、それをカラーコピーする方法を教えてもらいました。

宮川 すごく参考になって、同じ方法で自分の作品もつくってみました。描いた絵を切って、左右にずらしたり、逆さまにしたり、重ねたりすることは初めてだったから、今まで思いつかなかった新しい作品をつくれるようになりました。

島(スタッフ) 「これまでやってこなかった新しい展示方法」も一緒に学びましたね。

文化創造館にはピクチャーレールがないので、「どうやって展示すればいいかわからない」という不安を話してもらって、美術家でもある館長の藤浩志に展示例を見せてもらう「俳画ミニ展示」を企画しました。

折原 あの展示は、ショックでした……。新しくできたばかりの館なのに、展示のために壁に穴を開けはじめて! こういうやり方もあるのだと知って、「やってこなかったことにもチャレンジしたいね」って、親子ワークショップの開催にも踏み出せました。

パートナー事業2021を経てこれから

島(スタッフ) 10月にはいよいよパートナー事業の集大成となる作品展を開催しますね。

8月に会場の下見を行いましたが、開催中の展示で使われていた備品を、「軸を掛けられるから使ってみたいね」とか、「調理台も使ってみたいね」とか、折原さんたちからもアイデアがたくさん出たことが印象的でした。

折原 これまで約半年間の活動を通していろんな展示方法ができる施設だということを教えてもらえたので、今までのようにただ1列に絵を並べるだけではおもしろくないと思いました。島さんや齊藤さんからもアドバイスをもらって、お皿に料理の絵をのせたり、調理台にピーラーや包丁の絵を置くのもいいなって、想像がふくらみます。

島(スタッフ) ワークショップも同時開催する予定ですね。

折原 夏のワークショップの参加者の様子を見ていて、子育てをがんばっているお父さんお母さんを、俳画を通して応援したいと思うようになりました。すごく体力は使いましたが、私たち自身も楽しくて、今後も続けていきたい活動です。

折原 俳画ファンが増えてくれることはもちろん、来年もパートナーとして活動を続けられたらと思って作品づくりや会場づくりに挑戦中です。10月の作品展とワークショップを今後につなげる機会にしたいです。

全日本薮本積穂俳画協会 秋田教室による秋の作品展とワークショップは、2021年10月15日(金)〜22日(金)、文化創造館1Fのコミュニティスペースで開催します。お気軽にお立ち寄りください。

(取材:佐藤春菜 撮影:秋田市文化創造館)

information

秋田市文化創造館パートナー2021

01 全日本薮本積穂俳画協会 秋田教室

活動内容

| ●俳画ミニ展示(終了) |

| 日時 2021年5月2日(日)〜5日(水) |

| 場所 1階コミュニティスペース |

| ●ワークショップ「届けよう!心あたたまる絵を」(終了) |

| 日時 2021年7月25日(日)、8月1日(日) ※両日2回計4回開催 |

| 場所 1階コミュニティスペース |

| ●作品展 ※開催中にワークショップも予定 |

| 日時 2021年10月15日(金)〜22日(金)10:00〜17:00 ※10月19日(水)は休館 |

| 場所 1階コミュニティスペース |