クロストーク

「まれびと/風土/日本海」イベントレポート(後篇)

石川直樹(写真家)×伊藤俊治(美術史家)

日時:2024年1月14日(日) 14:00-17:00

会場:秋田市文化創造館 1階 コミュニティスペース

主催:秋田市文化創造館

1月14日、当館1階コミュニティスペースにて、写真家の石川直樹さんと、秋田市土崎出身の美術史家、伊藤俊治さんをお迎えし、「まれびと/風土/日本海」と題してトークイベントを行いました。お話の後半は、お二人による新刊『秋田 環日本海文明への扉』へとつながる、秋田をめぐる「まれびと」について、さらに日本海文化、北方文化にまで話が及びました。石川さんと伊藤さんの対談も収録されています。

【伊藤俊治さんのお話】

●土崎生まれ

伊藤 今日お話しするのは、石川さんのお話を受けて、秋田を入り口とした北方文化の広がりと、日本海沿岸を「まれびと」が行ったり来たりする移動についてです。

僕は秋田の土崎という港町の生まれで、18歳までそこで暮らしていました。それから東京に出て、その後、東京もいたたまれなくなって、ニューヨークやパリに行って、今の歳になったんだけれど。

今まであまり、秋田のことは書いたり、論じたりしませんでした。石川さんが秋田に足しげく通うようになってから、僕も秋田に対する新しいまなざしというのかな、秋田をもう一回捉え直すきっかけを与えられたような気がして。『写真』という季刊の写真雑誌がありますが、そこで僕がテキストを書いて、石川さんが写真を載せてという特集ページを組んだりして、最近、秋田のことを書いています。今年中には亜紀書房というところから、共著で秋田の本を出版予定です。(※『秋⽥―環⽇本海⽂明への扉』が亜紀書房より発売中)

18歳まで僕は、目の前が日本海でしたから、海に包まれて生きてきたようなものでした。少年時代の生活の中でいつも対岸意識というか、海の向こうの世界は、一体どうなっているんだろうというのが、自分の想像力の基盤にありました。自分が生活している「ここ」と、海を介してつながっている、見えない「あそこ」をつなぐような思いで成長してきた部分があります。

●北方の世界

最近、特に北方民族の世界に非常に強い関心を持ってきました。昨年も、モンゴルのウランバートルからロシアのイルクーツクまで旅しましたけれど。北方世界というのはどういう定義があり得るのかというと、北緯40度とか北緯45度より以北の世界といえると思います。

北緯40度ラインは、秋田の男鹿半島の入道崎あたりを通ります。北京も北緯40度ラインで、ニューヨークも北緯40度ラインです。その下のちょうど北緯38度線は、韓国と北朝鮮を分けています。僕の手書きで申し訳ないんですけど、地図上に記しました。

北緯40度がちょうど男鹿半島を通っています。北緯45度線が、北海道の北の端の稚内を通ります。さらに上の北緯50度ラインが、日露戦争で日本の領土になった南樺太と、ロシア領の北樺太を分ける線でした。

樺太というと、皆さん、異境のように感じられるでしょうけれど、戦前は、土崎港や男鹿の船川港からたくさんの出稼ぎ労働者が、樺太へ季節労働に出掛けていました。樺太は大漁場でしたから。

秋田出身の小林多喜二という、プロレタリアート文学の代表的な作家がいますが、小林多喜二の「蟹工船」というのは、オホーツク海とか、カムチャツカ半島や千島列島、樺太まで出向いて、カニ漁、缶詰加工する船のことです。その労働者を描いた小説です。「おい、地獄さ行ぐんだで!」という書き出しで始まります。北の海には、非常に過酷な現実が待ち構えていました。

樺太とか、それ以北の世界に漁に行くということは、地獄に等しいことを意味していたことが、その言葉からも分かると思います。当時、日本と樺太を結ぶ定期航路があって、『銀河鉄道の夜』で有名な宮沢賢治も、1923年に2週間ほどの樺太旅行をしています。「樺太挽歌」など詩になって残っています。

日本海は、縁海です。縁海というのは大陸周辺の海のことで、島とか半島とか群島に取り囲まれた閉じた海のことです。われわれがいるこの日本海、その隣のオホーツク海、さらにその先のベーリング海。この3つの海というのは縁海で、実はつながり合っていて、その沿岸沿いに特別なある共通した文化、あるいは芸術を持っていました。3つの海はユーラシア大陸に接していますから、太平洋に突き出すようにして大きい3つの円、弧を書いています。そういう強い関係を持って連携し合ってきました。

●北方モンゴロイド文化

北方モンゴロイドの人たちは、北緯40度、45度、北緯50度、北緯60度、どんどん北に行って、その厳しい環境の中で自分の精神を鍛えて肉体を変えていく。モンゴロイドの特異な体質の問題がありますけれど、そういう進化を遂げていかないと、厳寒の地で生きていくことができなかった。東北アジアに関していえば、北緯45度くらいが人間の生活できる限界だと思われていた長い時代があったんです。

それでも北へ行って、シベリアへ人類が進出を開始して生活し始めたのは、正確に推し量ることはできないのですが5、6万年前だといわれています。4万年前くらいには、北緯50度、55度を超えて、だいたい1万年前には人類が北緯70度線を突破していきます。

モンゴロイドは、旅するモンゴロイドといわれていますが、オホーツク海、カムチャツカを越えて、まだ陸地だった時代も含めてアメリカ大陸へ渡って、南アメリカまで到達するわけです。モンゴロイドの移動は常に、ある意味で寒さとの戦いでした。そういう過程で、寒さに耐えることができる精神と肉体をつくり出していくことが重要だった。私たち秋田人も、寒さに耐えてきた先祖の恩恵をあずかっています。

●まれびとと海流

日本海に話を戻すと、日本海の北端は、間宮海峡と宗谷海峡で、オホーツク海とつながっています。そこから下がって、津軽海峡で太平洋とつながる。さらに日本海の南端は対馬海峡で、東シナ海とつながっています。つまり、日本海の出入り口は四つあるんです。それぞれの出入り口に、いろいろな歴史と記憶がある。日本列島は、かつて大陸の一部でした。ユーラシア大陸の一部だったんです。だんだん大陸から分離して、現在の日本海の原型が出来上がってくるのは、数百万年前といわれていますけれど。

その後は、世界的な海水準変化が起こって、海底が浅い対馬海峡というのは開いたり、閉じたりしていましたが、それが完全に開き切ると、黒潮から分岐した対馬海流が日本海へどっと入り込んで、南からの流れが、日本海沿岸に沿って北上するようになります。こういう海流変化によって、対馬海流は暖流ですから、太平洋側に比べると、南方系の植物とか動物の北限が、はるかに北へ伸びていきます。象潟沖とか秋田沖とかへまでやってくる。

まれびとの分布や配置構成は、この南からの海流と北からの海流の交差する様相を、ある意味で表していると個人的には考えています。

日本海では、樺太から日本列島に沿うようにして、大きい地震多発地帯が帯状に連なっています。海溝プレートの沈み込みによる地震が非常に多くて、僕が幼い頃でも、例えば男鹿沖地震とか、新潟地震とか庄内沖地震とか、そういう大きい地震が連鎖的に起こっていく地域です。今回の石川県の地震も、大きい災害になりました。先ほど石川さんが話してくれた珠洲や輪島も、非常に大きい被害に見舞われています。

●「まれびと」の意味

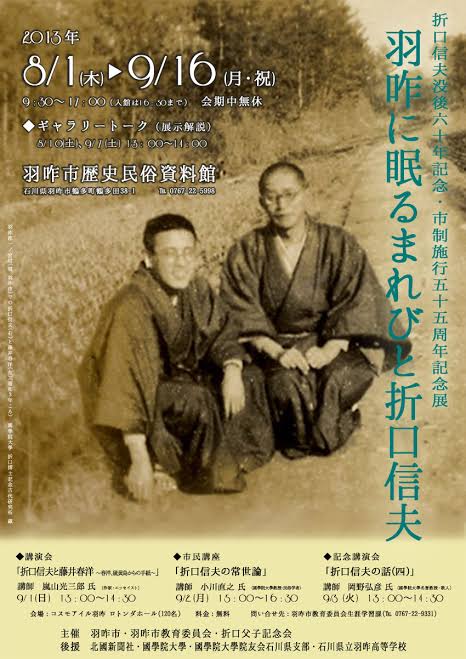

石川県に羽咋という町があります。これは『羽咋に眠るまれびと折口信夫』という展覧会が、羽咋で行われたときのポスターです。「まれびと」という概念は、1929年に折口信夫が提示した概念です。折口は、実はいろんな意味で、能登半島と男鹿半島はきょうだいのようなものだと話しています。その言葉から、まれびとの意味について少し詳しく話していきます。

能登半島の西の付け根に羽咋という、今回も被害を受けた街があります。日本海に面して、千里浜という砂浜が大きく南北に連なっている場所です。この地図を見てください。赤いラインがちょうど羽咋のあたりに通っていますね。大陸から渡ってきた人たちにとって、石川県の羽咋にたどり着くことが、一つの定期的なルートになっていました。

海浜の集落に、能登の国の一宮である気多大社があります。気多大菩薩は、大陸から従者を率いて渡来した王子が能登半島を巡行して鬼神を追放して、気多神社をつくったといういわれがあります。つまり、渡来神なんですね。

「まれびと」の概念を明確にした折口の墓が羽咋にあります。気多大社の近くの砂山に、折口信夫の養子で羽咋出身の折口春洋と共に眠っています。これが2015年に羽咋市の歴史民俗資料館で開催された『羽咋に眠るまれびと折口信夫』という展覧会のポスターで、僕もそのとき墓を訪ねました。

●折口信夫と男鹿半島

折口は、男鹿半島とも強い結びつきがありました。釈迢空名義で、男鹿半島へやってきたときに、「なまはげのくらい残しや雪の春」という句を残しています。男鹿半島と能登半島は日本海に沿ったきょうだいであるという、言葉も残している。

1934(昭和9)年1月6日付の「秋田魁新報」に、折口信夫は「春来る鬼」という文章を書いています。ここでも、能登半島と男鹿半島との強い関連性を述べています。ナマハゲを取り上げて、男鹿の春に来る鬼が海からやって来て、太平山の三吉神社へ登っていく古代信仰と、能登半島の石動山との関連性を述べています。

三吉神社は皆さんご存じのとおり、梵天で有名であり、修験道とか道教の星辰信仰をベースにしています。太陽とか月とか星を神秘的な力の源泉としてあがめる信仰、天体信仰と言ってもいいと思いますけど、そういう信仰のことです。星辰信仰は、古代バビロニアに端を発して、天文学が発展した中国とかインドで特に重んじられました。

能登半島の石動山は、天から石が降ってきたという石の伝説を持っています。イスルギ山とかユスルギ山という古い名前もありますけど、どちらも石が動く山と書きます。開山717年と伝えられていますけど、この石動山も星辰信仰や修験道の地として知られています。気多大社の「気多」の名前の由来は、海に流した棒の意味です。その棒を伝って、常世の神が日本海を渡ってきたとされていました。男鹿半島の男鹿という字も、いろいろな説がありますけれど、雄の鹿じゃなくて、男鹿というのは古い日本の言葉でオガタマ、招く霊のことであって、男鹿半島は神を招き寄せる半島という意味だったと伝えられています。

先ほどの石川さんの「鬼」という言葉とも重なりますが、現在の私たちは、中国から漢字が伝来したときの字面にあまりにも捉えられ過ぎてしまって、その漢字から意味をくみ取るようになってしまっています。でも、地名にはまだ、象形文字である漢字以前の音、多義的な音が含まれています。東北地方の多くの地名は、アイヌ語由来だとよくいわれますけれど、アイヌは文字を持たなかったので、音の中にさまざまな意味を込めました。だから、男鹿半島は男の鹿じゃなくて神を招き寄せる半島であるというも説得力があります。

●春来る鬼

「秋田魁新報」に掲載された折口の「春来る鬼」は、ナマハゲが今のように全国的知名度がなく、それは秋田に残る奇習であるという認識で書かれたエッセーです。折口は、江戸時代に、秋田を根城にしてさまざまな旅をした菅江真澄が書いた男鹿のナマハゲの描写が強く印象に残っているといって、その文章を引用していますが、折口は、男鹿の印象をこうも記しています。

「船川の町に宿ったのは、盆の幾日であったか知らぬ月の円かに白い晩であった。この町に」旧友、亡き沢木四方吉さんの「生家のある処とも知らずに逍遥していた私は、夜の更くるまで町の広場で踊り興じている人の様々の姿の上に、ふと小正月の夜の男鹿の生身剥の面影を見た。東京に帰って秋田人であることも、沢木さんにその話をして初めて船川の人であることを知った程、この県に対する知識は迂遠なものであった。竿灯其他の誘惑を感じさせる物語りをしてくれた沢木さんも今は亡くなって」数年たった。

「この縁の少い秋田について憶い出されるのは、続々として故人の姿である。実は生身剥其ものが昔の村々にとって故人だったのである。言い換えればその農村漁村の測り知れない過去の祖先の霊鬼が、時あって帰って来たことを見せている」。

つまり、ナマハゲというのは死者のよみがえりであると、折口はいっています。先ほど、石川さんの写真を見て、まれびとが家の中に入ってくるときに、上に遺影がたくさん飾ってあったのがすごく印象的でした。まれびとは、死んだ人が帰ってくるよみがえりなんです。

●沢木四方吉という人

ここで、折口が言及している死者というか亡き人の沢木四方吉は、西洋美術史家で、慶應大学の美術史科の初代教授で、慶應に美術史を作った教授です。当時、折口は慶應で教えていましたから、同僚として沢木四方吉と交友を続けていた。美術だけじゃなくて、「三田文学」の2代目の主幹も務めています。永井荷風が初代主幹でした。沢木は学問としての西洋美術史を初めて日本に紹介して、日本における西洋美術史研究の基盤をつくった人です。その人が、男鹿の船川出身でした。折口は慶應大学の同僚として、沢木と強い結びつきで結ばれていました。

沢木自身はベルリンやミュンヘンに留学して、ミュンヘンではカンディンスキーと仲が良かったという話もあります。ミロのビーナスを初めて日本に紹介した人物でもあります。折口が1934年に秋田魁で「春来る鬼」というエッセーを書いた3年前、1930年に、沢木は肺結核で亡くなっています。僕は3度訪ねたことがありますけれど、船川には大龍寺というお寺があります。沢木は、船川の郷里の旧沢木別邸に作られたその大龍寺の墓所に、埋葬されています。また折口信夫の日本最北端の歌碑もあります。

沢木家は、秋田1、2を争う大資産家で。父親は晨吉といい、広大な山林経営とか、日本海沿岸の物流を船川で一手に手掛けて、呉服商も営みながら船川町長もやっていた人です。その後、沢木銀行を設立し、それは秋田銀行の前身です。それほど力を持った大地主が沢木家でした。沢木四方吉は長男で父親に溺愛されました。折口がまれびと論を発表した翌年の1930年に四方吉が亡くなり、父親は1万2000坪に及ぶ沢木家の別荘を大龍寺に寄進して、そこに四方吉の墓を作らせて、メモリアルホールのような楽水亭という庭園を造りました。

今は博物館のようになっている大龍寺のコレクションには、後で少し話をする、大陸から樺太を通って北海道に渡り、松前藩を介して江戸まで行った、豪華な清朝時代の漢服もあり、たくさんの品々を今でも展示してあります。

そして沢木四方吉のめいが穂積生萩(ホヅミナマハゲ)といいます。その穂積生萩は、『私の折口信夫』という本を書いています。彼女は女流歌人としても有名ですけれど、折口の一番弟子を自認しています。

●限りなく怖くて、限りなく懐かしい

折口信夫は「春来る鬼」で興味深い指摘をしています。鬼という漢字が日本へ入ってくると、鬼というふうに固定されてしまう。でも、鬼の多くは、普段は姿を現さずに、ある特別な時間と場所に霊的なものが集中することで、その巨大な姿を現す。しかも、多くの鬼の中でも、最も原始的な姿に近く、懐かしい心で眺められていたのは祖先の霊だったと。

鬼というのは限りなく怖くて、限りなく懐かしい存在として、その姿を現す。鬼は人々に顔も体も見せないで、仮面や藁で全身を覆っている。ただ、その背後に流動的な他界が流れている、霊的存在が控えている。男鹿半島は、そういう霊が最も集中する特別な場所だったわけです。

男鹿半島と能登半島はきょうだいだと折口は言いました。海流でつながっているのはもちろんですが、男鹿には能登山という山もあります。現在の船川の椿地区のことです。折口が穂積生萩と一緒に散歩した場所でもあります。山とその裾野全体を沢木家が持っていました。能登には実は沢木姓がたくさんいます。男鹿にも沢木という名前が多いです。恐らく、石川の人たちが秋田へ北上してきたと想定されます。

石川さんも撮影している、輪島のアマメハギは奇怪な面を着けた3人の鬼が、ナマハゲ同様に家々を巡り歩く。日本海に大きく突き出した男鹿半島は、もともと島でした。雄物川と米代川から吐き出された流砂によって両側が結ばれて八郎潟を抱き込むようにして、男鹿という半島になったんです。男鹿三山は古くから山岳信仰の霊場であって、交易を求めてやってくる人たち、漁民、難破して漂着する人、修験者、巫女やイタコ、そういった人たちが各地からやってきて、この地を往還していきました。

ナマハゲや男鹿の蜘蛛舞などの芸能は、そういう人たちの存在を抜きにしては考えられない。まれびとは本来渡り神ですけれど、だんだん変化していって、折口がいうように、外部から来訪する旅人や芸人、遊行者や座頭、漂流者とかも、まれびとのように歓待することが村々の通例になっていきます。まれびとのシステムチェンジですね。神様であったものが、旅芸人の人たちまでが、まれびととして受け入れられていく。そういう文脈で考えると、秋田には、なぜ、たくさん、注目すべき遊芸者たちが現れたのかも、ある程度、理解できるようになります。

●石井漠

男鹿からさらに北上すると能代の手前に三種町という町があります。森岳駅で降りて、歩くと1時間半くらいかかりますが、山本ふるさと文化館というところがあって、そこに石井漠メモリアルミュージアムというのがあります。石井漠は、日本のモダンダンスのパイオニアです。土方巽という、日本の舞踏を始めた開祖もいます。そういう石井漠や土方巽も、僕はまれびとの文脈で理解したいと思っています。同じ三種町出身の友川カズキさんの写真も展示されていました。

友川カズキさんもまれびとの一人で、『一人盆踊り』や『夜へ急ぐ人』など、代表的な作品があります。実は大島渚から『戦場のメリークリスマス』のヨノイという大尉役をオファーされたんですね。秋田弁を直すことを大島渚から求められたためにその役を拒否して、その後、坂本龍一さんが演じて映画は大ヒットします。友川カズキさんは、中上健次とか寺山修司とか、たくさんの人たちに高く評価された人です。まれびとの一種だと、僕は考えています。

三種町出身の石井漠は、1920年代の初めにヨーロッパに渡って、当時、世界の新しいダンスの先陣を切っていたドイツの「ノイエ・タンツ」という新興舞踏運動に触れ、そこのマリー・ヴィグマンという女性ダンサーに強い影響を受けて、秋田の風土と最先端の舞踏法を融合させた独自のダンスをつくり上げました。巫女の踊りとか、なまはげ踊りとか、不思議なモダンダンスをたくさん生みだします。晩年は盲目に近い状態になってしまいましたけど、それでも踊り続けました。

●土方巽

世界の舞踏の創始者である土方巽も、秋田のまれびとです。彼は、この創造館からすぐ近くの保戸野の生まれで、ラグビーで有名な秋田工業高校の出身です。彼を一躍有名にしたのが『鎌鼬』という写真集で、山形の米沢出身の細江英公という写真家によって撮影されています。1965年に土方巽の父親の故郷である羽後町の田代で撮影されました。ちょうど秋の刈り入れどきで、事前のロケハンもなく、わずか2日間の撮影で、村に突然侵入して、即興的に、村の人たちを巻き込みながら撮影が行われたものです。

同じような手法で土方を撮った人に、アメリカを代表するウィリアム・クラインという写真家がいます。彼は新橋でストリートパフォーマンスをする土方を撮影しました。1964年に『東京』という写真集になっています。

この田代という町には、土日祝だけの開館ですが、鎌鼬美術館という美術館があって、土方の資料が展示されています。土方は道化であり、狂った人であって、鬼でもある。細江英公は土方巽という存在をわしづかみにして、『鎌鼬』という写真集を作りました。

「写真に撮られるということは、己の影を剥ぎ取られ、われとわが身をいけにえにすることである」。『鎌鼬』の解説で、詩人の瀧口修造はそういっています。瀧口は、土方巽の身ぶりをシベリアのシャーマンの身ぶりになぞらえています。『鎌鼬』というのは、土方が付けたタイトルですけど、大地の精、土の精、空気の精、見えない飛ぶ刃を意味します。常にストレンジャーで、故郷への思いがあまりにも強過ぎたために、ずっと帰れなかったまれびとが、突然故郷に帰ってきて、自分の父親の故郷を荒らし回るという、非常に特異な設定の中で、土方巽の『鎌鼬』は作られました。

●鳥海山麓

田代から七曲街道を越えていくと、石川さんたちが今回「アマハゲ」を撮影してきた、にかほに出ます。近くの鳥海山は、大陸のあちこちから日本海を渡って日本列島を目指す、格好のランドマークでした。2700メートル級の山というのは、日本海沿いには、北陸に白山がありますけど、鳥海山は一番目立つランドマークである。東北地方の最高峰ですから、日本海へせり出すようなコニーデ型の独立峰で、日本海に渡ってやってくる渡来民にとって、大きい目印になったと思います。

鳥海山麓にある女鹿(めが)は、男鹿にちょっと対抗していますね。女鹿のある遊佐町からは、3700年前くらいの中国古代の青銅の刀子(とうす)が出土しています。3700年前というと、中国最古の王朝の殷時代です。日本では縄文後期ですけど、この頃から船舶技術がある程度発達して、大陸と日本列島各地と人々が行き来できるようになります。

鳥海山麓には、実はたくさんの縄文遺跡があって、知られざる縄文王国です。山形が誇る国宝「縄文の女神」も、舟形という新庄から少し降りたところから出土しています。酒田の沖に飛島という島があるのを、皆さんご存じだと思います。酒田から船が行き来していますね。これも3000年前とされる遺跡があって、防御用のとりでとか石塁の跡が残っています。女鹿にも「アマハゲ」という来訪神行事があり、ケンダンという、藁を重ねた簑を身にまとって、鬼の面を着けた若者が正月に各家々を回ります。

古代の朝鮮半島では、皆さんが歴史の教科書で学んだように、高句麗と百済と新羅という三つの国が割拠していました。中央の大和朝廷は、百済との関係がすごく強かった。近畿地方に、たくさんの渡来民が呼び寄せられています。現在の北朝鮮にあたる高句麗は、東北や北陸と日本海を介して密接なつながりを持っています。高句麗が668年に滅びると、渤海国が起こりますけれど、渤海国と秋田は、何回も使節のやり取りをしている。秋田城柵博物館が寺内にありますが、そこへ行くと渤海の使者の跡が濃厚に残っています。

●渤海――靺鞨(まっかつ)族

複雑な歴史的に入りますけど、まれびとを考えるときに重要なポイントなので、あえて話します。秋田と関係の深い渤海国は、高句麗の遺臣たちが、ロシア沿海州にあった農耕漁労民族の靺鞨(まっかつ)という民族とともに起こした国です。大体7世紀の末です。日本最初の歴史書の『古事記』とか『日本書紀』に、日本海岸の日本を集団で襲うと記された粛慎(みしはせ)という部族がいるんですけど、この粛慎も同類のツングース系の民族です。靺鞨族は、現在のハバロフスク周辺にある大デルタ地帯のアムール川とウスリー川一帯に住んでいました。彼らは渤海という国を建設して、朝鮮半島北部から中国東北部、ロシアの沿海州にまたがる非常に広大な領地を250年にわたって支配し、海東の盛国として非常に発展した国でした。日本に35回も使節を派遣していた国です。日本史で習うと遣唐使とか遣隋使が有名ですけれど、実は、それ以上に渤海と日本というのは、交流をしていたということです。靺鞨という字は難しい漢字なんだけど、革偏です。これは彼らとの交易の中心が、テンとか虎とか熊とか、そういう動物の毛皮だったからです。

海流の関係で、彼らの船団はたびたび東北地方、北陸地方に漂着して、その地に定住した人たちもたくさんいました。つまり渤海国の民というのは、早くから東北、北陸に渡来して、土着化して、各地で文化の古層を形成していった。あるいは蝦夷というふうに呼ばれた日本の先住民族と混血して、その地と同化していった。これまでのわれわれが教えられてきた日本史では、朝鮮半島南部から日本の畿内、大和へというルートがほとんど中心になって、記述されてきました。しかし、そういうルートを外れて、朝鮮半島の北部、満州、蒙古、ロシア沿海州から、東北、北陸というルートもあったことが分かります。

折口が能登半島と男鹿半島はきょうだいであるといった理由もよく分かると思いますけど、渤海を起こした靺鞨族の中で、靺鞨は7部族に分かれていて複雑なんですが、ロシアのアムール川近辺にいる人たちは、黒水靺鞨と呼ばれていたんです。アムール川を中国では黒竜江、黒い竜の川って呼んでいたために、そのアムール川周辺の流域に住んでいる人たちを黒水靺鞨と呼びました。

この黒水靺鞨の末裔が現在、アムール川流域に住むナナイ族の人たちです。彼らは今も川をさかのぼってくるサケを採りながら暮らしていて、その顔は日本人そっくりです。

黒澤明という映画監督がいます。世界のクロサワですけど、黒澤が1975年にソビエトのモスフィルムで製作した『デルス・ウザーラ』という大作を発表しました。これはアカデミー賞外国映画賞とモスクワ国際映画賞グランプリを受賞しました。『デルス・ウザーラ』の主人公のデルスはナナイ族出身の人です。その顔は、昔の日本人にそっくりであると黒澤は直感していました。

ちょうど1900年代の帝政ロシア時代で、極東シベリアのウスリー川とかアムール川を軍事用に調査していたウラジミル・アルセーニエフというロシアの軍調査隊長と、その案内役である漁師のデルス・ウザーラとの交流を描いた映画です。ロシア沿海州地域調査の第一人者とアルセーニエフは呼ばれていて、その探検記が1926年に出て日本でも翻訳されて、黒澤はそれを読んで感銘を受けて40年近くにわたって企画を温めていたんです。なかなか実現する機会がなくて、ようやく外国資本で1975年に『デルス・ウザーラ』という映画になりました。

黒澤明の父親は黒澤勇で、秋田県生まれです。仙北郡の豊川村の旧氏族出身の人です。勇は大の映画好きで、黒澤明を小さい頃から一緒に映画館に連れていって、それが契機になり、黒澤は映画界入りします。

ちなみに、この『デルス・ウザーラ』の主役のデルス役は三船敏郎が予定されていました。でも『デルス・ウザーラ』は厳寒の地で、2年間滞在して製作しなくてはいけなかったという理由で、三船敏郎は途中で降りたんです。三船敏郎の父親も、秋田県生まれです。徳造というんですけれど、鳥海山の麓の、現在、由利本荘市鳥海町小川の出身の人です。徳造は漢方医の息子として生まれて、満州に渡って写真師になります。三船写真館というのを開業して、三船敏郎は大陸の生まれで、その三船写真館を手伝いながら写真技術を学び、その後、徴兵になって陸軍の写真班に入隊しています。

そういう経緯があり、『デルス・ウザーラ』はシベリアの非常に厳しい自然と、そこに生きるデルスの生きざまを描いた映画となった。それらの映画の製作に関わった人々、特に黒澤明は、ナナイ族の人たちに、日本人の原像みたいなものを強く感じていたことを、触れておきたいと思います。

ナナイ族のいるシカチ・アリャン村というのがある。ナナイ族の聖地と言われています。英語で言うとペトログリフですけど、多くの岩刻画のあることで世界的に知られています。

シカチ・アリャン村は、ナナイ族の一番大きい村ですけど。特に有名なのは、この大角鹿の岩画です。1万年前のものとされていますが、先ほど言った星辰信仰の北斗七星の大角鹿座を描いたものです。西洋では大熊座になっていますけれど。レントゲン画像のようにして、体内が透けて見えている。体内まで透視して表現されて、体は側面を描いているのに、大角、鹿の大角だけは正面という3D描法で描かれています。

アムール川とウスリー川の2カ所では、舟が刻まれた岩画も発見されています。これは、北海道の小樽の有名なフゴッペ洞窟の、ゴンドラみたいな舟の絵とそっくりです。ここにも北のネットワークがみとめられる。フゴッペ洞窟には、ナマハゲに似た角を持ったシャーマンのような人間も描かれています。これはシカチ・アリャン村の岩刻画です。変なお面っていうか、よく分からない仮面のようなものが描かれた図柄もあります。

●日本海文化

アムール川は、密林を縫ってオホーツク海へ注いで、間宮海峡を通って日本海へ注いでいます。この流れに乗って、北海道や東北までたどり着いて、その地と同化していった人たちがいました。そこには、日本海を介した広大なネットワークが広がっていると。目に見えるまれびとも、目に見えないまれびとも、その流れに乗って日本にたどり着いた可能性があります。

日本海文化は渡来文化の影響を非常に強く受けたものですから、神は海から守り来るものであって、自然や生活に染みわたっていくものでした。北から南からの海流という生活に密着した、自然の偉大な力が尊ばれて、海流がもたらす恵みが、やがて神という名の下に統合されていきます。海からやってくる神々は、海辺や島の人々に幸をもたらすと同時に、家々を訪ねるまれびとは、閉ざされていた生活、冬の生活を励ます存在になります。

それだけにとどまらず、そういう神々の流れは、海岸から河川をたどって内陸へ分け入り、海と山の領海を有する山岳信仰になっていきます。山神と水神を統合する日本独特の習合文化を生み出していく。海と山の非常にコスモロジカルな均衡の下に、外来、渡来してきたものをかみ砕いて、それを統合して、自然に内包されたより深い力によって土地の浄化を行うという、そういう仕組みが日本列島のあちこちにできていきます。だから、海の人は山の人になって、山の人は再び海の人に帰っていくという往還がありました。

そういう咀嚼力というか、かみ砕く力をつくり出してきた日本の精神文化は今でも分厚い層をなしています。僕は個人的には最近、秋田という風土が、そういう日本の古来からの咀嚼力をまだ潜在的に内在している、特別な場所であるっていうことを認識しています。僕の発表は以上になります。

【伊藤俊治さん×石川直樹さん対談】

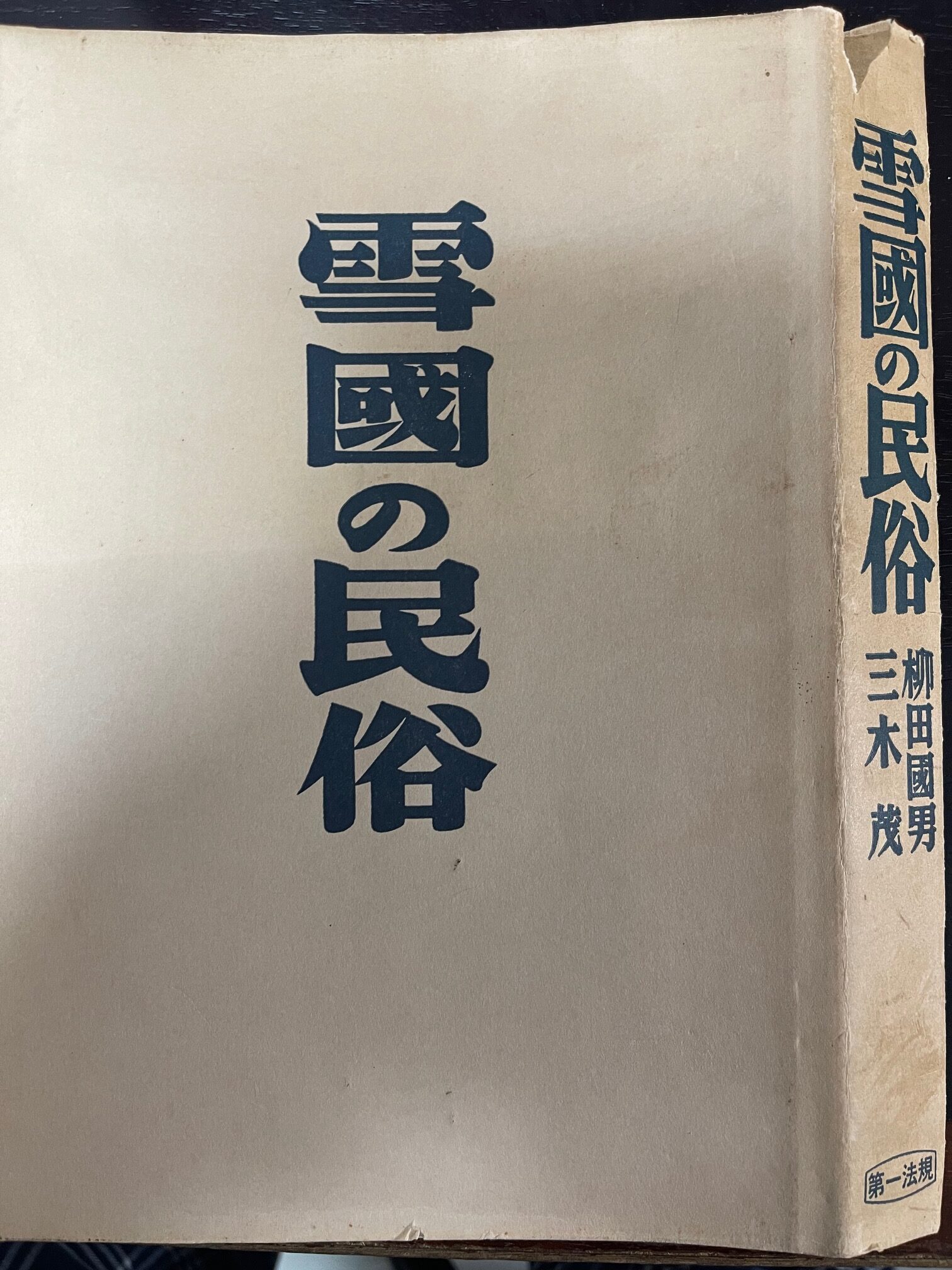

伊藤 『雪国の民俗』っていう、1944年、戦争中に刊行された柳田國男と三木茂の、柳田さんが文章を書いて、三木茂さんが写真を担当した、すごくいい本があるんです。勝平得之という秋田で有名な版画家が装丁を担当して作り上げた本です。戦争中に出されたので、随分長い間、復刊されることはなかったんですけど。柳田國男生誕100周年記念のときに、柳田國男のドキュメンタリー映画を、この三木茂さんが作ったことを契機に復刻されました。

三木茂さんは、もともと映画の撮影者で、秋田に関する『土に生きる』という映画を撮っています。八郎潟周辺の集落を中心に撮影した、1941年の映画の監督でした。そのときにロケハンで1年間秋田に滞在して、この本に書いてある村々を撮影しながら、今ではもう残っていない儀礼とか、行事を撮影していった写真家でもあります。

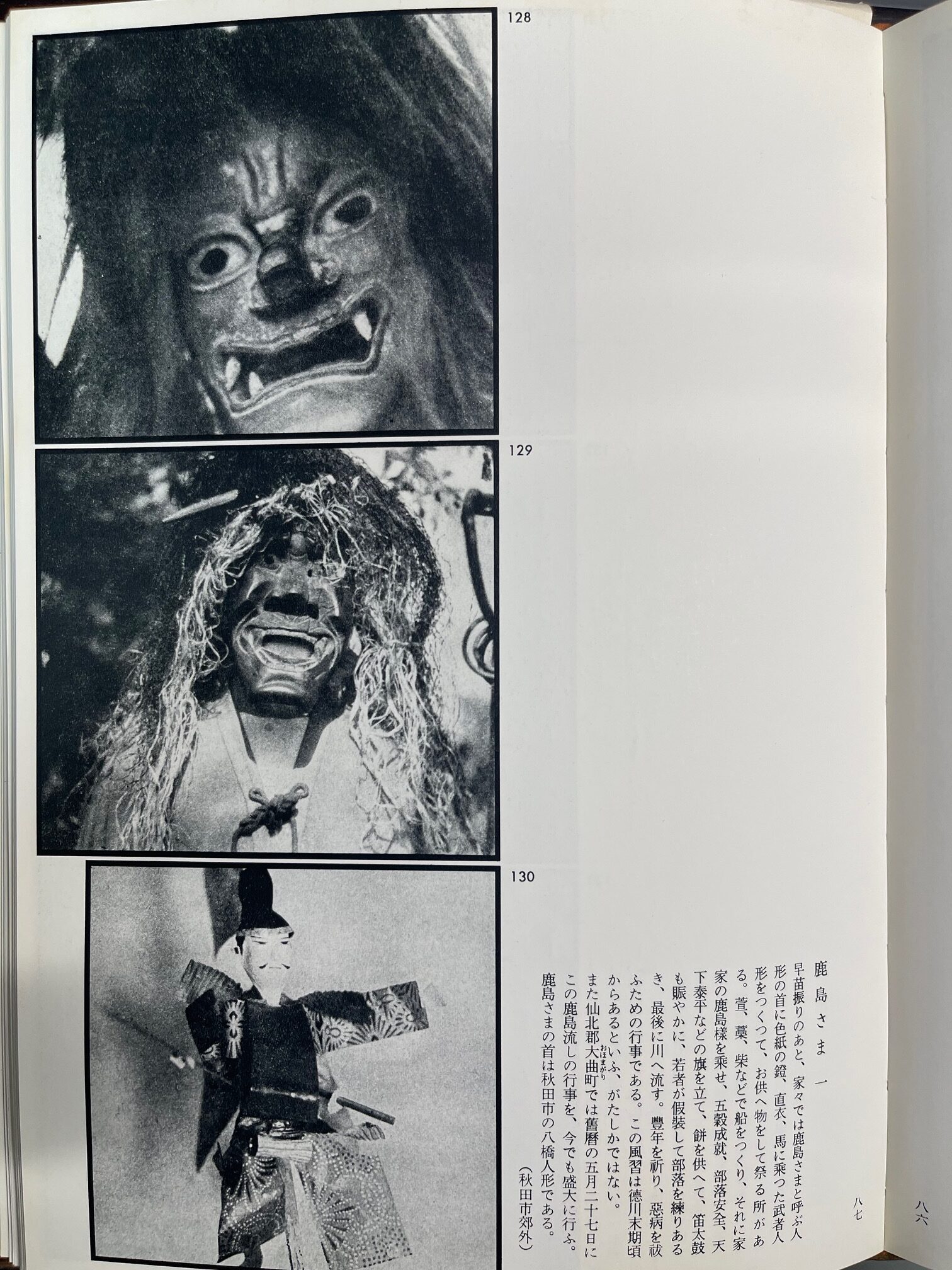

これは1941年のナマハゲですけど、面が異常に大きい。鼻が大きい、目も大きいし、角もなんか6本くらいある。さっき、石川さんの写真にも出てきましたけど、なかなかこういう、まれびとの仮面っていうのは、ずっと長く保存しておくわけにいかないので、その年々に作ったりしているものが多いと思う。石川さん、随分長く撮影してきて、仮面の変化って何か感じたことはありますか。

石川 そうですね。昔からずっと受け継がれている仮面もありますけど、僕が回った地区の3分の1くらいは購入面といって、買うことのできるお面を代用で使っています。でも、手作りの昔からの仮面のほうが圧倒的に怖いですよね。

伊藤 仮面は外側から仮面を見る視点で語られやすいのですが、視点を変えて、仮面をかぶる人からのまなざしで見てみると面白い。仮面をかぶる役割で注目すべきことの一つは、かぶる人にとっては、仮面がまさに異界と触れ合い、異界とコミュニケーションする手段だということですね。

例えば、来訪神の行事でいうと、今までゲームやアニメに夢中になっていた若い人が、仮面をかぶると、急にそれまでの属性や人格を失って、匿名状態みたいになり、他界へ入っていくことができる。仮面はそういう力を持っている。あるいは仮面の力を通して、自分を超えた異界へ降りて、時には神とか鬼に変身することができる。

仮面は、本質的に人間を超越的なものへ誘う、超越的なものに駆り立てる。意識変容の大きい力になるものです。宗教的な言葉でいうと、憑依はPossessionといいますが、何かにのりうつられる構造を持っています。仮面は憑依の仕組みを内包している。だから、仮面をかぶることによって自分を捨て去って、別のものになるというのが仮面の大きい役割です。なぜ世界中にこんなにたくさんの仮面の儀礼があるのかを考えてみると、その仮面によって人間が人間でないものに変わっていく力があるからだと思います。

石川さんの写真集『まれびと』に寄せた論の中も書きましたが、この仮面のメカニズムと、写真のメカニズムは、実は似ているんじゃないかという仮説を出しました。石川さんは世界中の儀礼を撮影していますけれど、その写真を見るたびに、写真って仮面なんじゃないかと思うことがあるんです。この写真という仮面は、ある対象の感情を吸い取ってしまうとともに、それを撮影する者の感情も吸い取ってしまう。そこに、別の新しい仮面を生じさせるということもできる。

今は多くの人が携帯で撮影するということも、重要だと思うんです。かつては、カメラは、ファインダーをのぞいて、ファインダー越しに向こうの世界を見るのが基本でした。フレーミングは写真家にとってすごく基本的な要素でした。今はもう、そういった機能は失われてしまいましたが。ファインダーに目を密着させて、その穴から、向こう側の世界をのぞく、そしてシャッターを切る。現実を見るのとは異なる、ファインダーを通した、限定された視覚から写真を撮るというメカニズムが写真にはあります。仮面を被る人も同じように眼の穴から世界を覗きます。

カメラという仮面をかぶって、世界と対峙する。しかも、カメラという仮面は一様ではなくて、そのときどきの状況や環境によって大きく変化していく。仮面は、それをかぶる人間の心と体の働きを変えて、吸い取ってしまいますが、人が仮面を着けて動いているのではなく、仮面が人を吸収してしまうような事態が起こります。あるいはナマハゲの面を着けると、その人はナマハゲになってしまう。

こうしたメカニズムを持つ仮面に関しても、石川さんは強い関心を持って、仮面儀礼を写すだけではなくて、写真という仮面を携えて、他界と接することをたびたび繰り返してきたと思います。

石川 いま伊藤先生がおっしゃったことは、とても興味深いです。確かに、カメラのファインダーを通じてぼくは世界を見てきました。僕はファインダー越しに片目で世界を見ているわけで、それは、いつもの視点とちょっと異なっています。まれびとの仮面というのは、中の人は2つの穴を通して世界を見ているわけですけど、この穴に目がぴったり合わない仮面もたくさんあるわけです。自分の目とその面の2つの穴が合わず、少しぼやけていたり、片目でしか見えない中で、足元がおぼつかなくなったりする。

南方のほうの行事では、酒をしこたま飲んで酔っ払った状態で仮面をかぶるので、千鳥足で、視点が揺らぐ。そういった状況で、これは子ども2人に脇を抱えられて先導される、ミルク神というものですけど、仮面によって境界を越えやすくしているという部分は、多分にあると思います。特に南のほうのまれびとはそうです。

そして、自分も片目をつぶってシャッターを切っていて、カメラを仮面のようにして異世界に入っていきます。境界を越えながら向こうの世界へ行ったり来たり、カメラを使って往還しているというふうにも、考えられなくもない。それと、ある強固な、小さなコミュニティーがあって、そこに外から入っていく写真家という存在は、当然神様とはかけ離れているけれども、旅人とか遊行者と同じ、まれびとともいえるのではないかということを、伊藤先生がおっしゃったことから感じました。

伊藤 石川さんの写真を見るときに、この世のものではない、ただならないものが写っているという瞬間に、撮影者は一体、どういうことを感じているのかなと考えました。

石川 これは、石垣島のマユンガナシっていう、旅人です。集落の外からやってきた人たちが家々を回って、そして、門前で呪文みたいなものを唱えて、そして、家に上がらせてもらって歓待を受ける、と。この接待を受ける、歓待を受けるというのは、東北、北陸のまれびとと同じですよね。マユンガナシは水木しげる先生も取材していました。マユンガナシは、みのを着けていますが、それを、後ろ前に着けるんですよ。そして、背中を見せないで、そのまま後ろ向きに歩いて家から出ていく、そういうまれびとです。神様だけど、旅人、遊行者みたいな存在です。

こうして海を越えてやってくるのが南の島のまれびとで、東北、北陸では山からくると言われているまれびとも多い。さっきの伊藤先生の話で、鳥海山を目印に、渤海とかユーラシアの人たちが、あるいはオホーツクの人がやってきたときに、目印にしたのが高い山だったのかもしれません。南の島には山がないので、島をめがけて海のかなたからやってくる来訪者たち、それがまれびとの原型になのかなと、先ほど、伊藤先生の話を伺いながら感じました。

伊藤 先ほど、僕がちょっと話した、南からの流れと北からの流れが、さざ波状に連鎖的に混じり合っていく感覚というのは感じますか。

石川 そうですね。岡本太郎も、こういう仮面に南方からの影響があるんじゃないかと言ってましたけれど、それが本当にそうなのかは全く分からないです。東北、北陸と九州、沖縄の間に、仮面のリレーがほとんど残ってないので。伊藤先生がおっしゃったように海流が交わるような、東北、北陸と九州、沖縄のクロスセクションみたいなところで、まれびとがあるのかな、と。でも、本州の真ん中が抜けてるんですよね。だから、さざ波のように、グラデーションのように変わっていくというよりは、海が繋げているような感じはありますね。

伊藤 これはナナイ族の衣装です。サケの民って書いてありますけど。こういう豪華な衣装を交易の対象にしていた。パリのケ・ブランリ美術館という美術館、世界の民族美術を集中的に展覧会やってるとこですけど、そこでもナナイの芸術文化というのが注目されて、パリで大きい話題になったのも、こういう衣装や民族文化なんです。これは、さっき言った、フゴッペとの関係はどうですか。

石川 フゴッペ洞窟は、こういう岩刻画が残されていて、カヌーみたいな舟やシャーマンの姿が描かれていて、明らかに関わりがあるなと思いました。僕もフゴッペ洞窟の岩刻画を調べているときに、シベリアのアムール川沿いの洞窟で見つかった、先ほど伊藤先生が画像を見せてくれた、あの岩刻画を調べたことがありました。

伊藤 フゴッペ、2000年前ぐらいの遺跡でしょう。

石川 はい。フゴッペにあるシャーマンのような刻画は、先ほどのナナイとかデルス・ウザーラのいたシベリアのシャーマン文化を彷彿させますね。アイヌとは異なるオホーツク文化の担い手たちが日本海を介して、あるいはオホーツク海を介して、北海道なり東北の沿岸部に直接やってきたことと関連していると思います。

伊藤 秋田というのが日本の行き止まりじゃなくて、北方民族世界の扉というか入り口であったということが、きょう、話したかったことです。もう一つの軸は、時代ともに変容しながら、概念が流動化していく「まれびと」、遊行者や旅人、イタコや巫女、秋田はそういう漂流芸能者も含めた「まれびと」たちの行き来する場所でもあるということを、示そうとしました。

柳田國男も、何度も秋田を訪れていて、先ほどの『雪国の民俗』だけではなくて、秋田についてたくさん書いています。「秋田の行事」という日本で一番大きい絵を描いた藤田嗣治も、パリから戻り、1930年代を中心に秋田をまれびととして訪れて、取材しながら、長大な絵を2週間で仕上げました。平野家の1万2000俵入る米蔵にキャンバスを貼って、一気に描き上げています。

先ほど石川さんが話した岡本太郎も、「芸術新潮」で「芸術風土記」という連載を始めた、第1回目が秋田です。1957年の真冬に、秋田を訪れています。藤田嗣治と東京芸大の同級生だった、太郎の父親、岡本一平は、北海道の垣ノ島遺跡や縄文遺跡に近い函館に生まれています。太郎は1930年前後にパリに行って、藤田に面倒を見てもらいながら、パリ大学に通って、マルセル・モースという社会学者の下で学びました。パリから帰国して、戦後間もない頃に、東京国立博物館で縄文土器が展示されていたところを見て、彼は縄文文化に目覚めました。

「芸術風土記」の連載の1回目で、岡本太郎は、秋田駅で降りて、プラットホームで、最初に撮ったのが、秋田の女の人の顔の表情なんです。滞在はあまり長くなくて、3日とか4日とか、そういう時間だったと思いますけれど、秋田の風土の中に潜在的に潜んでいる縄文性というか、隠れた地層といったものに感化を受けて、写真を撮っていくんです。

宮沢賢治が1921年に書いた、「秋田街道」という忘れられた詩があります。盛岡から角館へ向かう道が秋田街道といいます。「アザリア」という同人誌を作った初回の会合をした後に、その街道を夜中から明け方まで歩くという詩です。宮沢賢治は一度東京に出て、花巻に帰って、妹が亡くなった直後に樺太に行き、樺太についての詩を書いています。晩年には、秋田、大曲、横手と行商して、石灰肥料のセールスマンをやっていました。

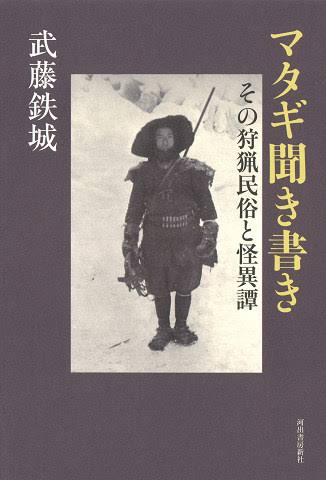

秋田の民俗学のパイオニアで、武藤鉄城という、宮沢賢治と同じ年に生まれた秋田の民俗学のパイオニアがいます。大湯の環状列石とかを最初に調査した人です。その後、阿仁マタギの研究に入って、最後の阿仁マタギの聞き書きをしたりしている人です。角館出身で、角館新報の主幹や、角館高校の教員とかもやったりしていました。渋沢敬三のアチック・ミューゼアム、日本常民文化研究所のメンバーにもなって、秋田をくまなく回り、アチック・ミューゼアム叢書を出したりもしています。

今、なんで延々と羅列しているかというと、柳田國男とか折口とか、藤田嗣治とか岡本太郎とか、宮沢賢治とか武藤鉄城とか、土方巽とか石井漠とか、そういった人たちは、一種のまれびとで、外部から来たり、内部から出ていったりしながら、秋田の文化的な古層に特別な活力を与えていった人たちだと思うからです。そういう人たちの流れも、まれびとの文脈の中に入れることによって、より興味深い鉱脈を掘り当てることができるんじゃないかという気がしています。

石川 僕の年明けが大日堂舞楽から始まった話をしました。1300年という長い歴史がありますけれど、その舞楽は、最初は、都からやってきた人が踊りを伝えて始まったものです。秋田には閉じているようなイメージを持つ人がいるかもしれないけれど、実は多方面に開かれていて、多様なまれびとがやってきて、たくさんのことが生まれ、今もそれが受け継がれている風土なのだと思いました。石井漠が振り付けのナマハゲ踊りというのも面白かったですし、そのナマハゲや来訪神というのは死者のよみがえりでもあって、ご先祖さまともつながってくるということが、先生のお話からよく分かりました。自分自身、これからまた記録していきたいものが増えて、ヒントをいただきました。

伊藤先生と共著で出そうとしている新刊は、秋田のこれまでのイメージや、歴史観や文化の既成概念といったものをひっくり返すような、面白い本になると思うので、ぜひ多くの方に読んでいただきたいなと思っています。

伊藤 ぜひ、よろしくお願いします。

Profile

石川直樹:

1977年東京都生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。

2008年『NEW DIMENSION』(赤々舎)、『POLAR』(リトルモア)により日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞。2011年『CORONA』(青土社)により土門拳賞。2020年『EVEREST』(CCCメディアハウス)、『まれびと』(小学館)により日本写真協会賞作家賞を受賞した。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』(集英社)、『地上に星座をつくる』(新潮社)ほか多数。

主な個展に『JAPONÉSIA』ジャパンハウス サンパウロ、オスカーニーマイヤー美術館(ブラジル/2020-2021)。『この星の光の地図を写す』水戸芸術館、新潟市美術館、市原湖畔美術館、高知県立美術館、北九州市立美術館、東京オペラシティアートギャラリー(2016-2019)。『K2』CHANEL NEXUS HALL(東京/2015)、『ARCHIPELAGO』沖縄県立美術館(沖縄/2010)など。作品は、東京都現代美術館、東京都写真美術館、横浜美術館、沖縄県立美術館等に収蔵。2024年10月4日、ヒマラヤ山脈にあるシシャパンマ 登頂に成功し、8000メートル峰14座全てを制覇した。

Profile

伊藤俊治:

1953年秋田県生まれ。東京大学文学部美術史学科卒業、同大学院人文科学研究科修士課程修了。東京藝術大学名誉教授。京都芸術大学大学院教授。専門の美術史・写真史の枠を越え、アートとサイエンス、テクノロジーが交差する視点から多角的な評論活動を行う。『ジオラマ論』でサントリー学芸賞を受賞。展覧会企画に「日本の知覚」(グラーツ)、「移動する聖地」(ICC)、「記憶/記録の漂流者たち」(東京都写真美術館)など。著書に『写真都市』、『トランス・シティファイル』、『生体廃虚論』、『電子美術論』、『バリ芸術をつくった男』、『増補 20世紀写真史』、『バウハウス百年百図譜』ほか多数。新刊『秋田 環日本海文明への扉』(写真:石川直樹)。

撮影(会場)|坂口聖英(アウトクロップ)

構成|熊谷新子(秋田市文化創造館)

掲載日|2024年10月31日