あこがれのひと

5

尊敬するひとはいる、

好きなひとも、一目置くひとも。

でもあこがれのひとはそういない。

あこがれのひとに話を聞きに行きました。

木内勇吉一座

(猿倉人形芝居)

昨夏のお盆に、まいーれ(由利本荘市民俗芸能伝承館)で、初めて木内勇吉一座による猿倉人形芝居を見ました。演目は、「岩見重太郎大蛇退治」と「鑑鉄坊さんの傘踊り」。ハンサムな人形、ひょうきんな人形、色っぽい人形が、指で操られるゆえか、生々しく、大胆に動きます。どうやらたった⼀⼈で声⾊を変えて全ての役を担っているようなのです。聞き覚えのあるラフな秋田の方言、生活感ある話の展開に、最初は神妙に見ていたものの、思わず笑ってしまいます。こぼれる笑い声に、三味線の小気味よい音、長唄の伸びやかで艶のある声が重なります。

幕が閉じた後、木内勇吉一座の面々、太夫の木内雄之(きのうちかつゆき)さん、三味線と唄の妻の明美さん、太鼓の畠山勇三さん、村⼭廣樹さん、息子の木内岳大さんが裏から登場し、とうとうその姿を見せたとき、胸を打つものがありました。それがなぜなのか分からず、お話をうかがいたくて、12月半ば、由利本荘市の、木内一家のみなさんを訪ねました。

猿倉人形芝居は、安政5(1858)年に秋田県由利郡百宅村(現在の由利本荘市鳥海町百宅)に生まれた吉田若丸(本名:池田与八)が創始した指人形芝居です。猿倉という名称は、若丸の弟子、吉田勝若(本名:真坂藤吉)の出身地である猿倉(現在の同市鳥海町猿倉)に由来します。

戦後、各地への巡業や、継承者も減少しましたが、秋田県内では木内勇吉一座のほかに、吉田千代勝一座、鈴木栄太郎一座の三座が芸を守り続け、三座そろって昭和49(1974)年に秋田県無形民俗文化財に指定されました。

猿倉人形芝居は、人形衣装の裾から腕を入れ、人形カシラのノド木を人差し指と中指で挟み、親指と小指に人形の両手をはめ、片手に1体ずつ、両手で2体の人形を扱います。醍醐味は、手品のような素早い人形交換で「手妻操法」と称されます。

うちのじいさん、木内勇吉「生涯を人形芝居に打ち込んだ人」

木内雄之 うちのじいさん、木内勇吉は、猿倉人形芝居の創始者である池田与八の弟子、吉田勝若の弟子でした。『猿倉人形遣い独り語り』(秋田文化出版社)は、じいさんが原稿を書いて、高野喜代一さんの監修で、発行した本です。じいさん夫婦は矢島(旧由利郡矢島町)にいて、私は秋田市で小学校低学年を過ごしたんです。高野さんのお世話になって、今ある家(由利本荘市)に移り住むようになりました。

私は昭和35(1960)年生まれで、1964年が東京オリンピックだから、テレビでは相撲やらプロレスが全盛だった。本には、一座が興行に出掛ける写真も載っているけど、私が生まれた頃はもう興行に出かけることもなかったんだと思います。小学校に入る前の人形芝居に関する記憶は、あんまりないです。

おやじ(木内保雄)は、矢島では林業や畑をやっていました。矢島にいても仕事がないから、おやじは弟を頼って、秋田市に出たんです。弟の下で働くようになって。土崎のあたり。

その後、高野喜代一さんの取り計らいもあって、矢島の山奥にいたじいさんたちと由利本荘で一緒になりました。高野さんは残念ながら2008年に亡くなりました。

秋田県無形民俗文化財に指定されるように運動してくれたのも、高野喜代一さんです。それと、人形劇団プークの川尻泰司さんという方が、県に一生懸命働きかけてくれました。

最後まで残ったのが、秋田県内で3座。木内勇吉一座は、吉田千代勝一座、鈴木栄太郎一座と一緒に、昭和49年に無形文化財になりました。

戦前、じいさんは、東北だけでなく、北海道や南樺太まで巡業していました。うちのじいさんは、生涯を人形芝居に打ち込んだ人です。でも背景幕は、おやじのほうが上手だったと思う。今日の部屋の背景もおやじが描きました。私はそれをそのまま受け継いでいます。

矢島時代のことは、俺よりも母さんのほうが分かると思う。当時の生活とか、思い出はあると思うので。

母さん、孝子さん「今、刀で、首、飛ぶど」

孝子 こんにちは。私は昭和9年生まれです。お嫁に来るとき、猿倉人形芝居をやっている家だと、知ってました。ちっちぇえ頃も、私の大おばあさんと人形芝居を見に行って、「今、首、飛ぶど」とかって言われて、おっかねくて、隠れて見ねえでいた記憶はある。「今、刀で、首、飛ぶど」なんて言われれば。

矢島時代は、冬っていえば、今みたいに、電話入って、頼まれるとかでねくて、何ていうの。正月ってば、出でいって。毎日ではねえべども、各部落の、毎年行っている所、回って歩きました。春になって農家の人が忙しくなれば帰ってくるような感じで。

県内ほとんど歩って回ったんでねえべか。雄之が生まれる前、雄之のおじいさんとお父さん、他の人にも、頼んだりして。歩く人、決まってるのよね。3人か何人かって決まってて、その人がたと巡業して歩ったもん。

雄之 巡業って、先回りして、次の場所を確保する人がいて、その人は、次にここ、その次はここって、決めて歩くのよな。

孝子 何年か後にまた来るとかって。個人の家でやったもんだべな。

雄之 大きい屋敷のあるような農家で。

孝子 よけい人が入ったりせば、昔の家だから、床、落ちて、夜寝ねえで直したとかって。大工仕事もできる人だもんだから。

開拓時代「タバコ、イチゴ、陸稲、杉、蚕」

雄之 林業もやってたよな。

孝子 山、あったんだやな。

雄之 開拓をした。タバコを作ったり、イチゴを植えたり。

孝子 さまざま。陸稲もやっていた。

雄之 水田でねくて、畑みたいにして米を作る。水がないから、その分おいしくねえのよな。由利本荘市矢島町の貝喰の辺り。

孝子 何でも植えたのやな。

雄之 何でもやらないと、金が入ってこねえから。杉、植えたりな。原野を開拓した。

孝子 山、切って、木を切って。

雄之 蚕もやってたな。今は杉が植わってるもんだから、景色が違う。鬱蒼とした林になったんだよ。今も1年に1回は母さんを連れてくんだ。ここの裏さ、いいミズが出るんだ。ウワバミソウな。太いのが採れる。

こごさ越してきてからも、じいさんはひたすら、人形作りやな。毎日、とにかく、暑くても寒くても人形のかしら彫りや。海辺を散歩しても、人形の髪の毛の材料になるものを、何かねえかって探して歩く。網とかの漁具あるすべ。そういう材料な。あと、目ん玉の材料になる、ガラス玉みたいなの。

孝子 毎日、小屋さ行って、かつかつ、やってるもんだっけな。矢島にいた頃は、人形を彫ったなんていうのは分からなかった。雄之のお父さんも働くようになって、おじいさんは暇あれば人形のかしら。本当、黙っていれねえ。

太夫、雄之さん「これは娯楽だから。神様に捧げるものでねえから」

雄之 教えられたことは特別ないな。

孝子 ただ見て覚えるんだな。この人だって、何にも、別に。

雄之 稽古はやらない。私らの人形芝居は、せりふが7割、8割だから、いかに秋田弁の良さを伝えていくか。本来、人形芝居は笑いを誘うもので、笑いの反応があるから、やっているほうはやりやすくなる。あんまり静かだとかえってやりにくい。

これは娯楽だから。神様に捧げるものでねえから。あくまでも民衆の、農民の疲れやつらさを癒やすのが本懐だ。じいさんの生い立ちは複雑なこともあって、人形芝居の道に入ったのかもしれない。

孝子 いろいろとあったがらな。うちの中が複雑だから、出て歩ったような感じだ。

息子、岳大さん「まだあまり考えてないです」

雄之 おやじがやるようになってからは、いつも付いて歩いてたのよ。じいさんとも、何回も歩いたことある。小学校時代も行ったし。手伝ってけれってば。

子どもができる手伝いは、幕引きとかその程度かな。あと、人形のかしらや傘が飛んでくるから、それを受ける。

孝子 何もでぎねくてもいいから、うちの人いればいいっていう人だったもんだから。

雄之 義理の兄の、畠山勇三さんも、何回もじいさんと行ったことあるのよな。舞台作るのが上手だから。

5人いると楽。3人でもできることはできるんだけど、スムーズに公演できるとなると4人が必要かな。

岳大は継ぐプレッシャーなんてそんなにねえべ。

岳大 あまり考えて、ないです。今30歳で、市役所の市民課で公務員として働いています。

雄之 俺がまだ、下手なりにもやってるから、あんまり感じてねえと思う。俺もこの年の頃なんて、全然、そういうこと考えてねがっだがら。意識はしてなかった。何とでもいいから、やらないことには始まらない。そんな余裕はない。今も同じだな。おやじも、健在のときはずっとやってたから。84歳だっけか、亡くなったの。

孝子 83でねがった?

雄之 年はなんとでもいいども、自分でやれねぐなったのよ、病気になって。だけど、本荘に鶴舞温泉という所があって、公演が入ってたわけよ。それさは約束だから、なんとでもいいからやってこい、って言われて。ピンチヒッターというか、いずれこういうときが来るんだべなとは思ってたけどな。

俺が51歳か。おやじが亡くなって12年なったか。ただ、ずっと付いて歩いてたから、せりふも人形の動かした方も、何となく分かるわけよ。

岳大 僕は今太鼓をたたいています。

雄之 俺が最初に1人でやったのは「狒々退治」(岩見重太郎より)。狒々(ひひ)の毛は犬の毛なんだよ。物語上は、猿が死にきれなくてああなったのかな。

奥さん、明美さん「次の人が決まるまでって、言ったよね」

雄之 明美がやるまでは、隣の家のおやじさんが太鼓をたたいて、唄っこも、唄ってたのよ。だども、亡くなってしまったから。それで、急に唄うようになったのや。

明美 1週間後に公演があるから唄ってくれって。公演が近くなると、隣の菅原さんが練習に来る。そのときに、岳大は2歳ぐらいで、一緒に見ることが多かった。

孝子 とにかく、好きだもんだから。練習だっていえば、こっちゃ来て。

明美 好きだったというか、菅原昭四郎さん、面白い人だったし。

雄之 隣の父さんは面白い人だったもの。

孝子 昭和4年生まれだな。

明美 2月25日に亡くなって、その1週間後、3月の頭に角館で公演があるから、それまで唄えと。

雄之 テスト勉強だって、切羽詰まらねばやらねえのと同じで。公演が近づいてきたら、1日、2日かな。音合わせみたいな感じで。

明美 次の人が決まるまでって、言ったよね。

雄之 いまだに決まらねえ。

明美 はじめは太鼓をたたきながら唄えなくて。一番初めは、ばちで座布団を打ちながら唄いました。その後、唄いながらたたけるように練習をして、それから。

雄之 三味線、弾きながら唄うよりは楽だよな。

明美 三味線も、メロディーはないんですよ。恥ずかしくて、全然、三味線をやっているとか言えないレベルです。

孝子 父さんに、言われたんやな。何とでもいいからやれ。

明美 歌詞はお父さんに書いてもらって。歌詞カードに、こぶしみたいな線も描いてあって、それを見ながら。母さんも唄って教えてくれたし。

雄之 母さんが唄ったこともあるんだよ。ところが、すごく上手なんだ。

孝子 分からねえ。何回も歩ったことねえった。おばあさんはもっと歩く人であったもん。

雄之 ばあさんは、唄と、太鼓もやってたな。大変なときもあった。

孝子 じいさんは本当に優しい人だった。

雄之 今度、村山廣樹さんという人に三味線頼んだのよ。村山さんは、三味線の大家ではねえ、ただ、二胡とかギターの弦楽器が好きだから、三味線もできるだろうと思い頼んだ。嫌がらねえで来るがら。好きなんだよな。

唄、三味線、太鼓「あくまでも泥臭くやる」

明美 唄のルールは、あるといえばあります。最初はこの歌とか。調子は民謡とは違うんだって。

雄之 民謡やるつもりではやれば駄目だ。あくまでも、土臭くやる。きれいでねくてもいいから。

明美 手拍子ができない唄です。

雄之 あんまり、歌、上手だば、人形のほうが注目されねえから。そういうことはねえんだどもな。あくまでも、人形がメインってことで。

明美 唄のテンポが、もうちょっと早いほうがいいとかは言われたことあるかな。あと、この場面はこの唄で終わるように、というのもあるから、もうちょっとで終わりそうだから、ここを飛ばして次をやったほうがいいとか。

唄の歌詞は、関連はしてないですけど、オープニングには絶対これを唄うという歌詞があり、「鑑鉄坊さん」の最後はこれで終わるという歌詞があります。ただ、さっき唄ったのと違う唄から始めるとか、それは考えてやっています。

〽︎ 押せや押せ押せ 下関までも 押せば港が サァー近くなる、っていうのが最初の唄。あと、めでたい歌詞。〽︎おまえ百まで、わしゃ九十九まで、みたいな。そういうめでたい文言がたくさん入っている唄。

雄之 秋田人形甚句。でも方言ではない。そういう歌詞は、他の場所の民謡さも出てくる。

「鑑鉄坊さんの傘踊り」も「鬼神のお松」も「狒々退治の場」も基本の話は変わらない。せりふは、台本がある。ただ、お客さんを見て、端折ることもある。

今はあんまり長くはやらないのよ。30分でやってくれとか、そういう感じでくるもんだから、ここは飛ばしてと。お客さんのノリが良ければ、そのストーリーと関係ないことを、平気でしゃべってみるのよ。

「鑑鉄坊さん」の娘さんとか、女に限らず、村人とか山賊とかも全部、お面に合わせて声色を変える。山賊であれば親分と子分と違う声を出す。

みんな同じ声だと良くないけど、たまに顔と声があべこべになるときもある。まあその辺りは、お客さんも分からねえから。

猿倉人形芝居「鬼神のお松」

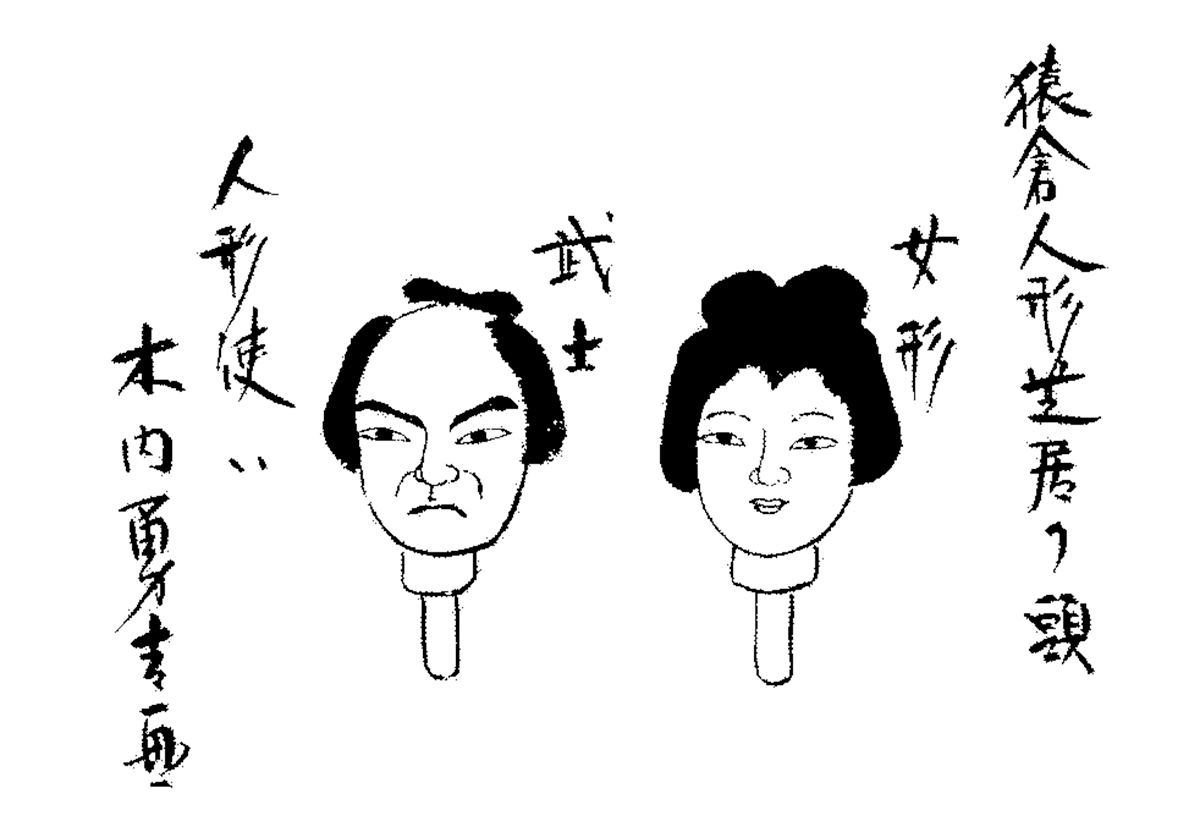

雄之 「鬼神のお松」のかしらです。口が裂けているのがお松です。右は、仙太郎という、お松に殺された夏目弾正四郎三郎の息子。親の敵であるお松を討つ人です。かしらはすべて桐の木彫りです。桐は軽いから。

お松の七変化を順番に並べます。

お松は普段の顔から血の滴る青い鬼になるまで1、2、3、4、5、6、7。この人形のこの表情、彫るのはなかなか難しいだろうと思います。山賊もいいんだよな。俺が一番好きなのは右かな。

赤い面の山賊は本当の髪の毛で、もう一つは、じいさんが、海を散歩して拾ってきたものでこしらえた髪の毛。網をほぐして作ったんだろうと思う。

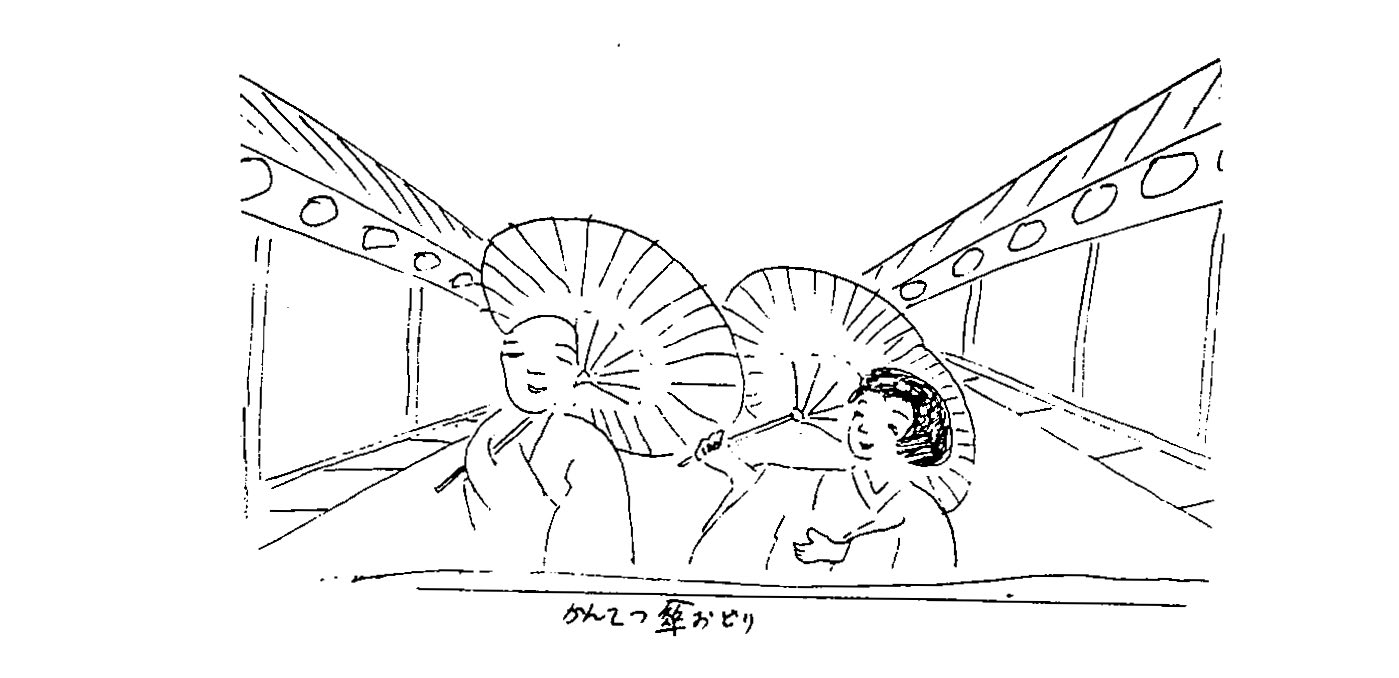

猿倉人形芝居「鑑鉄坊さんの傘踊り」

雄之 これが「鑑鉄坊さんの傘踊り」の姉さん。

このお面もかなりぼろぼろになったけど。膠(にかわ)を溶かして胡粉を混ぜて面に塗っています。日本画の画材です。難しいんだよな。実際に習ったことないもんだから。

これは「三番叟」の人形です。みんな個性豊かな顔してるよな。

人形を操る

雄之 実際に付けてみますか。まずは「鑑鉄和尚の傘踊り」の姉さん。親指と小指に人形の腕をはめて、衣装の裾から腕を突っ込んで。衣装の袖から親指と小指を出して、人さし指と中指で首を挟む。お前もやってみればいい。

明美 いえいえ。やったことはないです。

雄之 「坊さん、どうしても上がってくれなければ、あの時の手踊りを一つ教えて頂戴よ。」

次は「鬼神のお松」。お松と仙太郎のお父さん、夏目弾正四郎三郎が出会う場面。

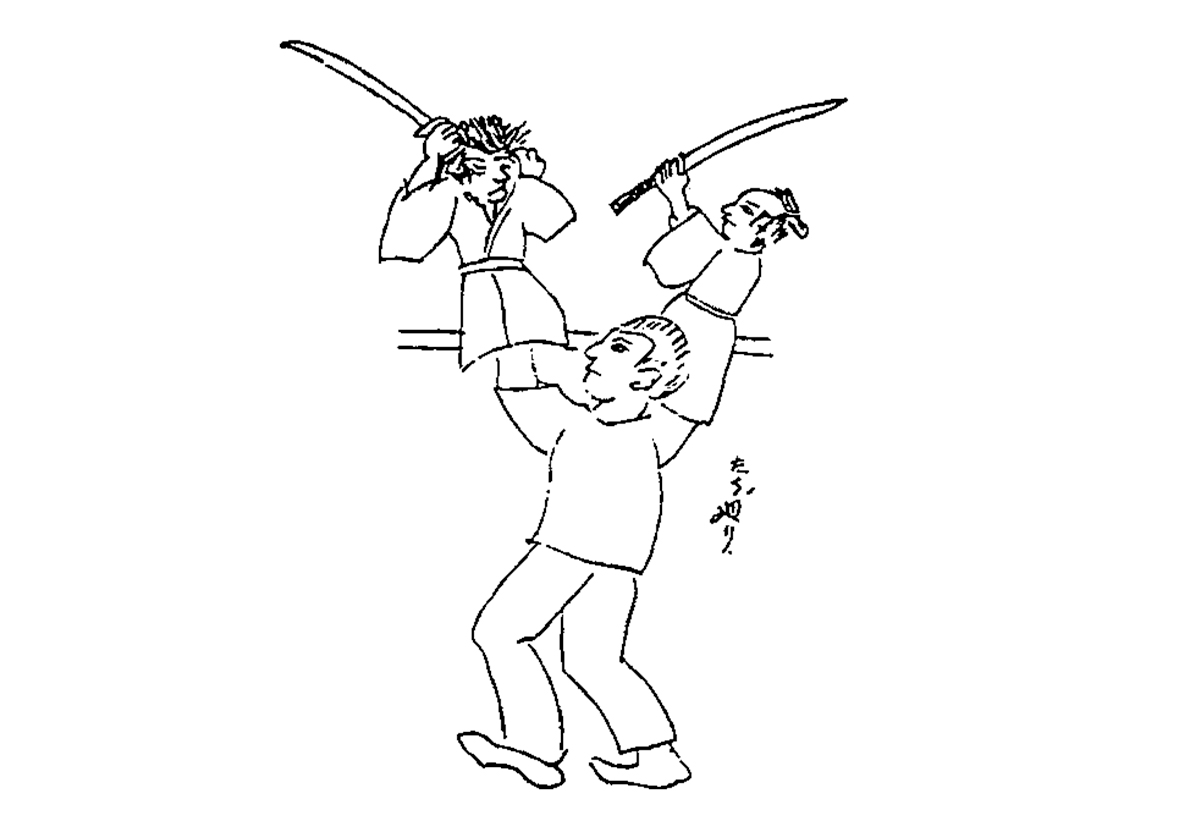

お松は、仮病を使ってだますわけよ。弾正はお松が倒れてるとこさ来て、大丈夫だかって言って、背中さおぶって、川を越えるときに、お松に刀を渡して川の中に入っていく。そこでお松が刀を抜いて、手を緩めてと言って、ざっと刺す。そして大金を奪い取る。

首を、ばーんと刀ではねて、血が流れ出る。その血をお松が吸い取ると、お松の顔から、血がしたたってくる。

顔がだんだん変わっていく。ざーっと鬼に変わって七変化。死体を山賊の家来に食わせようと、死体を担ぎ上げて帰っていく。

でもお松は最後に、弾正の息子、仙太郎にやっつけられる。

仙太郎の目は中からガラス玉を埋め込んでいます。

最後に勝利するのは、この人。女山賊「鬼神のお松」はそういう物語です。

宝物です。壊れないように使ってます。

子どもたちに見せないと

雄之 大変なのってば、何かあるかな。大変といえば大変だろうけど。

明美 相手が何時間でやってほしいっていうところに収めるのは、考えなきゃいけないかな。2時間は最近ないか、1時間半ぐらい。

雄之 「鬼神のお松」で1時間半くらいがちょうどいいのかもしれない。ゆっくりやれば2時間になる。

明美 そのくらいだと一番やりやすいかな。

雄之 1時間も最近多い。「狒々退治」と「三番叟」と「鑑鉄坊さん」で1時間くらいに構成する。大変なのは当然だし、ずっとこうやってやってきた、ということです。逆に言えば、喜んでもらえば別に、難儀だとも思わないということですかね。俺も普段は会社員です。みんな普段は仕事を持って働いています。

明美 私は保育士です。勤めてる所でも公演したことがあるし、岳大が卒園した保育園でもやったことあるよね。うちでやったときは、おじいちゃんおばあちゃんたちも一緒に来たので、「懐かしかった」って言ってもらって。子どもの声がするとお父さんも喜ぶ。子どもに見せないとって、何回も言う人だった。子どもに見せないと、次が続かないって。

雄之 俺は楽なほう、いい人形、いっぱい残ってるから、これを使えばいいだけだから。こういう人形なんて、なかなかねえっすよ。すごい人形を残してくれたなと思ってる。何といっても、人形に助けられてやっているようなもんです。

●「あきた無形民俗文化財万博~カタチなきたからもの~」2025

日程:2024年2月24日(月・祝)

会場:あきた芸術劇場 ミルハス(秋田市)

料金:入場無料

予約:イベント申し込みWebフォーム

●猿倉人形芝居館 [事前予約優先 各回定員120名] 地下1F小ホールB

猿倉人形芝居の実演 出演:木内勇吉一座

①10:30-11:10『岩見重太郎』より第一幕 「大蛇退治の場」

②13:15-13:55『岩見重太郎』より第二幕 「狒々退治の場」

③14:50-15:30『三番叟』『鑑鉄坊さんの傘踊り』

絵:木内勇吉

写真:石川直樹 聞き手:熊谷新子 デザイン:谷戸正樹

掲載日|2025年2月19日