防災ITSUMO講座-水害編-

開催レポート

日時|2024年12月7日(土) 13:30-16:30

主催|秋田市文化創造館

NPO法人プラス・アーツの小倉丈佳さんをお招きし、実践的な防災準備をわかりやすく楽しく身につけることのできる「防災ITSUMO講座-水害編-」を開催しました。

NPO法人プラス・アーツは、子どもから大人まで楽しみながら学ぶ防災訓練や、企業と連携してプログラムの開発や人材育成を行なっています。今回は、身近な災害となっている「水害」をテーマに実施しました。

防災を楽しく!〜防災と言わない防災活動

小倉丈佳さん(以下、小倉):NPO法人プラス・アーツが立ち上がったきっかけは1995年1月におきた阪神・淡路大震災です。

震災から10年も経つと、震災後に引っ越してきたこどもたちや、生まれた子どもたちがたくさんいました。彼らに震災の教訓を伝えていかないと、せっかくの経験が風化してしまうんじゃないかということで、震災から10年を過ぎた2006年に活動を始めました。

活動開始当初に、とんでもないことがわかりました。神戸市の消防の方にきいた実際にあったお話ですが、神戸市から全戸配布されたハザードマップが、次の廃品回収の日にそのままゴミとして廃棄されていたというのです。

大きな痛手を負った神戸でさえすぐに風化が始まり、防災に対する興味関心がほぼゼロのような状況が起こっていたのです。

これまでにない視点で防災を広げる場作りをしていかなければ。

身近な災害、水害

小倉:みなさんの中には、昨年水害を経験された方もいるかと思います。

今回は「楽しく、わかりやすく」をテーマに、基本的な情報を覚えていただければと思います。

赤線は「長期変化傾向」を数値上割り出した結果です。長期的に見ると、年間50ミリ以上の雨の発生してる日がだんだん増えてきていることがわかります。

「50ミリ以上」といってもピンとこないと思うのですが、天気予報では「非常に激しい雨」と表現され、「滝のように降り傘が全く役に立たず前が見えない」状態を指します。ザーザー降りで視界が効かないほどの雨の降る日が、年間どんどん増えてきているということですね。また「ゲリラ豪雨」といって短時間で状況が大きく変化し、市から出される避難情報が間に合わないこともあります。

市から避難指示が出なくても、自分の判断で「これは避難した方がいい」「まだ大丈夫」など判断ができるようになっていただきたい、という目標で、いろんな情報を盛り込みお話ししていきますね。

水害の種類

小倉:雨が引き起こす災害を細かく分けると、いろんな種類があります。

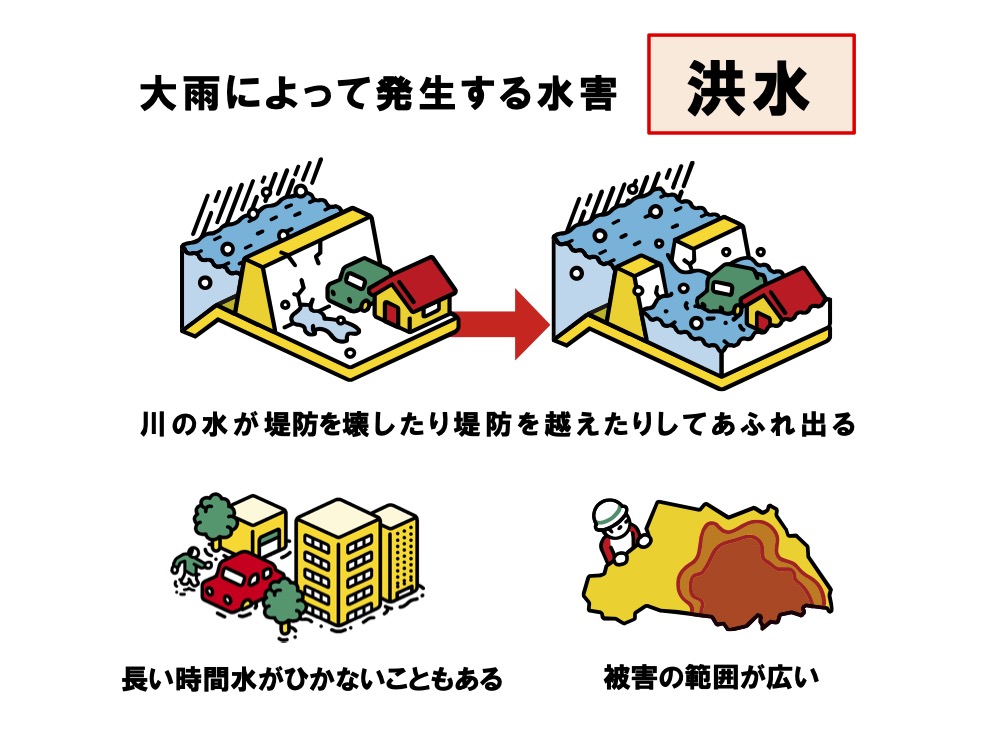

「洪水」

これはイメージしやすいと思います。雨がすごくて、川の堤防が壊れる、または堤防を超えて水が溢れてしまうことが「洪水」です。長時間水が引かない、被災範囲が広いという特徴があります。

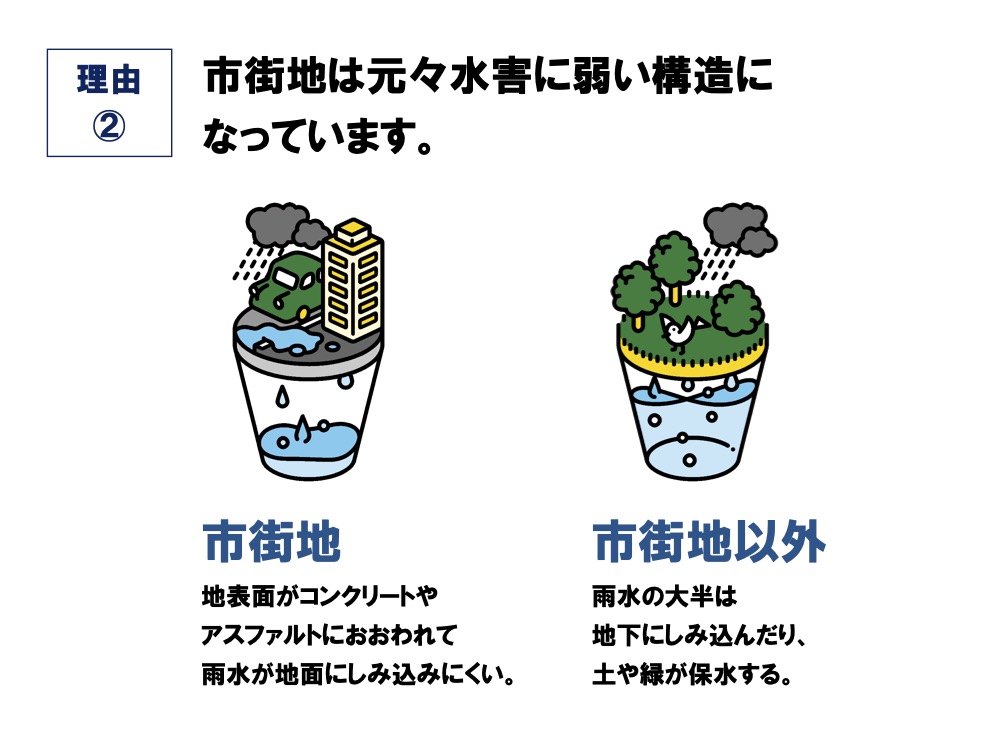

「内水氾濫」

洪水とは別に、都市部で起こっている現象として「内水氾濫」があります。

アスファルトに覆われた都市では、川からではなく、土に染み込むことができず地表にあふれた水が排水溝や下水道に一気に大量に集まり、都市の排水機能で処理しきれない水がマンホールとか用水路などから溢れて氾濫してしまうことをいいます。

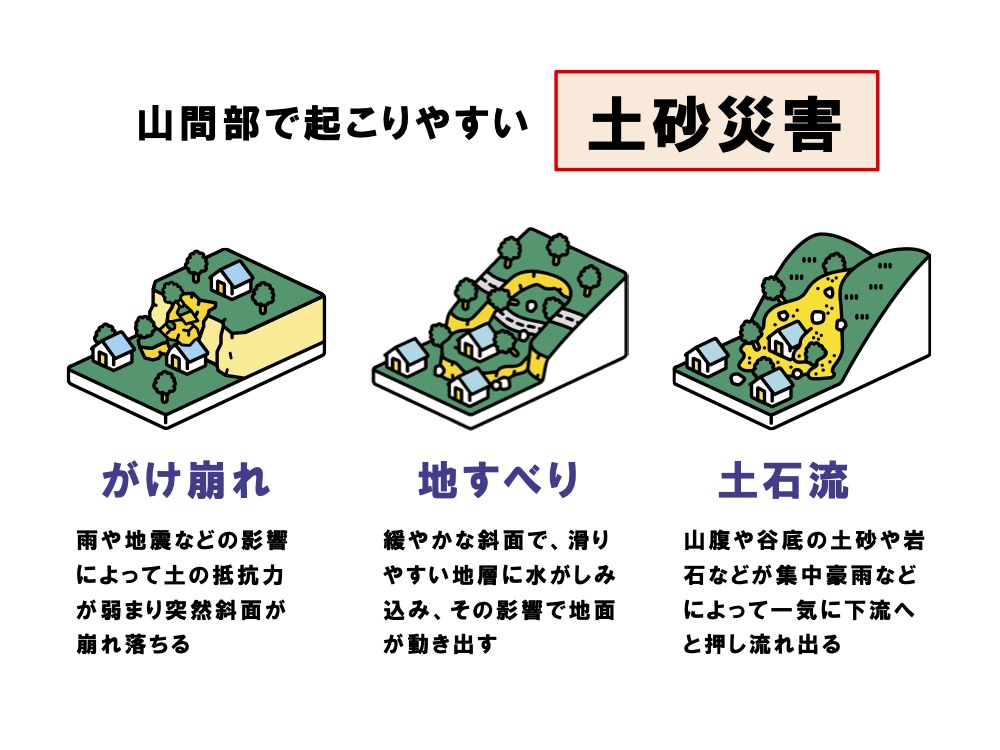

「土砂災害」

山間部などでおきる崖崩れや地滑り、土や石が混じって流れてくる土石流、崖とか山の近くにお家がある方はこのようなリスクも想定しておく必要があります。

正しく恐れ、備える 3つのポイント

小倉:水害は、突然くる地震と違い、何日か前から天気予報などで予測できます。つまり、正しく恐れ、備えれば、被害をほとんど減らすことができます。

1.事前の確認

〜ハザードマップの読みとり方

小倉:水害ハザードマップなどで、自宅は危険か危険じゃないか、事前にしっかり調べておきましょう。

ハザードマップには、色がついてるところとついてないところがあります。この色がついてるところが浸水の可能性がある場所で、色の濃さで水の深さがわかります。一番薄い黄色は50センチ未満、ちょっと赤みがかった黄色は3m。オレンジは5m、赤い色だと10m、3階ぐらいまで浸水してしまう。こうしてみると、薄い黄色エリアは大した状況じゃないのではと思う方が多いと思うんですけど、実は50センチというのは、流れがない状態でも人が歩けなくなる深さです。流れがあると20cmでも歩けなくなります。つまり一番薄い色だとしても避難はかなり困難、ということです

秋田市のハザードマップの注目すべき点

「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、氾濫によって家の倒壊する危険性があるということです。万が一ここに家がある場合は、いち早くエリアの外に出ていただく必要があります。

「土砂災害警戒区域」は、黄緑色と紫色で示されています。文化創造館の近くも、土砂災害のリスクがあると言っていいということです。土砂災害は、広く土砂が広がるので、家だけでなく避難経路にあたるエリアもチェックが必要です。

ハザードマップ上には「避難場所」も示されています

浸水区域から離れる避難と、建物の中で高い場所に逃げる避難、どっちが安全でしょうか?

これはやはり雨がひどくなる前に浸水区域外に避難できるのがベストだと思います。出遅れてしまったときは、浸水区域内であっても近くの避難場所に行くなどの行動をするなど、複数の選択肢を想定しておくことで、あわてず落ち着いて行動できます。そういう視点で、あらためてハザードマップを見てみましょう。

〜「避難所」と「避難場所」の違い

一字違いなんですけど、実は避難場所と避難所は違います。これ、勘違いするとえらいことになります。

「避難場所」は一時的に難を逃れるための場所。

「避難所」は、家に戻れなくなった人たちが、そのまま生活する場所のことです。

また、今回は水害のハザードマップを見ていますが、地震の避難場所と水害の避難場所が違っている場合があります。あらかじめ調べておけば、いざというときの避難への気持ちの準備ができるので、ぜひ身の回りの環境を調べてみてください。

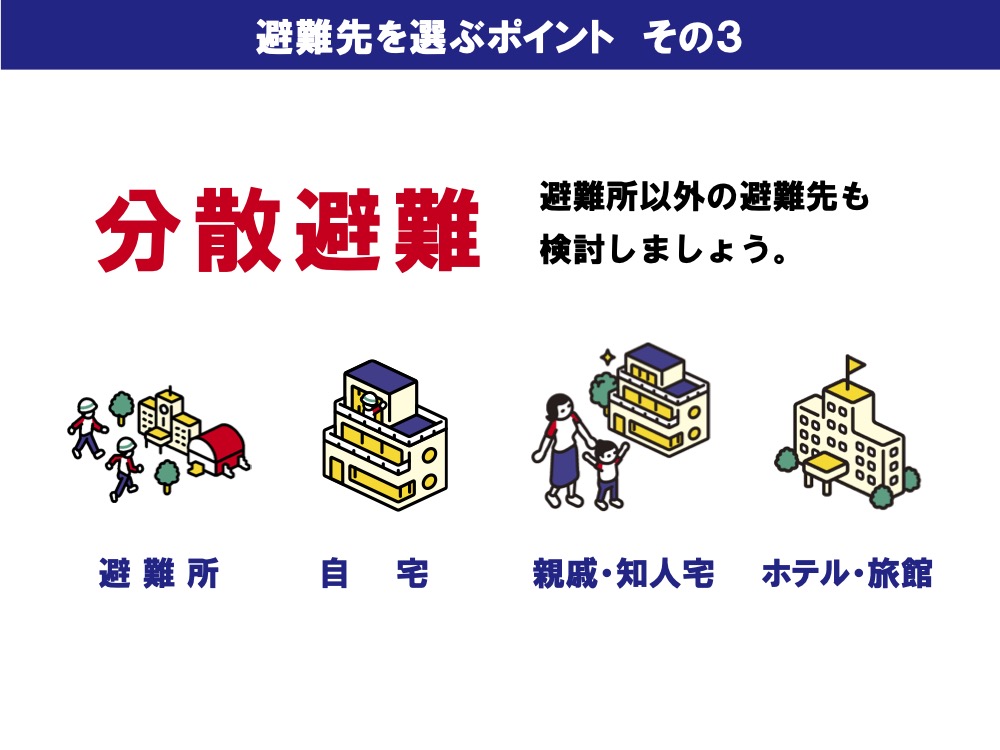

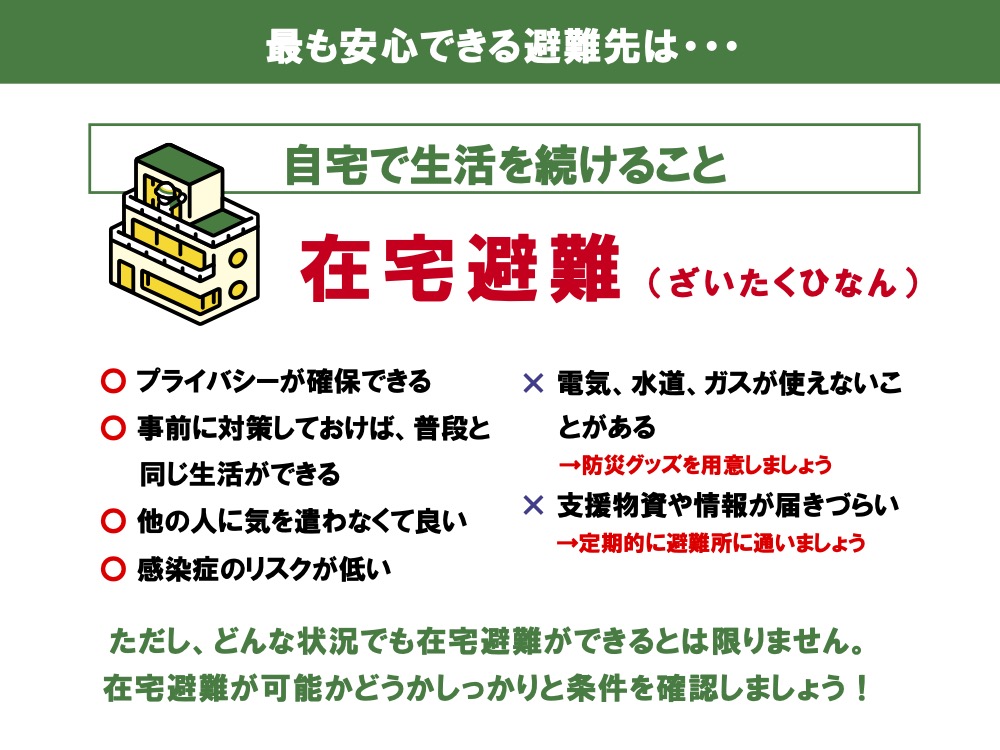

〜「分散避難」という選択

これまでは、避難というと「避難所」「避難場所」に行く、という考え方でした。避難所は確かに安全な場所にあるのですが、生活する上ではいろんな課題があります。たとえば、トイレが汚く感染症が発生してしまう、お風呂になかなか入れないなどの衛生面の問題。食事面では、非常食や支援物資は炭水化物中心になり栄養が偏ってしまうなど、体調に悪い要素が揃ってしまいます。さらにプライバシーがないなど精神的にしんどい環境となってしまうこともあります。

それから意外かもしれませんが「避難所」が満員になり入れないという問題もあります。

「避難所」への避難が第1候補ではなく、自宅、親戚・知人の家、ホテル・旅館などを選択肢として、それぞれのメリットデメリットを考えながら、ご自分にとっての第1候補の避難先をイメージしてみていただけたらと思います。

住み慣れた自宅は気分的に落ち着いて生活できますし感染症のリスクは低いです。

ただし、自宅で避難生活をする場合も定期的に避難所に行き、物資や情報をもらうということが必要ですね。

2.情報入手

小倉:ここからは、災害がいよいよ来るぞというときに必要な情報です。正しい情報を手早く入手して避難の判断ができれば一番安全です。

「防災気象情報」は気象庁が提供するお天気の情報です。「大雨注意報」「大雨警報」「記録的短時間大雨情報」「大雨特別警報」「洪水注意報」「洪水情報」「土砂災害警戒情報」「特別警報」など気象庁からたくさんの種類の情報が出されます。

また、国や県からは川の水位に関する情報が発信されます。「氾濫注意情報」「警戒警報」など。

さらに市町村からは「高齢者等避難」「避難指示」など避難に関する情報が発信されます。

ここまでくると、どれをどのように拠り所にしたら良いか分からないですよね。

それを避けるために、国が数年前に導入した「警戒レベル」という基準があります。ややこしいなと感じる方は、警戒レベルを判断材料にするのもよいかもしれません。

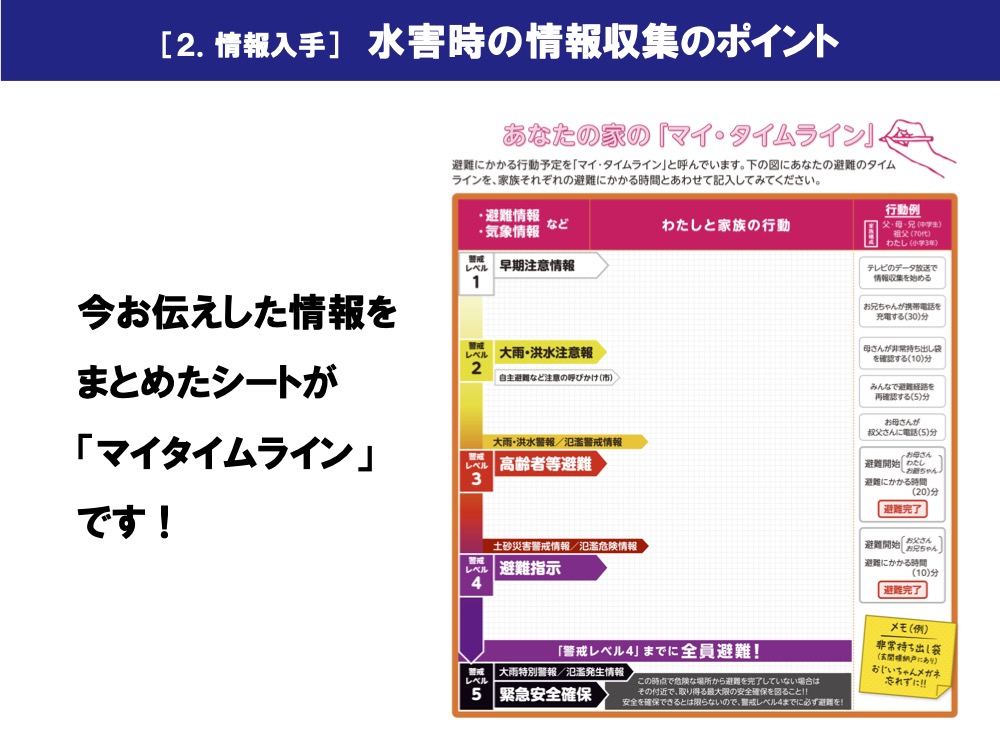

〜マイタイムライン(避難計画)をつくる

小倉:今回の講座をやるにあたり僕流で考えてみた、ビギナー向けの情報収集方法をお伝えしたいと思います。水害は、「雨が降って」「川が溢れる」ことなので、雨と川の情報に注意すればいいんじゃないかと考えました。

情報入手のコツ

①「きっかけ情報」を得る

気象庁の出す「何十年に一度の大雨」など、インパクトのある情報をきっかけとして、情報収集を始めはじめます。

②情報をもとに「予測する」

主に雨と川の情報を集めながら自分なりに「避難かな、避難は大丈夫かな」という予測を立てます。

使い慣れた情報サイトやアプリを

おすすめの情報入手先:

国土交通省川の防災情報 https://www.river.go.jp/index

キキクル(気象庁) https://www.jma.go.jp/bosai/risk/

yahoo天気 https://weather.yahoo.co.jp/weather/

秋田県防災ポータルサイト https://www.bousai-akita.jp/

防災ネット秋田(防災メール) bousai.akita-city@raiden2.ktaiwork.jp

そのほか NHKニュース防災(アプリ) yahoo防災(アプリ)、ウェザーニュースなど

③「避難スイッチ」

「この情報がこうなったらここに避難する」という基準を自分で決めてください。

こんなふうに、自分で避難計画をなるべく具体的にストーリー立てて考える「マイタイムライン」を作ってみましょう。

3.早めの避難アクション

小倉:水害の難しいところは、刻々と状況が変化することです。

段階に応じて適切な避難行動を取ることが大切です。

もっとも安心・安全な避難方法は「在宅避難」ですが、条件があります。

ハザードマップで確認し、浸水しない場所にご自宅があること、食料や水などの備えが十分にあること。これが難しいときは、「立ち退き避難」=自宅からより安全な場所(親戚・知人宅への避難/指定避難所など)を選択します。

万一、逃げ遅れた時(浸水がはじまるなど)は、近くの高いビルや崖崩れの心配の少ない場所など、少しでも安全な場所を選んで避難します。

ハザードマップを参考にしながら周辺の環境を見ておくといいかもしれません。とくに、浸水が50cmを超えるなど、外に出るとかえって危険な状態になったときは、家を出ない。2階以上で崖から離れた部屋に移動してください。ただしこの状態になると100%安全とは言い切れなくなります。

さて、ここからは、少し気分を変えて、クイズコーナー。

避難の際の服装や装備について、ユーモラスな3択クイズで楽しく学びました。

おすすめ防災グッズ

前半最後のコーナーは、おすすめ防災グッズ。

立ち退き避難の際、避難所に持っていくべきものを紹介していただきました。

食料=封を切ったらすぐに食べられるもの

お水=500mlのペットボトルで、運べるぶんだけ持ち歩きます

ウェットティッシュ=水のない環境でも衛生を保てるもの

ポリ袋=防水、運搬など使い道たくさん

エマージェンシーブランケット=毛布代わりになる、静音タイプのもの

スマホバッテリー(乾電池式のものがおすすめ)、ラジオ

着替え=濡れると一気に体調が崩れてしまうので、すぐに体を拭き、着替えることが重要です。

靴下・スリッパ=水害時の避難所は汚泥で汚れています。足元を守る避難グッズがあると安心です。

在宅避難のススメ

小倉:後半のテーマは「在宅避難」です。地震の時にも有効に使える考え方なので、水害時に避難が必要な方にもきっと役立つと思います。

1.自分の住んでいる場所が安全

ハザードマップの見方については前半で詳しくご説明しました。

2.家の耐震性が高く倒壊の恐れがない

1981年、2000年が築年数の二つのキーワードになっています。

これまでは、耐震基準が新しくなった1981年がひとつの基準として考えられてきましたが、能登半島地震を受け、木造住宅の耐震基準が強化された2000年が今後の基準として強く扱われていくことになると思います。条件から外れている家の場合は、耐震補強して、強いご自宅を作ることが在宅避難の条件になります。

3.生活する部屋の家具転倒防止対策ができている

消防庁や市のホームページなどで詳しく解説されているかと思います。

生活するお部屋から順に転倒防止の対策をしていくことが大事になってきます。

LEDランタン

懐中電灯のような単方向性の照明よりも、周囲を明るくできるランタンが便利です。家族でお住まいの方は最低3個は必要です。リビングで1個、キッチンに1個、トイレに行く時に1個と、家族が分散して行動できるように。理想は各部屋に1個です。

口腔ケア用ウェットティッシュ

災害時、肺炎やインフルエンザなど感染症が多数発生したというお話は前半にしましたが、その後の調査で口の中が不衛生だったことが原因だったということがわかってきました。

断水で歯磨きをしない日々が続くと、免疫の弱い高齢者や子どもから病気になっていきます。

水がなくても使えて、使い捨てできるところが大事。とくにおすすめする一品です。

身体拭き用ウェットティッシュ

大判のもの、基準は、一人で背中がふける大きさ。中越地震の経験からうまれたグッズだそうです。

災害時は、自分のことをひとりで完結できるようなグッズがあるとよいです。

ラップ

お皿にラップを被せて、食べ終わったら捨てれば衛生的。

外傷の際の応急的なケアとして包帯がわりに使うこともできます。

新聞紙

新聞紙は超多機能です。折り紙のように折って食器代わりにしたり、くるくると巻いて添え木につかったり。また、新聞紙は空気をふくんでいるので、防寒、防臭、トイレの吸収剤としてもとても有効です。しかし、最近は新聞をとっていない家庭が増えています。そんなときはインターネットで無地の新聞紙を購入することをおすすめしています。

ポリ袋

大中小いろんなサイズを用意しておくと便利です。

小さいものは調理や手袋がわりに、中くらいのものは物を入れて防水袋に。

大きいものは水を汲む容器がない時に使えます。飲料水をもらいに行くとき、バケツやリュックにポリ袋をかぶせて水を入れ、口を結べば持ち運びも便利。リュックにいれて担ぐこともできます。

水

一人当たり1日2リットル。できれば1週間分は備えたいので、4人家族だと2リットルペットボトルの6本入りのケースを5箱(6本)ですね。箱単位で考えると備蓄する量のイメージがしやすいですよ。

非常食

最低3日分、できれば7日分。

ただし2024年から、消防庁の資料からは「最低3日」という単語が消え「7日」になりました。

これからは「7日」がスタンダートになっていきそうです。

東日本大震災の被災者のお話で「これから生きていけるか、よりも、今何が起きているかが分からなかったことの方が恐怖だった」という声がありました。10選のほかに準備しておきたいものとして、スマホ・モバイルバッテリー、ラジオも優先順位は高いですね。

これらの基本アイテムに加えて、家族の構成から、生活に必要なものをプラスしていってください。

購入するときは、インターネット通販が便利です。

防災グッズの新常識

新しい情報としてアップデートしていただきたい「新常識」としてあと2つお伝えします。

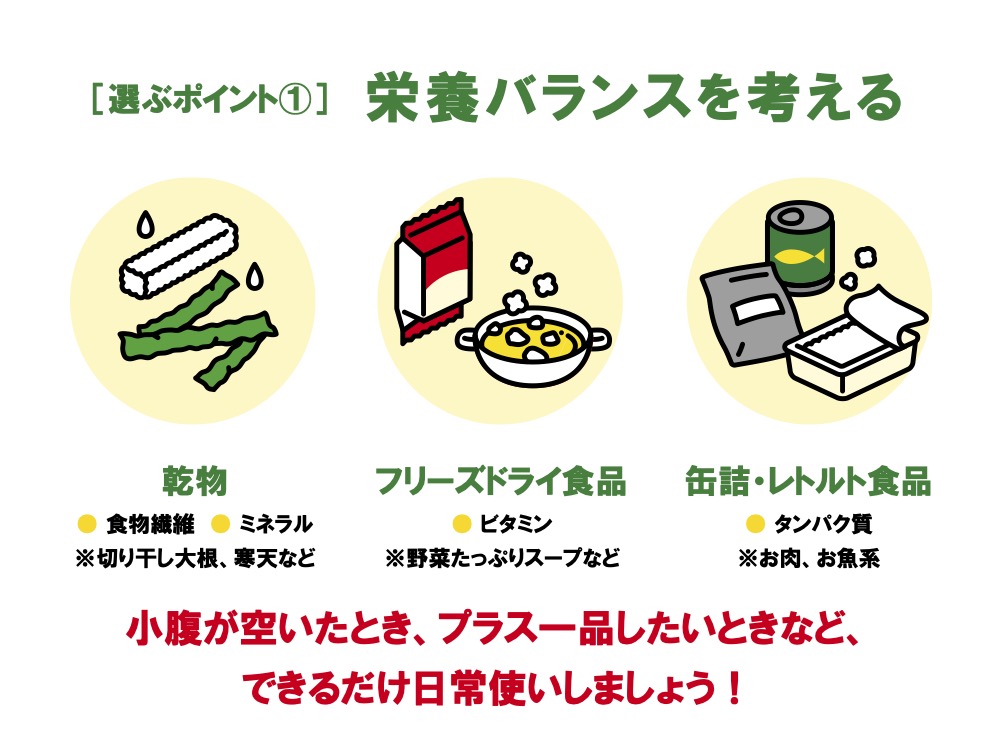

非常食の新常識

東日本大震災の後、全国の多くの自治体が大規模地震の被害想定を見直しました。その結果、水や食料などの推奨備蓄量が「3日」から「1週間」に変わりました。

発災直後の3日間は人命救助、 次に道路の復旧、次に支援物資の配布…という流れになり、支援物資が配られ始めるまでに、1週間くらいかかるということです。

1週間を乗り切る方法として、非常食はできれば1週間分用意したいところですが、無理な人は3-4日分くらいでOKです。

じゃあ残りの3日はどうするの?という声が聞こえてきそうですね。

災害時は非常食を食べるというイメージに囚われてしまいますが、冷蔵庫の中や買い置き食材など、日常的に食べているものを調べてみると案外量があるはずです。最初にいたみの早い冷蔵庫の中のものを食べ、次に常温で、ストックしている買い置き食材を食べる、という風に、順番を考えて食べていけば3日くらいは乗り切れるのではないでしょうか。非常食は最終手段、他に食べるものがなくなったら食べる、というふうに考えましょう。

ローリングストック

カンパンなど長期間もつものを備蓄しておくというのがこれまでの常識でしたが、そこまで古いものだと、買った時期を忘れてしまったり、しまった場所がわからなくなったりすることもあります。

1年くらいの賞味期限のものを、食べながら保存していく「ローリングストック」が今の新常識です。

月に1回「非常食を食べる日」を決めて、賞味期限が古いものから食べていき、都度買い足すというふうにしていく。賞味期限1年で考えると、選べる食料が増え、けっこう栄養豊富なものを揃えることができます。備蓄する際は炭水化物は少なめでも大丈夫。避難所で支給される食料が炭水化物が中心になるからです。

自分好みのもので揃えよう

災害時だからこそ、食事が楽しみになるような備えを。月1回のローリングストックで試しながら、美味しいものや自分が好きなものを買い揃えるとよいですよ。

また、「温かい食事」というのも重要なポイントなので、カセットコンロ・ボンベも不可欠ですね。

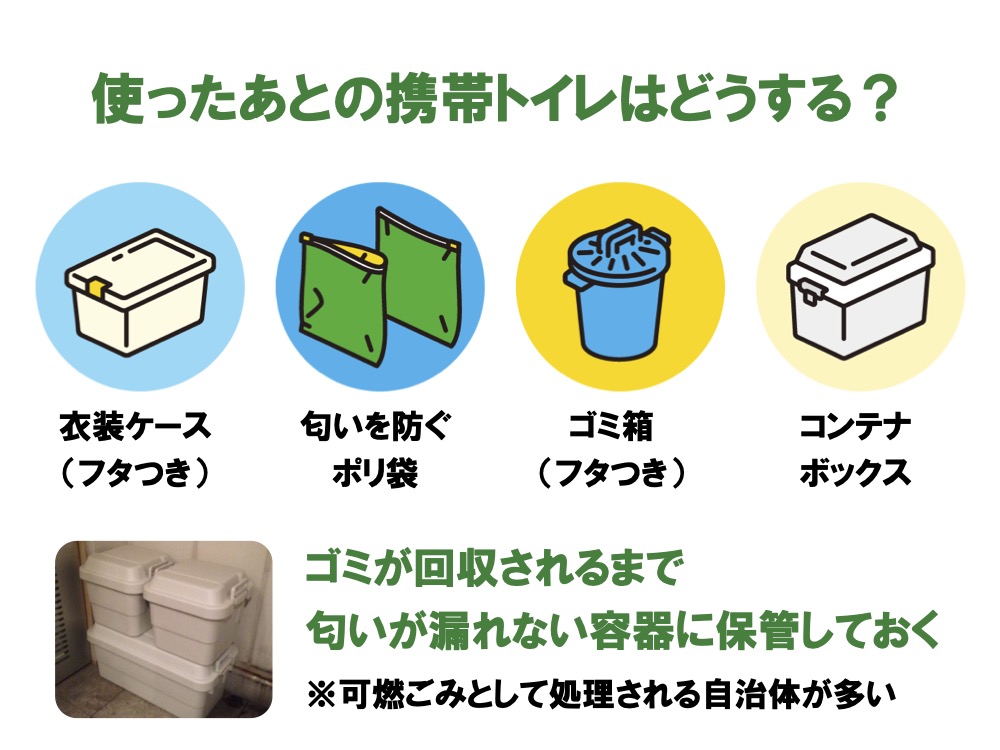

トイレの新常識

断水後に復旧して再び水が出るようになったとしても、すぐにトイレを流すのはNGです。排水管にも被害が出ていると、汚水が家の中に漏れ出たり、逆流してトイレからあふれ出たりする恐れがあります。下水道が復活しているかを確認してからつかうことが大事です。それまでは携帯トイレを使うようにしましょう。

携帯トイレは、まず最初に便器に市販のゴミ袋を被せてから携帯トイレの袋を被せて使い、用を足したら携帯トイレの袋だけを捨てます。こうすることで、便器の下にたまっている水がつかず、衛生的に携帯トイレを使うことができます。

用を足した後のトイレは、可燃ごみまたはし尿ごみとしてごみ回収に出すことになります。

質疑応答コーナーでは、防災グッズの使い方、ローリングストックの方法、避難所での過ごし方、小さな子どもを連れての避難方法など、さまざまな質問が出ていました。

最後に…

小倉:防災の情報はどんどん広げていくべきと思っています。今日聞いた話で役に立つなと思った情報を、ご家族や知り合いの方に広めていっていただければと思います。

またこれを機会に、カエルキャラバンなどのイベントのほか、小さなところからでも活動を広げていきたいと思いますので、プラス・アーツに声をかけてくださいね。

Profile

NPO法人プラス・アーツ/小倉 丈佳

NPO法人プラス・アーツ東京事務所長。2007年プラス・アーツ入社。主に東日本エリアの地域・自治体・企業と協働し、防災に関するイベントや講座などの啓発事業を展開するほか、幼稚園・小学校向け教材の開発、企業の社員向け防災啓発プロジェクトの企画、スポーツと防災を融合させたコンテンツの企画制作・普及活動、ノベルティの企画制作など、幅広い事業を手掛けている。

ウェブサイト|https://plus-arts.net/

tiktok|https://www.tiktok.com/@plusarts_bosai

講師|小倉丈佳(NPO法人プラス・アーツ)

撮影|徐 津君

編集|前田優子(NPO法人アーツセンターあきた )